補助金・助成金は、国や自治体から支給される返済不要の資金であり、政府が掲げる目標に応じてさまざまな制度が用意されています。

補助金・助成金の活用を検討している方は、以下のようなお悩み・疑問をお持ちではないでしょうか?

「補助金・助成金を使って資金調達したいが、制度が多すぎて何を選んだら良いのかわからない」

「補助金・助成金の審査では何が重視されるんだろう?成功するためのコツを押さえておきたい」

「補助金・助成金は色々メリットがありそうだけど、デメリットもあるのかな…どっちも知りたい!」

補助金・助成金を活用して資金調達すると、資金繰りの安定化を図りやすくなるのはもちろん、取引先や金融機関からの信頼向上にもつなげられます。

補助金・助成金を活用した資金調達におすすめの制度は、以下の15種類です。4つの比較ポイントも参考にしてみてください。

補助金・助成金の4つの比較ポイント

- 目的

- 限度額

- 対象者

- 対象経費

◆補助金・助成金を活用した資金調達におすすめの制度15選

※比較表は、横にスライドできます>

| 制度名 | 目的 | 限度額 | 対象者 | 対象経費 | 申請方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 小規模事業者持続化補助金(創業型) | 小規模事業者の「販路開拓」「業務効率化」を支援する制度 | 200万円 | ・創業後3年以内の小規模事業者 ・一定の要件を満たす特定非営利活動法人 など | ・機械装置等費 ・広報費 ・ウェブサイト関連費 ・展示会等出展費 ・旅費 ・新商品開発費 など | 電子申請 |

| 起業支援金 | 都道府県や市町村が起業に必要な経費の一部を助成する制度 | 200万円 | 地域の課題解決を目的とした社会的事業を始める方 | ・人件費 ・店舗等借料 ・設備費 ・原材料費 ・借料 ・知的財産権等関連経費 など | 各自治体による |

| 創業助成事業 | 東京都内で事業を始める予定の方や創業間もない中小企業者に対し、創業初期に必要な経費の一部を助成する制度 | 400万円 | 都内創業予定者または創業して5年未満の中小企業等 | ・賃借料 ・広告費 ・器具備品購入費 ・産業財産権出願・導入費 など | 電子申請 |

| 大阪起業家グローイングアップ補助金 | 大阪府の将来的な経済を支える有望な起業家を対象に、成長支援を目的として創業にかかる費用の一部を補助する制度 | 100万円 | ・ビジネスプランコンテストの優秀提案者 ・大阪府内の事業者又は大阪府内で起業しようとする者 | ・創立費 ・開業費 ・事務所賃借料 ・研究開発費 ・知的財産権等関連経費・ 広告宣伝費 など | 「補助金交付申請書」を大阪府知事に提出 |

| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 中小企業の革新的な「新製品・新サービス開発」「海外への販路拡大」を支援する制度 | ・高付加価値枠:2,500万円 ・グローバル枠:3,000万円 | 日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する「中小企業者」「小規模事業者」 など | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・外注費 ・原材料費 など | 電子申請 |

| IT導入補助金(通常枠) | 働き方改革などの制度変更に対応する中小企業・小規模事業者等のITツール導入にかかる経費の一部を補助する制度 | 3,000万円 | 中小企業・小規模事業者等の定義に該当する各業種の事業者 | IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用 | 電子申請 |

| 中小企業新事業進出補助金 | 賃上げや事業拡大・成長などを目指す中小企業の前向きな挑戦を後押しする補助金制度 | 7,000万円 | 日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する「中小企業者」「特定事業者」 など | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・外注費 ・原材料費 など | 電子申請 |

| 中小企業省力化投資補助事業(一般型) | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、IoT・ロボットなどの導入に必要な資金を補助する制度 | 1億円 | 応募時点において日本国内で法人登記等がされ、日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する中小企業等 | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・知的財産権等関連経費 ・外注費 など | 電子申請 |

| 中小企業成長加速化補助金 | 賃金水準が高く、輸出による外需獲得や地域経済への波及効果が大きい「売上高100億円超」を目指す中小企業を支援する制度 | 5億円 | 売上高が10億円以上100億円未満であり、売上高100億円を目指す中小企業 | ・建物費(拠点新設・増築等) ・機械装置費(器具・備品費含む) ・ソフトウェア費 ・外注費 など | 電子申請 |

| 事業承継・M&A補助金 | 中小企業や個人事業主が事業承継を行う際に必要となる「設備投資」「事業再編・統合」「経営資源の引継ぎ」などを支援する制度 | 800万円 | 「日本国内で事業を営む」「地域経済に貢献している」などの要件を満たし、補助対象事業を実施する中小企業者等であること | ・設備費 ・産業財産権費等関連経費 ・謝金 ・旅費 ・外注費 ・委託費 など | 電子申請 |

| キャリアアップ助成金 | 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった「非正規雇用労働者」の企業内におけるキャリアアップを支援する制度 | ・中小企業:80万円(1人あたり) ・大企業:60万円(1人あたり) ※「正社員化コース」の場合 | ・雇用保険適用事業所の事業主 ・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 など ※「正社員化コース」の場合 | 非正規雇用労働者の正社員化にかかる費用 ※「正社員化コース」の場合 | 電子申請 |

| 人材確保等支援助成金 | 人材の確保・定着を目的に、魅力ある職場づくりを進めるための労働環境改善に取り組む事業主や事業協同組合を支援する制度 | 80万円(1制度あたり) ※「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」の場合 | ・雇用保険の適用事業の事業主であること ・雇用管理制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出し、認定を受けた事業主であること ・離職率の低下目標を達成すること など ※「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」の場合 | 雇用管理制度や業務負担を軽減する機器の導入にかかる費用 ※「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」の場合 | 都道府県労働局に申請書を提出 |

| 人材開発支援助成金 | 従業員に対して職務に必要な知識・技能を習得するための訓練を実施した場合に、訓練経費や賃金の一部を助成する制度 | 50万円(1労働者1訓練あたり) ※「人材育成支援コース」の場合 | ・雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること ・有期契約労働者等を雇用する又は新たに雇い入れる事業主であること など ※「人材育成支援コース」の場合 | 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせる「職務関連訓練」にかかる費用、訓練期間中の賃金 など ※「人材育成支援コース」の場合 | ・都道府県労働局の窓口 ・郵送 ・電子申請 |

| 働き方改革推進支援助成金 | 労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進など、働きやすい労働環境づくりに取り組む中小企業を支援する制度 | 150万円 ※「労働時間短縮・年休促進支援コース」の場合 | ・労働者災害補償保険の適用事業主であること ・交付申請時点で、「成果目標」に設定されている要件を満たしていること など ※「労働時間短縮・年休促進支援コース」の場合 | 時間外労働の削減や、年次有給休暇・特別休暇の取得促進にかかる費用 ※「労働時間短縮・年休促進支援コース」の場合 | ・都道府県労働局に申請書を提出 ・電子申請 |

| 業務改善助成金 | 生産性向上のための設備投資を行うとともに、最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業等に対して、投資費用の一部を支援する制度 | 450万円 | ・中小企業・小規模事業者であること ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと | ・機器・設備の導入 ・経営コンサルティング ・顧客管理情報のシステム化 など | ・都道府県労働局に申請書を提出 ・電子申請 |

特に補助金は税金を財源とする制度のため、審査が厳しく行われる傾向にあります。着実に事業を拡大させるためにも、本記事で紹介する成功のポイントを押さえ、審査を有利に進めましょう。

筆者は「融資代行プロ」という成果報酬型の資金調達サービスで、これまで多くの会社の補助金・助成金活用をご支援してきました。

- 資金調達・財務コンサル会社の経営者

1.融資コンサル|融資代行プロ

2.財務コンサル|御社の財務責任者

3.社外CFOサービス|御社の社外CFO

4.事業計画書の作成代行サービス - 経営コンサル会社の経営者

新規事業コンサル|(株)Pro-D-use - その他、エクイティ支援実績なども多数

これまでの支援実績

創業前後の個人/法人〜中堅企業

調達額「200万円」〜「9.5億円」

多業界の資金調達 / 財務コンサル実績

本記事では、資金調達のプロである筆者が、「補助金・助成金のおすすめ制度」や「成功のポイント」等、以下の内容を丁寧に解説します。補助金支援の現場で培ったリアルで濃い内容なので、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。

- 補助金・助成金を活用した資金調達におすすめの制度

- 補助金・助成金の申請から受給するまでの流れ

- 補助金・助成金申請の代行事例

- 補助金を活用した資金調達を成功させるポイント

- 補助金・助成金を活用して資金調達するメリット・デメリット

「返済不要の資金を獲得して経営改善につなげたい」「自社にピッタリの制度を見つけたい」とお考えの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

補助金の申請は、知識や経験なく「なんとなく」で進めると失敗します。失敗するとそれまで掛けた時間や労力が全て無駄になってしまうので、補助金の申請には幅広い知識やスキルがあるパートナーを選びましょう。

「中小企業の融資代行プロ」は、補助金を含めた中小企業の資金調達を得意とするコンサルティング(代行)サービスです。あなたの事業に並走して支援してくれるプロ人材が、補助金の申請代行だけでなく補助金受給までのつなぎ資金の調達も支援することができます。

そんな「中小企業の融資代行プロ」に補助金申請について相談してみませんか?詳しくは補助金申請代行のサービスページをご覧ください。

「補助金ラクラク手放し申請代行サービス」の詳細はコチラ

\「補助金に強い」相談先はコチラ /

※【毎日 限定10名まで】

【一覧】補助金・助成金を活用した資金調達におすすめの制度15選

補助金・助成金を活用した資金調達におすすめの制度について、以下の表にまとめました。

以下4つの比較ポイントも参考にしながら、自社にピッタリの制度を見つけてください。

補助金・助成金の4つの比較ポイント

- 目的

- 限度額

- 対象者

- 対象経費

◆補助金・助成金を活用した資金調達におすすめの制度15選

※比較表は、横にスライドできます>

| 制度名 | 目的 | 限度額 | 対象者 | 対象経費 | 申請方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 小規模事業者持続化補助金(創業型) | 小規模事業者の「販路開拓」「業務効率化」を支援する制度 | 200万円 | ・創業後3年以内の小規模事業者 ・一定の要件を満たす特定非営利活動法人 など | ・機械装置等費 ・広報費 ・ウェブサイト関連費 ・展示会等出展費 ・旅費 ・新商品開発費 など | 電子申請 |

| 起業支援金 | 都道府県や市町村が起業に必要な経費の一部を助成する制度 | 200万円 | 地域の課題解決を目的とした社会的事業を始める方 | ・人件費 ・店舗等借料 ・設備費 ・原材料費 ・借料 ・知的財産権等関連経費 など | 各自治体による |

| 創業助成事業 | 東京都内で事業を始める予定の方や創業間もない中小企業者に対し、創業初期に必要な経費の一部を助成する制度 | 400万円 | 都内創業予定者または創業して5年未満の中小企業等 | ・賃借料 ・広告費 ・器具備品購入費 ・産業財産権出願・導入費 など | 電子申請 |

| 大阪起業家グローイングアップ補助金 | 大阪府の将来的な経済を支える有望な起業家を対象に、成長支援を目的として創業にかかる費用の一部を補助する制度 | 100万円 | ・ビジネスプランコンテストの優秀提案者 ・大阪府内の事業者又は大阪府内で起業しようとする者 | ・創立費 ・開業費 ・事務所賃借料 ・研究開発費 ・知的財産権等関連経費・ 広告宣伝費 など | 「補助金交付申請書」を大阪府知事に提出 |

| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 中小企業の革新的な「新製品・新サービス開発」「海外への販路拡大」を支援する制度 | ・高付加価値枠:2,500万円 ・グローバル枠:3,000万円 | 日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する「中小企業者」「小規模事業者」 など | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・外注費 ・原材料費 など | 電子申請 |

| IT導入補助金(通常枠) | 働き方改革などの制度変更に対応する中小企業・小規模事業者等のITツール導入にかかる経費の一部を補助する制度 | 3,000万円 | 中小企業・小規模事業者等の定義に該当する各業種の事業者 | IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用 | 電子申請 |

| 中小企業新事業進出補助金 | 賃上げや事業拡大・成長などを目指す中小企業の前向きな挑戦を後押しする補助金制度 | 7,000万円 | 日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する「中小企業者」「特定事業者」 など | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・外注費 ・原材料費 など | 電子申請 |

| 中小企業省力化投資補助事業(一般型) | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、IoT・ロボットなどの導入に必要な資金を補助する制度 | 1億円 | 応募時点において日本国内で法人登記等がされ、日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する中小企業等 | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・知的財産権等関連経費 ・外注費 など | 電子申請 |

| 中小企業成長加速化補助金 | 賃金水準が高く、輸出による外需獲得や地域経済への波及効果が大きい「売上高100億円超」を目指す中小企業を支援する制度 | 5億円 | 売上高が10億円以上100億円未満であり、売上高100億円を目指す中小企業 | ・建物費(拠点新設・増築等) ・機械装置費(器具・備品費含む) ・ソフトウェア費 ・外注費 など | 電子申請 |

| 事業承継・M&A補助金 | 中小企業や個人事業主が事業承継を行う際に必要となる「設備投資」「事業再編・統合」「経営資源の引継ぎ」などを支援する制度 | 800万円 | 「日本国内で事業を営む」「地域経済に貢献している」などの要件を満たし、補助対象事業を実施する中小企業者等であること | ・設備費 ・産業財産権費等関連経費 ・謝金 ・旅費 ・外注費 ・委託費 など | 電子申請 |

| キャリアアップ助成金 | 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった「非正規雇用労働者」の企業内におけるキャリアアップを支援する制度 | ・中小企業:80万円(1人あたり) ・大企業:60万円(1人あたり) ※「正社員化コース」の場合 | ・雇用保険適用事業所の事業主 ・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 など ※「正社員化コース」の場合 | 非正規雇用労働者の正社員化にかかる費用 ※「正社員化コース」の場合 | 電子申請 |

| 人材確保等支援助成金 | 人材の確保・定着を目的に、魅力ある職場づくりを進めるための労働環境改善に取り組む事業主や事業協同組合を支援する制度 | 80万円(1制度あたり) ※「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」の場合 | ・雇用保険の適用事業の事業主であること ・雇用管理制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出し、認定を受けた事業主であること ・離職率の低下目標を達成すること など ※「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」の場合 | 雇用管理制度や業務負担を軽減する機器の導入にかかる費用 ※「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」の場合 | 都道府県労働局に申請書を提出 |

| 人材開発支援助成金 | 従業員に対して職務に必要な知識・技能を習得するための訓練を実施した場合に、訓練経費や賃金の一部を助成する制度 | 50万円(1労働者1訓練あたり) ※「人材育成支援コース」の場合 | ・雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること ・有期契約労働者等を雇用する又は新たに雇い入れる事業主であること など ※「人材育成支援コース」の場合 | 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせる「職務関連訓練」にかかる費用、訓練期間中の賃金 など ※「人材育成支援コース」の場合 | ・都道府県労働局の窓口 ・郵送 ・電子申請 |

| 働き方改革推進支援助成金 | 労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進など、働きやすい労働環境づくりに取り組む中小企業を支援する制度 | 150万円 ※「労働時間短縮・年休促進支援コース」の場合 | ・労働者災害補償保険の適用事業主であること ・交付申請時点で、「成果目標」に設定されている要件を満たしていること など ※「労働時間短縮・年休促進支援コース」の場合 | 時間外労働の削減や、年次有給休暇・特別休暇の取得促進にかかる費用 ※「労働時間短縮・年休促進支援コース」の場合 | ・都道府県労働局に申請書を提出 ・電子申請 |

| 業務改善助成金 | 生産性向上のための設備投資を行うとともに、最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業等に対して、投資費用の一部を支援する制度 | 450万円 | ・中小企業・小規模事業者であること ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと | ・機器・設備の導入 ・経営コンサルティング ・顧客管理情報のシステム化 など | ・都道府県労働局に申請書を提出 ・電子申請 |

各制度の特徴やメリット、注意点については以下で詳しく解説します。

「創業」「開業」の資金調達に役立つ補助金・助成金制度4選

企業の「創業」「開業」に向けて資金を調達する際に役立つ補助金・助成金制度は、以下の4つです。

- 制度1. 小規模事業者持続化補助金(創業型)|全国商工会連合会

- 制度2. 起業支援金|各都道府県・市町村

- 制度3. 創業助成事業|東京都

- 制度4. 大阪起業家グローイングアップ補助金|大阪府

企業規模や事業を営む地域によって利用できる制度が異なるため、しっかり確認しておきましょう。

制度1. 小規模事業者持続化補助金(創業型)|全国商工会連合会

「小規模事業者持続化補助金(創業型)」は、創業後3年以内の小規模事業者や、一定の要件を満たす特定非営利活動法人の「販路開拓」「業務効率化」を支援する制度です。

制度変更に対応するための取り組みに必要な経費を一部補助し、地域の雇用や経済を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的な発展を図ることを目的としています。

「小規模事業者持続化補助金(創業型)」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼「小規模事業者持続化補助金(創業型)」の詳細情報

| 補助上限額 | 200万円 |

| 補助対象者 | 以下の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者 ・小規模事業者であること ・資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと ・確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと |

| 補助対象要件 | 開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること など |

| 補助対象経費 | ・機械装置等費 ・広報費 ・ウェブサイト関連費 ・展示会等出展費 ・旅費 ・新商品開発費 など |

| 申請方法 | 電子申請(「GビズIDプライム」の取得が必要) |

「小規模事業者持続化補助金」は、創業型の他に「一般型」「共同・協業型」など複数の種類があり、事業形態に合わせて最適な制度を選べます。中でも、10者以上の小規模事業者が共同で取り組む事業を対象としている「共同・協業型」では、最大5,000万円の補助を受けることが可能です。

「創業型」については、インボイス特例の対象となる場合に支給額が50万円上乗せされるため、申請前に要件を満たしているか確認しておきましょう。

制度2. 起業支援金|各都道府県・市町村

「起業支援金」は、都道府県や市町村が、地域の課題解決を目的とした社会的事業を始める方に向けて、起業に必要な経費の一部を助成する制度です。

令和7年度は、「東京都・神奈川県・埼玉県・大阪府」以外の43道府県において、それぞれの地域が抱える課題に応じた特色ある制度が用意されています。

例として、「青森県」「福井県」「愛知県」で実施されている「起業支援金」の詳細情報を、下記にまとめました。

▼青森県「あおもり起業支援事業費補助金」の詳細情報

| 補助上限額 | 200万円 |

| 補助対象事業 | ・青森県が定める社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業等であること ・青森県内で実施する事業であること など |

| 補助対象要件 | ・起業支援事業の申請日から5年以上、継続して青森県内に居住する意思を有していること ・日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること など |

| 補助対象経費 | ・人件費 ・店舗等借料 ・設備費 ・原材料費 ・借料 ・知的財産権等関連経費 など |

| 申請方法 | 「公益財団法人21あおもり産業総合支援センター」の窓口または郵送 |

▼福井県「福井型スタートアップ創出支援事業補助金(スタートアップ創出枠)」の詳細情報

| 補助上限額 | 100万円 |

| 補助対象者 | ・特徴あるビジネスモデルで起業する者(他社との差別化が説明できること) ・5年目の売り上げが1年目の売り上げの1.5倍以上見込める、もしくは5年目の売上が1,000万円以上見込めること など |

| 補助対象要件 | 【UIターン】(都市部から生まれ故郷に戻ったり、出身地とは別の地方に移住したりする方) ・前年度4月1日から事業期間完了日までに、福井県内に住民票を移して居住し、継続して5年以上居住する意思を有していること ・住民票を移す直前に、連続して5年以上県外に在住していたこと 【県内起業(学生)】 ・補助金を申請する日において、県内に所在する大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校に在籍する学生 ・補助金を申請する日において、30歳未満である者 |

| 補助対象経費 | ・事業拠点開設にかかる経費 ・新商品・新サービス等の開発や販路開拓にかかる経費 |

| 申請方法 | 電子メール(keieikaikaku@pref.fukui.lg.jp) |

▼愛知県「あいちスタートアップ創業支援事業費補助金」の詳細情報

| 補助上限額 | 200万円 |

| 補助対象事業 | ・愛知県における地域課題の解決を目指して新たに起業、事業承継又は第二創業する社会的事業であること ・ITや新しい技術等を活用して新市場の開拓・高成長を目指す事業であること など |

| 補助対象要件 | ・新たに起業する場合は県内に居住していること、あるいは、補助対象事業完了日までに県内に居住すること ・事業承継又は第二創業の場合は、補助対象事業完了日までに県内で事業を実施すること など |

| 補助対象経費 | ・人件費 ・店舗等借料 ・設備費 ・原材料費 ・知的財産権等関連経費 ・旅費 など |

| 申請方法 | 専用フォームから電子申請 |

上記の自治体はもちろん、東京圏内でも、人口減少などの課題を抱える「条件不利地域」であれば、「起業支援金」を活用して地方の活性化を図れます。

子育て支援や地域の特産品を使った飲食店、まちづくり推進など、幅広い事業が対象となっているため、地方での開業を検討している方におすすめです。

制度3. 創業助成事業|東京都

「創業助成事業」は、東京都内で事業を始める予定の方や、創業後5年未満の中小企業者に対し、創業初期に必要な経費の一部を助成する制度です。

東京都および「公益財団法人東京都中小企業振興公社」により実施されており、備品購入費や人件費などの助成を受けることで、スムーズに開業準備を進められます。

「創業助成事業」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼「創業助成事業」の詳細情報

| 助成上限額 | 400万円 |

| 対象事業主 | 都内創業予定者または創業して5年未満の中小企業等(申請時点において、個人事業主または法人登記上の代表者として経営に従事している期間が、通算で5年未満であること) |

| 対象要件 | ・TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援の終了者 ・インキュベーション施設運営計画認定事業の認定施設の入居者 ・東京都及び都内区市町村が行う創業を対象とする制度融資利用者 ・都内区市町村で認定特定創業支援等事業(産業競争力強化法)による支援を受けた方 など |

| 対象経費 | ・賃借料 ・広告費 ・器具備品購入費 ・産業財産権出願・導入費 など |

| 申請方法 | 電子申請(「GビズIDプライム」の取得が必要) |

「TOKYO創業ステーション」は、東京都中小企業振興公社が運営する施設で、都内での起業準備を進めたい方に向けて、さまざまな支援メニューを提供しています。「創業助成事業」を利用するには、TOKYO創業ステーションの「プランコンサルタント」による事業計画書策定支援を受けなければなりません。

ただし、事業計画書策定支援を受けていなくても、他の要件を満たすことで申請できる場合があるため、事前に募集要項をチェックしておきましょう。

また、対象期間中に「契約」「履行」「支払」などが完了しており、申請書に記載した経費でなければ助成対象とならない点にも注意が必要です。

参考

令和7年度「創業助成事業」募集のお知らせ|都庁総合ホームページ

制度4. 大阪起業家グローイングアップ補助金|大阪府

「大阪起業家グローイングアップ補助金」は、大阪府の将来的な経済を支える有望な起業家を対象に、成長支援を目的として創業にかかる費用の一部を補助する制度です。

公益財団法人大阪産業局が実施する「ビジネスプランコンテスト」で選ばれた優秀提案者に対し、大阪府から最大100万円の補助金が支給されます。

「大阪起業家グローイングアップ補助金」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼「大阪起業家グローイングアップ補助金」の詳細情報

| 補助上限額 | 100万円 |

| 補助対象事業 | 創業や新事業の展開に要する事業であって、知事が必要かつ適当と認めるもの |

| 補助対象者 | ・ビジネスプランコンテストの優秀提案者 ・大阪府内の事業者又は大阪府内で起業しようとする者 |

| 交付条件 | 補助金の申請時に未創業の場合は、交付決定日の翌日から起算して1年以内に創業すること |

| 補助対象経費 | ・創立費 ・開業費 ・事務所賃借料 ・研究開発費 ・知的財産権等関連経費 ・広告宣伝費 など |

| 申請方法 | 「補助金交付申請書」を大阪府知事に提出 |

「ビジネスプランコンテスト」は、書類審査・面談審査・プレゼン審査の3段階で構成されており、事業の実現可能性や競争優位性、収益性などがチェックされます。

優勝できなかった場合でも、「準優勝」「特別賞」を獲得できれば、補助金・賞金を受け取れるチャンスがあるため、大阪府で起業する方は応募を検討してみましょう。

「新規事業立ち上げ」「事業拡大」の資金調達に役立つ補助金・助成金6選

「新規事業立ち上げ」「事業拡大」を目的とした資金調達に役立つ補助金・助成金制度は、以下の6つです。

- 制度1. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金|経済産業省

- 制度2. IT導入補助金(通常枠)|経済産業省

- 制度3. 中小企業新事業進出補助金|経済産業省

- 制度4. 中小企業省力化投資補助事業(一般型)|経済産業省

- 制度5. 中小企業成長加速化補助金|経済産業省

- 制度6. 事業承継・M&A補助金|経済産業省

制度によっては、利用条件を満たすことで数千万円〜数億円規模の資金を調達できるでしょう。

制度1. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金|経済産業省

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」は、中小企業の革新的な「新製品・新サービス開発」「海外への販路拡大」を支援する制度です。

事業を行うために必要な経費の一部を補助することで、中小企業の生産性向上や国内の経済活性化を目指しています。

また、「新製品・新サービスの開発」「海外市場への挑戦」など、事業内容に応じて「高付加価値枠」「グローバル枠」という2つの区分が用意されているのも特徴です。

「ものづくり補助金」の詳細情報を、以下にまとめました。

▼「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の詳細情報

| 補助上限額 | ・高付加価値枠:2,500万円 ・グローバル枠:3,000万円 |

| 補助対象者 | 日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する「中小企業者」「小規模事業者」 など |

| 補助対象要件 | 「付加価値額の増加」「賃金の増加」などの要件を満たす事業計画の策定・実行 など |

| 補助対象経費 | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・外注費 ・原材料費 など |

| 申請方法 | 電子申請(「GビズIDプライム」の取得が必要) |

「ものづくり補助金」を受給するためには、対象事業の実施にあたって設備投資を行うことが必須条件となっています。具体的には、単価50万円(税抜)以上の「機械装置等(機械・装置、工具・器具など)」を購入し、納品・検収を行った上で適切に管理しなければなりません。

また、補助対象経費(税抜)は、事業全体にかかる経費(税込)の3分の2以上であることも条件となるため、申請の際は費用の内訳を十分に確認しておきましょう。

制度2. IT導入補助金(通常枠)|経済産業省

「IT導入補助金(通常枠)」は、働き方改革などの制度変更に対応する中小企業・小規模事業者等を支援するため、ITツール導入にかかる経費の一部を補助する制度です。

製造業や旅館業、医療法人、学校法人など、幅広い業種が対象となっており、ITツールの導入が難しい企業でも業務効率化を図りやすいメリットがあります。

「IT導入補助金(通常枠)」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼「IT導入補助金(通常枠)」の詳細情報

| 補助上限額 | 3,000万円 |

| 補助対象者 | 中小企業・小規模事業者等の定義に該当する各業種の事業者 例(製造業:資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主) |

| 補助対象要件 | ・交付申請時点において、日本国内で法人登記され日本国内で事業を営む法人または個人であること ・ 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること など |

| 補助対象経費 | IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用 |

| 申請方法 | 電子申請(「GビズIDプライム」の取得が必要) |

この制度の大きな特徴は、ITツールの導入をサポートする「IT導入支援事業者」と、中小企業・小規模事業者等が共同事業体となり、各種申請を行うことです。

「IT導入補助金」についても、導入するITツールの種類や事業形態に応じてさまざまな申請枠が設けられているため、目的に合った制度を活用しましょう。

制度3. 中小企業新事業進出補助金|経済産業省

「中小企業新事業進出補助金」は、賃上げや事業拡大・成長などを目指す中小企業の前向きな挑戦を後押しするため、2025年に新設された補助金制度です。

既存の事業とは異なる新製品や新サービスを新たな顧客層に提供する、「新市場・高付加価値事業」に必要な設備資金等を支援する仕組みとなっています。

「中小企業新事業進出補助金」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼「中小企業新事業進出補助金」の詳細情報

| 補助上限額 | 7,000万円 |

| 補助対象者 | 日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する「中小企業者」「特定事業者」 など |

| 補助対象要件 | 中小企業等が「新事業進出要件」「付加価値要件」などの要件を満たす3〜5年の事業計画に取り組むこと |

| 補助対象経費 | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・外注費 ・原材料費 など |

| 申請方法 | 電子申請(「GビズIDプライム」の取得が必要) |

「中小企業新事業進出補助金」は、中小企業等が将来を見据えて、中長期的に競争力を強化するための取り組みを支援することを目的としています。

そのため、一時的な効果しか見られない支出が補助対象経費の大部分を占めている場合は、補助金の対象外となる可能性がある点に注意しましょう。

制度4. 中小企業省力化投資補助事業(一般型)|経済産業省

「中小企業省力化投資補助事業(一般型)」は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、IoT・ロボットなどの導入に必要な資金を補助する制度です。

デジタル技術を活用した設備を導入することで、人手不足解消や生産性向上を促進し、企業の利益拡大や従業員の賃上げにつなげることを目的としています。

「中小企業省力化投資補助事業(一般型)」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼「中小企業省力化投資補助事業(一般型)」の詳細情報

| 補助上限額 | 1億円 |

| 補助対象者 | 応募時点において日本国内で法人登記等がされ、日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する中小企業等 |

| 補助対象要件 | 「労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加」「給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上」などを満たす3〜5年の事業計画を策定すること |

| 補助対象経費 | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・知的財産権等関連経費 ・外注費 など |

| 申請方法 | 電子申請(「GビズIDプライム」の取得が必要) |

「中小企業省力化投資補助事業(一般型)」は、各現場の実態に合わせて、デジタル技術の導入やシステム構築などの省力化投資を進めたい企業に適しています。

付加価値額や生産性の向上に役立つ汎用性の高い製品をカタログから選び、現場に導入したい場合は「カタログ注文型」への申請を検討しましょう。ただし、「カタログ注文型」の補助上限額は最大1,500万円と「一般型」に比べて低く設定されているため、申請の際は注意が必要です。

制度5. 中小企業成長加速化補助金|経済産業省

「中小企業成長加速化補助金」は、賃金水準が高く、輸出による外需獲得や地域経済への波及効果が大きい「売上高100億円超」を目指す中小企業を支援する制度です。

「売上高100億円を目指す」という野心的な目標を掲げる「100億宣言」を行った企業に対し、その達成に向けた取り組みに必要な経費の一部を補助しています。

「中小企業成長加速化補助金」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼「中小企業成長加速化補助金」の詳細情報

| 補助上限額 | 5億円 |

| 補助対象者 | 売上高が10億円以上100億円未満であり、売上高100億円を目指す中小企業 |

| 補助対象要件 | ・「100億宣言」を行っていること ・投資額1億円以上であること(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分) ・一定の賃上げ要件を満たす今後5年程度の事業計画を策定していること(賃上げ実施期間は補助事業終了後3年間) |

| 補助対象経費 | ・建物費(拠点新設・増築等) ・機械装置費(器具・備品費含む) ・ソフトウェア費 ・外注費 など |

| 申請方法 | 電子申請(「GビズIDプライム」の取得が必要) |

補助対象要件である「100億宣言」を行うには、以下の要素を盛り込んだ資料を作成しなければなりません。

- 企業概要(足下の売上高、従業員数等)

- 売上高100億円実現の目標と課題(売上高成長目標、期間、プロセス等)

- 売上高100億円実現に向けた具体的措置(生産体制増強、海外展開、M&A等)

- 実施体制

- 経営者のコミットメント(経営者自らのメッセージ)

「100億宣言」を行うと、補助金の受給対象になるだけでなく、同じ目標を掲げる経営者同士が交流するネットワークにも参加できるようになります。

現在の売上高が10億円を超えており、大規模投資によってさらなる事業拡大を目指している企業は、本制度の活用を積極的に検討してみましょう。

参考

中小企業成長加速化補助金のご案内 | 補助金活用ナビ(中小機構)

制度6. 事業承継・M&A補助金|経済産業省

「事業承継・M&A補助金」は、中小企業や個人事業主が事業承継を行う際に必要となる「設備投資」「事業再編・統合」「経営資源の引継ぎ」などを支援する制度です。

事業承継やM&Aの進め方によって、「事業承継促進枠」「廃業・再チャレンジ枠」などの申請枠が設けられており、それぞれ対象要件や補助限度額が異なります。

なお、「事業承継」は、自社の経営資源や資産を後継者に引き継ぐことを指し、「M&A」は企業の合併や買収によって事業成長や経営課題の解決を目指す手法です。

例として、5年以内に親族内承継または従業員承継を予定している事業者向けの「事業承継促進枠」について、以下に詳しくまとめました。

▼「事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠)」の詳細情報

| 補助上限額 | 800万円 |

| 補助対象者 | 「日本国内で事業を営む」「地域経済に貢献している」などの要件を満たし、補助対象事業を実施する中小企業者等であること |

| 補助対象要件 | ・公募申請時点で3期分の決算および申告が完了していること ・親族または従業員への事業承継が予定されていること ・公募申請期日から5年後までに事業承継を完了するものであり、その蓋然性が高いことが確認されること など |

| 補助対象経費 | ・設備費 ・産業財産権費等関連経費 ・謝金 ・旅費 ・外注費 ・委託費 など |

| 申請方法 | 電子申請(「GビズIDプライム」の取得が必要) |

「事業承継促進枠」の補助上限額は800万円ですが、事業期間中に一定の賃上げを実施した場合には、最大1,000万円まで補助を受けることができます。

公募申請の際は、中小企業の経営支援を担う「認定経営革新等支援機関」から確認書の発行を受ける必要があるため、忘れずに手続きを行いましょう。

「業務改善」「雇用促進」の資金調達に役立つ補助金・助成金制度5選

企業の「業務改善」「雇用促進」を支援する補助金・助成金制度は、以下の5つです。

- 制度1. キャリアアップ助成金|厚生労働省

- 制度2. 人材確保等支援助成金|厚生労働省

- 制度3. 人材開発支援助成金|厚生労働省

- 制度4. 働き方改革推進支援助成金|厚生労働省

- 制度5. 業務改善助成金|厚生労働省

制度ごとに多種多様なコースが用意されているため、それぞれ公式サイトも参考にしながら、目的に合う方法を選びましょう。

制度1. キャリアアップ助成金|厚生労働省

「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった「非正規雇用労働者」の企業内におけるキャリアアップを支援する制度です。

非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善にかかる費用の一部を助成することで、従業員の定着率アップや事業全体の生産性向上を後押ししています。

また、対象となる労働者や取組内容に応じて、以下7種類のコースから利用する制度を選べるのも特徴です。

「キャリアアップ助成金」7種類のコース

- 正社員化コース

- 障害者正社員化コース

- 賃金規定等改定コース

- 賃金規定等共通化コース

- 賞与・退職金制度導入コース

- 社会保険適用時処遇改善コース(令和8年3月31日まで)

- 短時間労働者労働時間延長支援コース(令和7年7月1日に新設)

例として、「正社員化コース」の詳細情報を下記にまとめました。

▼「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の詳細情報

| 助成上限額 | ・中小企業:80万円(1人あたり) ・大企業:60万円(1人あたり) ※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数20名 |

| 対象事業主 | ・雇用保険適用事業所の事業主 ・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 など |

| 対象経費 | 非正規雇用労働者の正社員化にかかる費用 |

| 申請方法 | 電子申請(「GビズID」の取得が必要) |

「正社員化コース」の場合、助成金を申請するには、非正規雇用労働者を正社員として登用し、その後6ヶ月継続して雇用しなければなりません。他のコースについても、処遇改善などの取り組みを行ったあと、非正規雇用労働者に対する6ヶ月分の給与支払いが必要です。

また、各コースの実施日前日までに、労働組合等の意見を取り入れた「キャリアアップ計画」を提出する必要があるため、早めに準備しておきましょう。

制度2. 人材確保等支援助成金|厚生労働省

「人材確保等支援助成金」は、人材の確保・定着を目的に、魅力ある職場づくりを進めるための労働環境改善に取り組む事業主や事業協同組合を支援する制度です。

その中でも「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」は、雇用管理制度や業務負担を軽減する機器の導入を助成することで、従業員の離職率低下を図っています。

「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼「人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)」の詳細情報

| 助成上限額 | ・雇用管理制度の導入:80万円(1制度あたり) ・業務負担軽減機器の導入:150万(機器等の導入に要した経費の2分の1) |

| 対象事業主 | ・雇用保険の適用事業の事業主であること ・雇用管理制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出し、認定を受けた事業主であること ・離職率の低下目標を達成すること など |

| 対象要件 | ・「新たに導入するもの」であること ・整備計画期間内に退職が予定されている者のみを対象とするものではないこと |

| 対象経費 | 雇用管理制度や業務負担を軽減する機器の導入にかかる費用 |

| 申請方法 | 都道府県労働局に申請書を提出 |

従業員の離職率低下を図るために導入できる雇用管理制度は、「賃金規定制度」「諸手当制度」「人事評価制度」「職場活性化制度」などです。

雇用管理制度等の整備に関する計画(整備計画)は、令和4年4月1日から新規受付が休止されていましたが、令和7年4月1日より受付が再開されています。

上記の他にも「中小企業団体助成コース」「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース」などが用意されているため、詳しくは公式サイトを確認しましょう。

制度3. 人材開発支援助成金|厚生労働省

「人材開発支援助成金」は、従業員に対して職務に必要な知識・技能を習得するための訓練を実施した場合に、訓練経費や賃金の一部を助成する制度です。

たとえば「人材育成支援コース」では、主に以下3つの訓練メニューに対する助成制度が用意されています。

▼「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」の対象となる訓練

| 人材育成訓練 | 職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練(OFF-JT) |

| 認定実習併用職業訓練 | 厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(OFF-JT+OJT) |

| 有期実習型訓練 | 正社員経験の少ない有期契約労働者等を正社員等に転換するための訓練(OFF-JT+OJT) |

上限額や対象要件などの詳細情報は、以下のとおりです。

▼「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」の詳細情報

| 助成上限額 | 50万円(1労働者1訓練あたり) |

| 対象事業主 | 【人材育成訓練・認定実習併用職業訓練】 ・雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること ・労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること など 【有期実習型訓練】 ・雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること ・有期契約労働者等を雇用する又は新たに雇い入れる事業主であること など |

| 訓練の要件 | 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連訓練」であること など |

| 対象経費 | 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせる「職務関連訓練」にかかる費用、訓練期間中の賃金 など |

| 申請方法 | ・都道府県労働局の窓口 ・郵送 ・電子申請(「GビズID」の取得が必要) |

訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、対象となる従業員の賃金を5%以上引き上げた場合や資格手当を支給した場合には、受け取れる助成額が増額されます。

ただし、訓練期間中に従業員から退職の申し出があったり、訓練時間数や支給申請回数の上限を超えたりすると、助成の対象外になってしまうため注意しましょう。

制度4. 働き方改革推進支援助成金|厚生労働省

「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進など、働きやすい労働環境づくりに取り組む中小企業を支援する制度です。

サービス業や建設業、病院など幅広い業種の中小企業事業主に対して、以下4つのコースが用意されています。

「働き方改革推進支援助成金」の4つのコース

- 業種別課題対応コース

- 労働時間短縮・年休促進支援コース

- 勤務間インターバル導入コース

- 団体推進コース

上記から「現場の課題に合わせて働き方改革を進めたい」「従業員の休息時間をしっかりと確保したい」などの目的に合わせて、最適な制度を選びましょう。

ここでは、時間外労働の削減や、年次有給休暇・特別休暇の取得促進に向けた取り組みを支援する「労働時間短縮・年休促進支援コース」について紹介します。

▼「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の詳細情報

| 助成上限額 | 150万円 |

| 対象事業主 | ・労働者災害補償保険の適用事業主であること ・交付申請時点で、「成果目標」に設定されている要件を満たしていること ・交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること など |

| 対象要件 | ・「新たに導入するもの」であること ・整備計画期間内に退職が予定されている者のみを対象とするものではないこと |

| 対象経費 | 時間外労働の削減や、年次有給休暇・特別休暇の取得促進にかかる費用 |

| 申請方法 | ・都道府県労働局に申請書を提出 ・電子申請(「GビズID」の取得が必要) |

助成金を申請するには、厚生労働省が定める「成果目標」や「取り組み」を1つ以上選び、その達成に向けて働き方改革を進めなければなりません。

成果目標には「時間外労働時間数の縮減」「年次有給休暇の計画的付与制度の導入」などがあり、労働者の賃金を引き上げることも加えられます。

支給額や成果目標などはコースによって大きく異なるため、他コースの活用を検討している方は、それぞれ公式サイトで詳しい内容を確認しておきましょう。

制度5. 業務改善助成金|厚生労働省

「業務改善助成金」は、生産性向上のための設備投資を行うとともに、最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業等に対して、投資費用の一部を支援する制度です。

「事業場内最低賃金(事業場で最も低い時間給)」の引き上げ額や、対象となる従業員の数、事業場の規模によって、受け取れる助成額が変わる仕組みとなっています。

「業務改善助成金」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼「業務改善助成金」の詳細情報

| 助成上限額 | 450万円 |

| 対象事業主 | ・中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業でないこと ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと |

| 対象経費 | ・機器・設備の導入 ・経営コンサルティング ・顧客管理情報のシステム化 など |

| 申請方法 | ・都道府県労働局に申請書を提出 ・電子申請(「GビズID」の取得が必要) |

対象事業主の要件を満たした上で、「事業場内最低賃金が1,000円未満」などに該当する事業者は、助成上限額や対象経費などの特例措置を受けられます。具体的には、「従業員10人以上の賃金を引き上げる場合に最大600万円の助成を受けられる」「パソコンや一部の自動車も助成対象に含まれる」などです。

設備投資や業務効率化を通じて生産性を高め、「従業員の賃上げ」「人手不足の解消」などを実現させたい方は、本制度の活用を前向きに検討しましょう。

補助金・助成金の申請から受給するまでの流れ

補助金・助成金を活用してスムーズに資金調達を行うためには、正しい手順に沿って必要な手続きを進めることが重要です。

ここでは、近年主流となっている「電子申請」を使った補助金・助成金の申請から受給までの流れを紹介します。

多くの場合、補助金・助成金の電子申請を行うためには、さまざまな行政サービスにログインできる共通認証システム「GビズID」のアカウントを取得しなければなりません。

事業者向けの「GビズIDプライム」アカウント取得には時間がかかる場合があるため、時間に余裕を持って準備を進めるのがポイントです。

公募要領を参考に、申請書や事業計画書を作成します。同じ補助金・助成金でも、募集回によって必要書類や条件が変わることもあるため、必ず最新情報を確認しましょう。

「GビズID」のシステム操作マニュアルに従い、電子申請を行います。提出書類に不備があると、補助金・助成金を受けられない可能性が高くなるため、入力内容を一つずつ丁寧に確認することが重要です。

補助金については、申請後に審査が行われ、支給対象として選ばれた(採択された)場合、結果通知と併せて交付申請書類が送付されます。

助成金の場合は、あらかじめ提出した実施計画が行政に認定されることで、次のステップに進める仕組みです。

採択・認定された実施計画に沿って、事業を開始します。事業終了後には「計画通りに実施されたか」をチェックされる場合もあるため、証拠となる資料や記録は確実に残しておきましょう。

なお、補助金については、一定期間内に「実績報告書」を提出しなければならない点にも注意が必要です。

応募した補助金・助成金の支給対象となる経費について、交付申請を行います。

実績報告書や申請書の内容が認められると、補助金・助成金が交付されて手続き完了です。補助金については、受給後も定期的に事業の進捗状況を報告する義務があります。

提出期限を1日でも過ぎると、補助金・助成金の申請を受理されない可能性があるため、スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。

参考

GビズID

補助金・助成金申請の代行事例を紹介

初めて補助金や助成金を利用する場合は特に、一人で書類を作成したり手続きを進めたりするのは簡単ではありません。

そこで活用できるのが、補助金申請のプロによる「申請代行サービス」です。審査側の視点を理解したプロが的確なアドバイスを行い、申請手続きをサポートしてくれるため、効率的に資金を調達できます。

たとえば「融資代行プロ」がこれまでに支援してきた補助金申請の代行実績は、以下のとおりです。ぜひ参考にしてください。

▼「IT企業」の補助金申請代行実績

| 利用した制度 | 事業再構築補助金 |

| 資金調達額 | 4,000万円 |

| 資金使途 | 新しいWebサービスを立ち上げるためのシステム開発と広告費 |

▼「菓子製造会社」の補助金申請代行実績

| 利用した制度 | 事業再構築補助金 |

| 資金調達額 | 1,500万円 |

| 資金使途 | テイクアウトサービスに乗り出すための店舗改装・マシン・広告費 |

▼「飲料製造会社」の補助金申請代行実績

| 利用した制度 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 |

| 資金調達額 | 1,000万円 |

| 資金使途 | 新商品開発のための機械購入費(2,000万円超の機械に対し2分の1の補助金を獲得) |

なお、「事業再構築補助金」は、2025年1月の「第13回公募」をもって新規募集を停止しています。

しかし、融資代行プロでは「IT導入補助金」や「小規模事業者持続化補助金」など、その他の主要な制度にも幅広く対応しており、採択率も9割以上の実績です。国の認定資格を持つコンサルタントが、申請から採択まで徹底的にサポートするので、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

補助金の申請は、知識や経験なく「なんとなく」で進めると失敗します。失敗するとそれまで掛けた時間や労力が全て無駄になってしまうので、補助金の申請には幅広い知識やスキルがあるパートナーを選びましょう。

「中小企業の融資代行プロ」は、補助金を含めた中小企業の資金調達を得意とするコンサルティング(代行)サービスです。あなたの事業に並走して支援してくれるプロ人材が、補助金の申請代行だけでなく補助金受給までのつなぎ資金の調達も支援することができます。

そんな「中小企業の融資代行プロ」に補助金申請について相談してみませんか?詳しくは補助金申請代行のサービスページをご覧ください。

「補助金ラクラク手放し申請代行サービス」の詳細はコチラ

\「補助金に強い」相談先はコチラ /

※【毎日 限定10名まで】

補助金を活用した資金調達を成功させる4つのポイント

補助金は助成金に比べて資金調達の難易度が高いため、以下4つのポイントを押さえて審査に臨むことが重要です。

- ポイント1. 利用目的が制度の趣旨に沿っていることを明確に示す

- ポイント2. 業界の特性や課題を誰でも理解できるように書く

- ポイント3. 審査項目を踏まえて事業内容をアピールする

- ポイント4. 補助金申請のプロに相談してアドバイスを受ける

公募要領の内容を十分に理解し、制度の目的に合った資金の活用計画を示せば、審査に通る可能性が高まるでしょう。

ポイント1. 利用目的が制度の趣旨に沿っていることを明確に示す

補助金を活用した資金調達を成功させるには、自社の利用目的が制度の趣旨に沿っていることを明確に示すのがポイントです。

同じ資金を必要としている企業が多数存在する中で、制度の目的に合致した取り組みであることをアピールすれば、補助金の支給対象として選ばれやすくなるでしょう。

そもそも補助金は、国や自治体の掲げる政策目標を実現するために、中小企業等の取り組みを支援する制度として設計されています。制度ごとに「中小企業の生産性向上」や「賃上げ・雇用環境の改善」などの目的が明確に定められており、趣旨に沿っていない事業は原則として採択されません。

そのため、補助金を申請する際は、単に事業計画を示すだけでなく、「自社の事業が制度の目的達成にどのように貢献するのか」を具体的に説明することが大切です。

制度の趣旨を理解した上で、その内容に沿った計画を記載すれば、「資金の使い道が適切である」と判断されやすくなり、審査の通過率を高められます。

ポイント2. 業界の特性や課題を誰でも理解できるように書く

厳しい審査を通過して補助金を受け取るには、事業計画書を作成する際に、業界特有の「特性」「課題」を誰が読んでも理解できるように書くことも重要です。

審査員は、必ずしも申請者の業界に精通しているとは限りません。専門用語を多用した説明では、事業の成長性を理解してもらえず、評価が下がる可能性もあるでしょう。

そのため、補助金の審査を受ける際は、「業界構造」「市場動向」「顧客課題」などについて、専門知識がない人にも伝わるよう噛み砕いて説明することが大切です。

具体的には、以下のポイントを意識しましょう。

- 専門用語の使用を避ける、もしくは意味を記載する

- 業界の現状を数値などの客観的データで説明する

- 文章での説明が難しい内容は、図や写真でカバーする など

誰でもスムーズに理解できる事業計画書を作成すれば、事業の必要性や制度の趣旨に沿っていることが正しく伝わり、審査で高い評価を得やすくなります。

ポイント3. 審査項目を踏まえて事業内容をアピールする

補助金を活用して資金調達を行う際は、各制度の公募要領に記載されている「審査項目」を踏まえ、自社でどのような事業に取り組むのかをアピールしましょう。

補助金の審査は、国や自治体が定めた評価基準をもとに行われ、支給対象の企業が採択される仕組みとなっています。

たとえば、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」で定められている審査項目は、以下のとおりです。

▼「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の審査項目

- 補助事業の適格性

-

「公募要領に記載の対象者、対象事業、対象要件等を満たしているか」

- 経営力

-

「本事業により実現したい経営目標が具体化されているか」など

- 事業性

-

「本事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているか」など

- 実現可能性

-

「本事業に必要な技術力を有しているか。また、当該技術力が競合する他社と比較してより優位な技術力か」など

- 政策面

-

「地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるか」など

- 大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性

-

「大幅な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか」など

参考:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領(第21次公募)|ものづくり補助金総合サイト

その他、「パートナーシップ構築宣言」「DX認定」「健康経営優良法人認定」などの加点項目も設けられています。

補助金の申請書を作成する際は、自社の強みや取組内容を並べるだけでなく、これらの審査項目に対応した事業計画を記載することが重要です。

各制度の評価基準に沿って事業の魅力を的確にアピールできれば、「政策目的に貢献できる信頼性の高い企業」と判断されやすくなり、資金調達の成功率を高められます。

ポイント4. 補助金申請のプロに相談してアドバイスを受ける

確実に資金調達を成功させるには、税理士や中小企業診断士など、補助金申請に詳しいプロに相談し、具体的なアドバイスを受けることも検討しましょう。

補助金制度は種類が多く、対象要件や評価基準も複雑です。そのため、経営者個人で補助金を申請すると、書類の不備や手続き上のミスが起こりやすくなってしまいます。

一方、補助金申請のプロは、専門知識と経験を豊富に持っているため、的確なアドバイスを受けることで審査に通過しやすくなる点が大きなメリットです。

完成度の高い事業計画書を作成できれば、自社の経営課題や成長戦略も明確になり、中長期的な業務改善や事業拡大にもつなげられるでしょう。

補助金の申請は、知識や経験なく「なんとなく」で進めると失敗します。失敗するとそれまで掛けた時間や労力が全て無駄になってしまうので、補助金の申請には幅広い知識やスキルがあるパートナーを選びましょう。

「中小企業の融資代行プロ」は、補助金を含めた中小企業の資金調達を得意とするコンサルティング(代行)サービスです。あなたの事業に並走して支援してくれるプロ人材が、補助金の申請代行だけでなく補助金受給までのつなぎ資金の調達も支援することができます。

そんな「中小企業の融資代行プロ」に補助金申請について相談してみませんか?詳しくは補助金申請代行のサービスページをご覧ください。

「補助金ラクラク手放し申請代行サービス」の詳細はコチラ

\「補助金に強い」相談先はコチラ /

※【毎日 限定10名まで】

補助金・助成金を活用して資金調達する「4つのメリット」

補助金・助成金を活用して資金調達するメリットは、以下の4つです。

- メリット1. 返済不要の資金を確保することで資金繰りを改善できる

- メリット2. 目的に応じてさまざまな種類の制度を活用できる

- メリット3. 「事業拡大」「労働環境の整備」を積極的に進められる

- メリット4. 取引先や金融機関からの信頼性を高められる

自己資金を増やせるのはもちろん、企業としての信用度も高まることで、今後の資金調達を有利に進めやすくなります。

一つずつ詳しく見ていきましょう。

メリット1. 返済不要の資金を確保することで資金繰りを改善できる

補助金・助成金は、いずれも返済義務が発生しない資金のため、資金繰りの改善を図りやすくなる点が最大のメリットです。

一般的に、金融機関から借入を行った場合は、元金に利息を加えた金額を毎月返済する必要があり、財務状況によっては資金繰りを圧迫する可能性があります。

しかし、補助金・助成金は毎月のコスト負担や返済スケジュールを気にせずに済むため、業務改善や事業成長に集中できる点が大きな魅力です。

調達した資金を新たな設備投資や人材確保にそのまま活用すれば、事業の成長スピードを加速させつつ、安定した経営基盤を築けます。

手元資金に余裕が生まれることで、広告投資や新規取引先との契約を積極的に実行できると、結果としてビジネスチャンスの拡大につながるでしょう。

メリット2. 目的に応じてさまざまな種類の制度を活用できる

資金調達の目的に応じてさまざまな種類の制度を活用できる点も、補助金・助成金の大きなメリットとして挙げられます。

補助金・助成金は、国や自治体が「産業の発展」「雇用の促進」「地域活性化」などの幅広い政策目標を達成するために設けられている制度です。そのため、初めて補助金・助成金に申請する企業も「製品開発」「業務効率化」「人材育成」など、自社の課題に合った制度をスムーズに見つけられる可能性があります。

たとえば、代表的な補助金・助成金の主な趣旨は、それぞれ以下のとおりです。

▼代表的な「補助金・助成金」の主な趣旨

| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 新製品・新サービスの開発や海外への販路拡大を支援 |

| IT導入補助金(通常枠) | 中小企業等のITツール導入を支援 |

| 小規模事業者持続化補助金(創業型) | 創業3年以内の事業者の販路開拓や業務効率化を支援 |

| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用者の正社員化・処遇改善を支援 |

| 人材確保等支援助成金 | 人材の確保・定着を目的とした職場づくりを支援 |

| 業務改善助成金 | 賃上げと生産性向上の両立を支援 |

このように、補助金・助成金は制度ごとに趣旨が大きく異なるため、目的に応じて最適な制度を選択すると、調達した資金を効率的に活用できます。

また「設備投資は補助金で賄い、人材確保に必要な資金は助成金で調達する」のように組み合わせて活用すれば、さらに高い効果を得られるでしょう。

メリット3. 「事業拡大」「労働環境の整備」を積極的に進められる

補助金・助成金は、企業の成長につながる取り組みを支援する制度のため、これらを活用することで「事業拡大」や「労働環境の整備」を積極的に進められます。

資金不足が原因で「生産性の向上」「人材の確保・育成」などに取り組めなかった企業も、資金面での負担を軽減しながら安定した経営基盤を整えられるでしょう。

たとえば、補助金を活用して大規模なITツールを導入すれば、現場の作業効率が大幅に向上し、「人手不足の解消」「コスト削減」「利益率の向上」を実現できます。

助成金を活用して働きやすい環境づくりを進めると、従業員の満足度や定着率が高まり、企業全体の「生産性向上」「商品・サービスの品質向上」につながるはずです。

このように、資金負担を抑えながら将来の収益拡大につながる投資を無理なく進めることで、結果的に企業の競争力を強化できるでしょう。

メリット4. 取引先や金融機関からの信頼性を高められる

補助金の審査に通過して資金調達を成功させた場合、「国や自治体に認められた企業」として、取引先や金融機関からの信頼を高められます。

補助金は公的な制度であり、審査も厳格に行われるため、数ある企業の中から採択を受けたこと自体が、健全な経営体制と高い成長意欲を示す証拠となるのです。

企業の信頼度が高まると、金融機関からの融資を受けやすくなるほか、金利や返済期間などの条件面で交渉を有利に進められるかもしれません。

取引先からの印象も良くなれば、新規取引や長期契約の獲得につながり、事業成長に向けてビジネスチャンスを広げられるでしょう。

補助金・助成金を活用して資金調達する「5つのデメリット」

補助金・助成金を活用して資金を調達する際は、以下5つのデメリットに注意しなければなりません。

- デメリット1. 原則「後払い」のため事前に資金を確保しなければならない

- デメリット2. 公募期間中に申込みをしなければ受給できない

- デメリット3. 申請から受給までに数ヶ月〜1年以上かかるケースが多い

- デメリット4. 補助金の受給後は定期的に成果報告をしなければならない

- デメリット5. 書類作成・提出などの手続きが煩雑で時間を取られやすい

些細なミスで資金繰りを悪化させないよう、それぞれの対処法も押さえておきましょう。

デメリット1. 原則「後払い」のため事前に資金を確保しなければならない

補助金・助成金は原則として後払いであり、入金は事業完了後となるため、あらかじめ必要な資金を確保しておかなければならない点がデメリットです。

審査を通過しても、必要経費を立て替える資金がなければ、設備投資や人件費・外注費などの支払いが滞り、予定していた事業を進められなくなってしまいます。

また、補助金・助成金は「事業が計画通りに実施されたか」を確認した上で交付される仕組みのため、資金を用意できない場合、受給そのものが難しくなるでしょう。

そのため、自己資金がほとんどない状態で補助金・助成金を活用し、新規事業の立ち上げや事業拡大を図るのは、基本的にできないと考えておくべきです。

必要経費を立て替える資金が不足している場合は、金融機関から融資を受けて資金を確保したり、資産の売却などで自己資金を増やしたりしましょう。

なお、「銀行融資を成功させるコツ」や「融資以外の資金調達方法」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

デメリット2. 公募期間中に申込みをしなければ受給できない

補助金・助成金は、各制度で定められた公募期間中に申込みを行わなければ受給対象外となり、資金調達ができなくなってしまう点にも注意が必要です。

多くの制度では、募集時期や申請締切日などが明確に定められており、公募期間については、補助金が「1ヶ月前後」、助成金は「通年募集」となっています。特に、補助金の募集は年1回しか行われないケースも多く、タイミングを逃せば翌年まで待たなければなりません。

補助金・助成金を確実に受給するためには、公募期間が始まる前に必要書類を用意し、募集が始まったタイミングで迅速に申請することが大切です。

経済産業省(中小企業庁)や厚生労働省の公式サイトでは、補助金・助成金に関する情報が掲載されているため、定期的に最新情報をチェックしておきましょう。

参考

補助金の公募・採択 | 中小企業庁

事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省

デメリット3. 申請から受給までに数ヶ月〜1年以上かかるケースが多い

補助金・助成金は、申請から受給までに数ヶ月〜1年以上かかるケースが多く、その間に発生する支払いによって資金繰りを圧迫する可能性があります。後払いが原則であり、申請書類の確認や審査など、複数の手続きを順に進める必要があるため、受給までに時間がかかりやすいのです。

資金繰りに余裕がない状態で申込むと、必要経費の立て替えなどで入金前に「設備資金」「運転資金」が枯渇し、支払いが滞って経営の悪化につながるでしょう。

受給に時間がかかることで生じるリスクを防ぐためには、補助金・助成金の入金予定時期をあらかじめ把握し、十分な資金を確保しておくことが重要です。

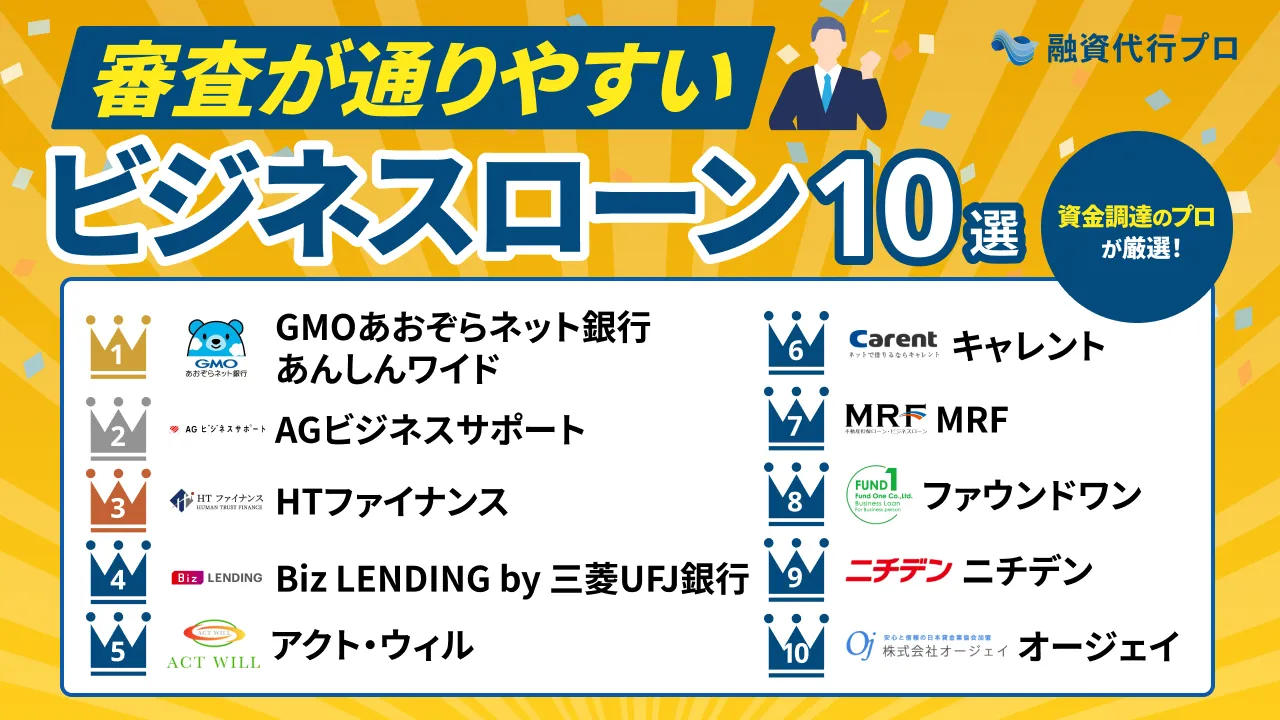

早急にまとまった資金を確保したい場合は、コスト負担が増えてしまいますが、「ビジネスローン」「ファクタリング」の利用も検討してみましょう。

以下の記事では「審査が通りやすい9つのビジネスローン」「即日入金のおすすめファクタリング14社」を紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

デメリット4. 補助金の受給後は定期的に成果報告をしなければならない

補助金を活用して資金調達した場合、対象事業の進捗状況や成果について、受給後も定期的な報告を行わなければならない点がデメリットです。

補助金は主に税金を財源としており、「公共の利益」を目的に支給されるため、資金を適正に活用されているかを確認するために、定期的な成果報告が求められます。

なお、助成金については、原則として受給後の報告義務は発生しません。

たとえば、「IT導入補助金(通常枠)」で定められている成果報告に関する規定は、以下のとおりです。

- 事業終了後、生産性向上に係る数値目標に関する情報(営業利益、人件費、減価償却費、従業員数及び就業時間等)、給与支給総額・事業場内最低賃金及びITツールを継続的に活用していることを証する書類等を効果報告期間内に報告すること

- なお、事業計画期間前の効果報告においては、ITツールを継続的に活用していることを証する書類等の報告のみを求める

引用:IT導入補助金2025公募要領(通常枠)p.29|IT導入補助金2025

報告書の作成には手間がかかりますが、期間内の報告を怠ると、補助金の返還を求められたり、将来的に他の制度を利用できなくなったりする可能性があります。

補助金は支給限度額が数千万円〜数億円と高く設定されている分、受給後の成果報告においても丁寧な対応が必要です。

資金調達の際は、これらの手間や負担も考慮した上で利用の有無を検討しましょう。

デメリット5. 書類作成・提出などの手続きが煩雑で時間を取られやすい

補助金や助成金を受け取るには、申請に必要な書類を作成・提出しなければなりません。しかし、規定が多く手続きが煩雑なため、準備にかなりの時間を要するでしょう。

また、利用する制度によっては、説明会への参加や面談の実施が求められる場合もあります。支給確定後の事務処理や、定期的な事後報告も必要です。

返済不要の資金を得られる点を考えれば、一定の手間がかかるのはやむを得ません。ただし、補助金・助成金に関する事務作業が増えることを踏まえ、今後の行動計画を見直さなければならない点は意識しておきましょう。

少しでも書類作成の手間を省きたい場合は、補助金申請のプロにサポートを依頼し、効率的に準備を進めるのがおすすめです。

補助金の申請は、知識や経験なく「なんとなく」で進めると失敗します。失敗するとそれまで掛けた時間や労力が全て無駄になってしまうので、補助金の申請には幅広い知識やスキルがあるパートナーを選びましょう。

「中小企業の融資代行プロ」は、補助金を含めた中小企業の資金調達を得意とするコンサルティング(代行)サービスです。あなたの事業に並走して支援してくれるプロ人材が、補助金の申請代行だけでなく補助金受給までのつなぎ資金の調達も支援することができます。

そんな「中小企業の融資代行プロ」に補助金申請について相談してみませんか?詳しくは補助金申請代行のサービスページをご覧ください。

「補助金ラクラク手放し申請代行サービス」の詳細はコチラ

\「補助金に強い」相談先はコチラ /

※【毎日 限定10名まで】

補助金・助成金とは?支給額や審査難易度などを比較

補助金・助成金は、中小企業等の「政策目標に沿った取り組み」「労働環境の改善」を支援するために、国や地方自治体から支給されるお金のことです。

いずれも返済の必要がなく、資金繰りが安定しにくい事業者にとって魅力的な制度ですが、支給限度額や審査難易度などは以下のように大きく異なります。

▼「補助金」「助成金」の違い

| 補助金 | 助成金 | |

|---|---|---|

| 管轄 | 経済産業省が中心 | 厚生労働省が中心 |

| 目的 | 特定の事業や政策目標を達成するために交付 | 雇用・労働環境の改善や人材育成などを支援するために交付 |

| 支給限度額 | 数千万円〜数億円 | 数十万円〜100万円程度 |

| 公募期間 | 短め(1ヶ月程度) | 長め(通年募集) |

| 審査難易度 | 高い(厳格な審査が行われる) | 低い(条件を満たせばほぼ受給可能) |

補助金は、一定の要件を満たすだけでなく、複数の審査項目をクリアしなければ受給できませんが、対象となる事業の幅広さや支給限度額の高さは大きな魅力です。

助成金の支給限度額はあまり高くないものの、審査難易度は低いため、書類作成の負担を抑えながら資金を調達できます。

補助金・助成金を活用して資金調達を行う際は、それぞれの特徴や違いを理解した上で、自社が目指す取り組みや資金ニーズに合った制度を選びましょう。

「交付金」「給付金」との違い

補助金・助成金と似ている制度として「交付金」「給付金」の2つが挙げられます。どちらも返済不要の資金ですが、以下のように支給対象が異なる点が特徴です。

「補助金・助成金」「交付金」「給付金」の支給対象

- 補助金・助成金:事業者

- 交付金:地方自治体や特定の団体

- 給付金:個人や世帯

交付金は、「まちづくり」「地域活性化」「復興」など比較的大規模な政策目標を達成するために、国から自治体へ支給され、そこから特定の団体に交付されます。

給付金は、生活支援や経済対策の一環として個人・世帯を対象に支給されるケースが多いです。申請手続きも他の制度に比べて、簡単かつスピーディに進められます。

このように「交付金」「給付金」は企業の取組支援を目的とした制度と性質が異なるため、資金調達を検討している事業者は、基本的に補助金・助成金を活用しましょう。

「補助金・助成金の資金調達」についてよくある質問

補助金・助成金の資金調達に関する質問を、以下にまとめました。資金調達を行う前に、疑問や不安をしっかり解消しておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

補助金・助成金は個人事業主でも申請できますか?

今回紹介した補助金・助成金の中で、個人事業主が申請できる制度は、以下のとおりです。

「創業・開業」「新規事業の立ち上げ」に役立つ制度は幅広く利用できるため、資金調達の目的や事業内容に合わせて最適な方法を選びましょう。

補助金・助成金は併用できますか?

補助金と助成金は併用できますが、同じ経費に対して複数の制度を利用すると、不正受給とみなされる可能性があるため注意が必要です。

異なる制度を活用して資金調達する際は、公募要領を事前にチェックし、「重複」「併用」に関する禁止事項がないか確認しておきましょう。

補助金・助成金以外に返済不要の資金調達方法はありますか?

補助金・助成金以外の「返済義務が発生しない資金調達方法」は、以下のとおりです。

- 株式の発行

- エンジェル投資

- ベンチャーキャピタル(VC)からの出資

- 資産の売却

- セール&リースバック

- クラウドファンディング など

株主に対する「配当金」などの支払いは発生するものの、毎月のコスト負担を最小限に抑えられるため、資金繰りに余裕が生まれやすくなります。

「借入リスクを避けて事業を続けたい」「手元資金を確保しておきたい」などの課題を抱える方は、上記の方法を活用した資金調達を検討してみましょう。

なお、「エンジェル投資」「ベンチャーキャピタル」「資産売却」「セール&リースバック」「クラウドファンディング」について、それぞれ詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

補助金・助成金の受給を辞退するとペナルティはありますか?

補助金・助成金の受給を辞退しても、基本的にペナルティが課されることはありません。

受給後の辞退もペナルティは発生しないものの、受け取った補助金・助成金の全額または一部を返還しなければならない場合があるため、注意が必要です。

補助金・助成金の受給を辞退する場合は、迅速に事務局や支援事業者へ連絡し、必要に応じて「申請書」「辞退届」を提出しましょう。

多少面倒に感じられるかもしれませんが、「新たに補助金・助成金を申請できない」などのトラブルを避けるためにも、正しく手続きを進めておくことが重要です。

どのような場合に補助金・助成金の返還義務は発生しますか?

補助金や助成金の返還義務が発生するケースは、主に以下のとおりです。

- 不正受給や本来の用途以外に使用した場合

- 対象事業の目的を達成できなかった場合

- 支給額の条件に変動があった場合 など

特に「不正受給」は、返還義務が生じるだけでなく、事業主名の公表や法令に基づく罰則を受ける可能性もあるため、十分に注意しなければなりません。

近年は、悪質な勧誘業者による補助金・助成金の不正受給も相次いでいます。そのため、勧誘を受けた際は、以下のような公的機関のサイト等で不正行為に該当しないか必ず確認しましょう。

参考

補助金の不正受給等の不正行為に対する処分 |小規模事業者持続化補助金事務局

雇用関係助成金の不正受給について|厚生労働省

補助金の「対象外となる経費」には具体的にどのようなものがありますか?

補助金制度では、以下のような経費が補助対象外として取り扱われるケースが多いです。

▼補助金の「対象外となる経費」

| 汎用性の高い物品 | ・事務用のパソコン ・プリンタ ・タブレット端末 ・スマートフォン ・家具 など ※補助事業のみに使用することが明らかな場合は、対象経費としてカウントされる |

| 車両費 | ・公道を走る自動車・車両の購入費 ・修理費 ・車検費用 など |

| 手数料や公的な支払い(税金・社会保険料など) | ・振込手数料(代引手数料を含む) ・両替手数料 ・税務申告のために税理士・公認会計士に支払う費用 ・消費税および地方消費税 ・各種保険料 ・訴訟等のための弁護士費用 など |

| 間接費 | ・事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等) ・水道光熱費 ・通信費 ・消耗品代(文房具など) |

上記以外にも、次のようなケースに当てはまる場合は、対象経費として認められない可能性があります。

- 補助金の交付決定日よりも前に経費の支払いを行った場合

- 経費の支払いを「現金」「小切手」「商品券」で行った場合 など

たとえば、小規模事業者持続化補助金では、10万円を超える支払いを現金で行った場合、その経費は補助対象として認められません。

対象経費の細かい基準は制度によって異なるため、十分な資金を確保するためにも、公募要領を十分にチェックしておきましょう。

補助金や助成金を何度も受給することで、金融機関の融資や、将来的な別の補助金・助成金の採択に不利になることはありますか?

補助金や助成金を繰り返し受給すると、将来的に別の制度へ申請する際に、それぞれ異なる影響が生じる可能性があります。

助成金は、要件を満たせば受給できるものが多いため、制度を活用して繰り返し資金を調達しても、他の助成金を受けにくくなることは基本的にありません。補助金は、限られた予算内で支給されることから、既に他の補助金を受給している場合は、採択されにくくなるケースもあるでしょう。

金融機関の融資については、補助金・助成金の受給実績があることで信頼性が高まり、審査でも高評価を得ることが可能です。

たとえば、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」では、特定の補助金を受給している場合、通常よりも低い金利で融資を受けられる規定を設けています。「ものづくり補助金」を受給した中小企業等は、日本政策金融公庫の「中小企業信用保証制度」において、特例措置を受けられるのも大きな魅力です。

つまり、補助金・助成金を繰り返し受給する場合の主なリスクは、「補助金の審査で不利になる可能性がある」点が挙げられます。このような特徴も踏まえて、どの制度を活用するか慎重に検討しましょう。

自社の目的に合う補助金・助成金を上手く活用して効率的に資金調達しよう!

自社の目的に合う補助金・助成金を活用すると、安定した資金繰りを実現させつつ、企業が抱える課題を解消して中長期的な事業運営につなげられます。

補助金・助成金を活用した資金調達におすすめの制度は、以下の15種類です。4つの比較ポイントも下記にまとめました。

補助金・助成金の4つの比較ポイント

- 目的

- 限度額

- 対象者

- 対象経費

◆補助金・助成金を活用した資金調達におすすめの制度15選

※比較表は、横にスライドできます>

| 制度名 | 目的 | 限度額 | 対象者 | 対象経費 | 申請方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 小規模事業者持続化補助金(創業型) | 小規模事業者の「販路開拓」「業務効率化」を支援する制度 | 200万円 | ・創業後3年以内の小規模事業者 ・一定の要件を満たす特定非営利活動法人 など | ・機械装置等費 ・広報費 ・ウェブサイト関連費 ・展示会等出展費 ・旅費 ・新商品開発費 など | 電子申請 |

| 起業支援金 | 都道府県や市町村が起業に必要な経費の一部を助成する制度 | 200万円 | 地域の課題解決を目的とした社会的事業を始める方 | ・人件費 ・店舗等借料 ・設備費 ・原材料費 ・借料 ・知的財産権等関連経費 など | 各自治体による |

| 創業助成事業 | 東京都内で事業を始める予定の方や創業間もない中小企業者に対し、創業初期に必要な経費の一部を助成する制度 | 400万円 | 都内創業予定者または創業して5年未満の中小企業等 | ・賃借料 ・広告費 ・器具備品購入費 ・産業財産権出願・導入費 など | 電子申請 |

| 大阪起業家グローイングアップ補助金 | 大阪府の将来的な経済を支える有望な起業家を対象に、成長支援を目的として創業にかかる費用の一部を補助する制度 | 100万円 | ・ビジネスプランコンテストの優秀提案者 ・大阪府内の事業者又は大阪府内で起業しようとする者 | ・創立費 ・開業費 ・事務所賃借料 ・研究開発費 ・知的財産権等関連経費・ 広告宣伝費 など | 「補助金交付申請書」を大阪府知事に提出 |

| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 | 中小企業の革新的な「新製品・新サービス開発」「海外への販路拡大」を支援する制度 | ・高付加価値枠:2,500万円 ・グローバル枠:3,000万円 | 日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する「中小企業者」「小規模事業者」 など | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・外注費 ・原材料費 など | 電子申請 |

| IT導入補助金(通常枠) | 働き方改革などの制度変更に対応する中小企業・小規模事業者等のITツール導入にかかる経費の一部を補助する制度 | 3,000万円 | 中小企業・小規模事業者等の定義に該当する各業種の事業者 | IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用 | 電子申請 |

| 中小企業新事業進出補助金 | 賃上げや事業拡大・成長などを目指す中小企業の前向きな挑戦を後押しする補助金制度 | 7,000万円 | 日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する「中小企業者」「特定事業者」 など | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・外注費 ・原材料費 など | 電子申請 |

| 中小企業省力化投資補助事業(一般型) | 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、IoT・ロボットなどの導入に必要な資金を補助する制度 | 1億円 | 応募時点において日本国内で法人登記等がされ、日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する中小企業等 | ・機械装置・システム構築費 ・運搬費 ・技術導入費 ・知的財産権等関連経費 ・外注費 など | 電子申請 |

| 中小企業成長加速化補助金 | 賃金水準が高く、輸出による外需獲得や地域経済への波及効果が大きい「売上高100億円超」を目指す中小企業を支援する制度 | 5億円 | 売上高が10億円以上100億円未満であり、売上高100億円を目指す中小企業 | ・建物費(拠点新設・増築等) ・機械装置費(器具・備品費含む) ・ソフトウェア費 ・外注費 など | 電子申請 |

| 事業承継・M&A補助金 | 中小企業や個人事業主が事業承継を行う際に必要となる「設備投資」「事業再編・統合」「経営資源の引継ぎ」などを支援する制度 | 800万円 | 「日本国内で事業を営む」「地域経済に貢献している」などの要件を満たし、補助対象事業を実施する中小企業者等であること | ・設備費 ・産業財産権費等関連経費 ・謝金 ・旅費 ・外注費 ・委託費 など | 電子申請 |

| キャリアアップ助成金 | 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった「非正規雇用労働者」の企業内におけるキャリアアップを支援する制度 | ・中小企業:80万円(1人あたり) ・大企業:60万円(1人あたり) ※「正社員化コース」の場合 | ・雇用保険適用事業所の事業主 ・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 など ※「正社員化コース」の場合 | 非正規雇用労働者の正社員化にかかる費用 ※「正社員化コース」の場合 | 電子申請 |

| 人材確保等支援助成金 | 人材の確保・定着を目的に、魅力ある職場づくりを進めるための労働環境改善に取り組む事業主や事業協同組合を支援する制度 | 80万円(1制度あたり) ※「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」の場合 | ・雇用保険の適用事業の事業主であること ・雇用管理制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出し、認定を受けた事業主であること ・離職率の低下目標を達成すること など ※「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」の場合 | 雇用管理制度や業務負担を軽減する機器の導入にかかる費用 ※「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」の場合 | 都道府県労働局に申請書を提出 |

| 人材開発支援助成金 | 従業員に対して職務に必要な知識・技能を習得するための訓練を実施した場合に、訓練経費や賃金の一部を助成する制度 | 50万円(1労働者1訓練あたり) ※「人材育成支援コース」の場合 | ・雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること ・有期契約労働者等を雇用する又は新たに雇い入れる事業主であること など ※「人材育成支援コース」の場合 | 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせる「職務関連訓練」にかかる費用、訓練期間中の賃金 など ※「人材育成支援コース」の場合 | ・都道府県労働局の窓口 ・郵送 ・電子申請 |

| 働き方改革推進支援助成金 | 労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進など、働きやすい労働環境づくりに取り組む中小企業を支援する制度 | 150万円 ※「労働時間短縮・年休促進支援コース」の場合 | ・労働者災害補償保険の適用事業主であること ・交付申請時点で、「成果目標」に設定されている要件を満たしていること など ※「労働時間短縮・年休促進支援コース」の場合 | 時間外労働の削減や、年次有給休暇・特別休暇の取得促進にかかる費用 ※「労働時間短縮・年休促進支援コース」の場合 | ・都道府県労働局に申請書を提出 ・電子申請 |

| 業務改善助成金 | 生産性向上のための設備投資を行うとともに、最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業等に対して、投資費用の一部を支援する制度 | 450万円 | ・中小企業・小規模事業者であること ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと | ・機器・設備の導入 ・経営コンサルティング ・顧客管理情報のシステム化 など | ・都道府県労働局に申請書を提出 ・電子申請 |

資金調達を成功させるには、公募要領を熟読した上で、利用目的が制度の趣旨に沿っていることを明確に示しましょう。

補助金・助成金は、国の政策目標を達成するための事業に取り組む企業を支援する制度です。事業内容が制度の目的と合致しており、資金を効果的に活用できることをアピールすれば、補助金・助成金の支給対象として選ばれやすくなります。

本記事はここまでになりますが、繰り返し読み返して理解を深めるためにも、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。

「補助金・助成金を自分でやる自信がない」方は、補助金申請代行サービスの「補助金ラクラク申請代行サービス」にお気軽にご相談(無料)ください。

「補助金ラクラク申請代行サービス」は、補助金申請のプロがあなたに代わって会社にピッタリの補助金を探し、申請手続きを代行するため、面倒な補助金申請業務から解放されますよ。

補助金の申請は、知識や経験なく「なんとなく」で進めると失敗します。失敗するとそれまで掛けた時間や労力が全て無駄になってしまうので、補助金の申請には幅広い知識やスキルがあるパートナーを選びましょう。

「中小企業の融資代行プロ」は、補助金を含めた中小企業の資金調達を得意とするコンサルティング(代行)サービスです。あなたの事業に並走して支援してくれるプロ人材が、補助金の申請代行だけでなく補助金受給までのつなぎ資金の調達も支援することができます。

そんな「中小企業の融資代行プロ」に補助金申請について相談してみませんか?詳しくは補助金申請代行のサービスページをご覧ください。

「補助金ラクラク手放し申請代行サービス」の詳細はコチラ

\「補助金に強い」相談先はコチラ /

※【毎日 限定10名まで】

本記事で紹介した内容をもとに、自社の目的に合う補助金・助成金を活用し、経営の安定化や事業成長にお役立てください。

_20250924.png)