いざという時に早く銀行融資を受けるため、銀行とどういった関係性を構築しておけば良いのだろうか…?

銀行や信用金庫から融資を受けたいけど、どうすれば受けやすいの?銀行融資の仕組みを知りたい。

売上が低迷しており、銀行融資を検討している。早く受けることはできるのだろうか?

資金調達をお考えの経営者の方は、こんな悩みや疑問をお持ちではないでしょうか?

実は銀行融資の仕組みを知らずに資金調達に動きだすと、知らないうちに遠回りやルール違反をしてしまい、余計な手間や時間が増えることが多いのことは、あまり知られてはおりません。

銀行融資には、銀行や金融機関特有の一定のルールや決まりごとがあり、銀行員もそれに従って融資判断をしています(しかも、外部からそのルールは分かりにくい…)。そのため、もしあなたがそのルールから逸れた行動をしてしまうと、簡単に融資タイミングが遅れたり、最悪の場合、融資されなくなることもあるのです。

私は「中小企業の融資代行プロ」という資金調達サービスで経営者をご支援する中で、たくさん経営者が銀行融資で失敗するシーンを見てきました。

著者プロフィール

- 資金調達コンサル会社「(株)融資代行プロ」創業者

- 財務・資金繰りコンサルティング「御社の社外CFO」創業者

- 経営コンサル会社「(株)Pro-D-use」創業者

- 中小企業の融資・補助金など資金調達支援の実績多数

これまでの支援実績

個人事業主 / 創業後スグの1人法人 / 売上300億の法人 等

資金調達額「100万円」〜「5億円」

幅広い会社規模で、資金調達 / 財務・資金繰りコンサルを経験

本記事では、「銀行融資の流れ」と「早く融資を受けるコツ」、「不況時に備えて日頃から取り組んでおきたいこと」を初心者にも分かりやすく解説します。

この記事を読めば、こんなことを実現できます

- 融資審査の流れがわかり、銀行選びに迷わなくなる

- 不況時の融資に備えるべきことが分かり、有事の際の融資可能性が上がる

- 資金調達が難しい仕組みと対策がわかり、資金調達の可能性が上がる

この記事を読めば、1日でも早く融資を受けることが可能になるでしょう。

銀行・信金・商工中金や日本政策金融公庫からの資金調達は、知識・経験もなしに「なんとなく」で進めると必ず失敗します。資金調達には金融機関の幅広い知見が必要で、成功には一定のノウハウが欠かせません。

「中小企業の融資代行プロ」は、成果報酬型で資金調達を支援するコンサルティング(代行)サービスです。これまで500件以上の資金調達のご相談を受けて「100万円〜5億円」「多様な資金調達方法」など、数多くの実績をあげてきました。

そんな我々に、資金調達の相談をしてみませんか?詳しくは資金調達サービスページをご覧ください。

「成果報酬型」資金調達支援サービスの詳細はコチラ>

\「資金」も「気持ち」もグッと楽になる!! /

銀行融資の仕組みを解説|「申し込みから決裁まで」

銀行融資を1日でも早く、かつ円滑に進めるには、「申し込みから決裁まで」の流れを熟知することが大切です。またそれに付随して、「銀行支店長の決済決裁枠について」と「本部決裁の範囲」についても事前に理解しておくと良いでしょう。

結論、中小企業は可能な限り「支店長決裁権限枠(額)」範囲内で融資申請をすることで、早い資金調達が可能となります。

申し込みから決裁の流れ

銀行融資の申し込みから決裁までの流れをステップで表すと、概ねは下記の通りになります。

※銀行のよっては各職種の呼び名は違いますが、ステップとしてはほぼ同じです。

営業担当者(渉外係)

顧客からの融資を開拓してくる営業担当者です。日頃から外勤で営業をおこない、顧客から「融資をして欲しいんだけど」という案件を開拓してきます。

渉外係長

営業担当者の上司にあたる人です。経歴が長い人が多いため、営業担当者が見過ごしているリスクはないか?などを中心にチェックします。

融資担当者(融資係)

融資の審査をする部署の担当者です。融資書類の手続きや、融資が実施後の「融資管理」をおこなうのがメインの仕事になります。そのため、本当にこの顧客から返済されるのか?についてチェックします。

融資係長

審査担当者の上司にあたる人です。経歴が長い人が多いため、融資担当者が見過ごしているリスクはないか?などを中心にチェックします。

次長

その支店の「守り」のスペシャリストの役職で、次の支店長候補の人です。融資をガンガン進めるというよりも、本当に融資しても大丈夫か?と精査する役割です。

支店長

ほとんどの銀行員は最終的に支店長を目指すといわれるくらい、わかりやすく偉い人です。ほとんどの融資案件は、各支店の支店長が決裁をして融資の可否が決まります。

多くの銀行には「支店長決裁権限枠」がある

融資の申し込み後、最終的にあなたの会社に融資するかしないかの判断をするのは、支店長です。

現在は中央集権型の融資決裁がトレンドではあるものの、まだまだ支店長判断で融資を決定できる「支店長決裁権限枠(額)」のある銀行が多いためです。融資枠(額)には、下記2通りあります。

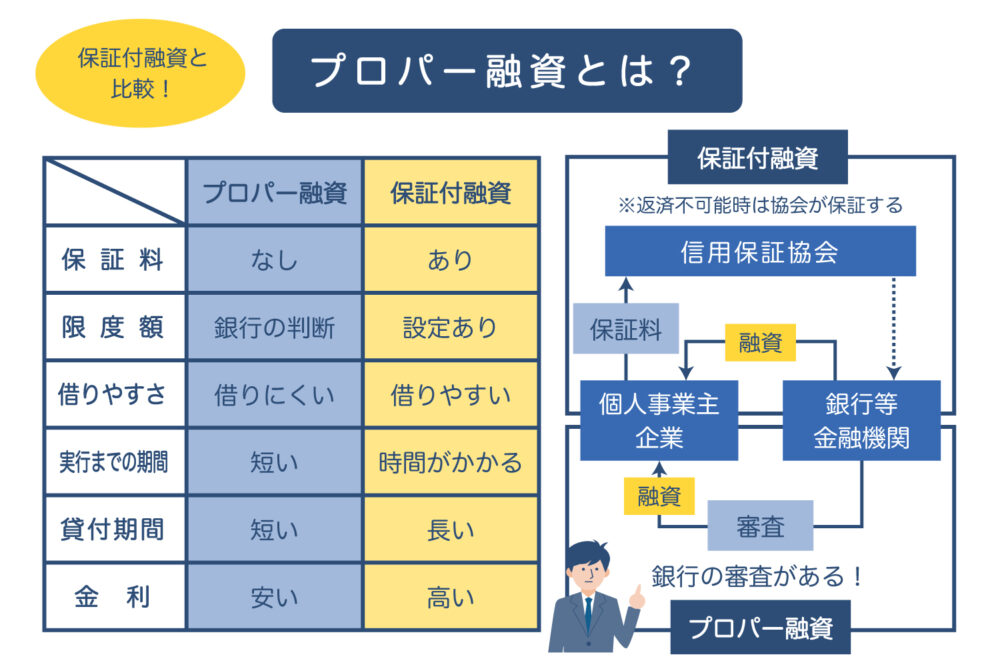

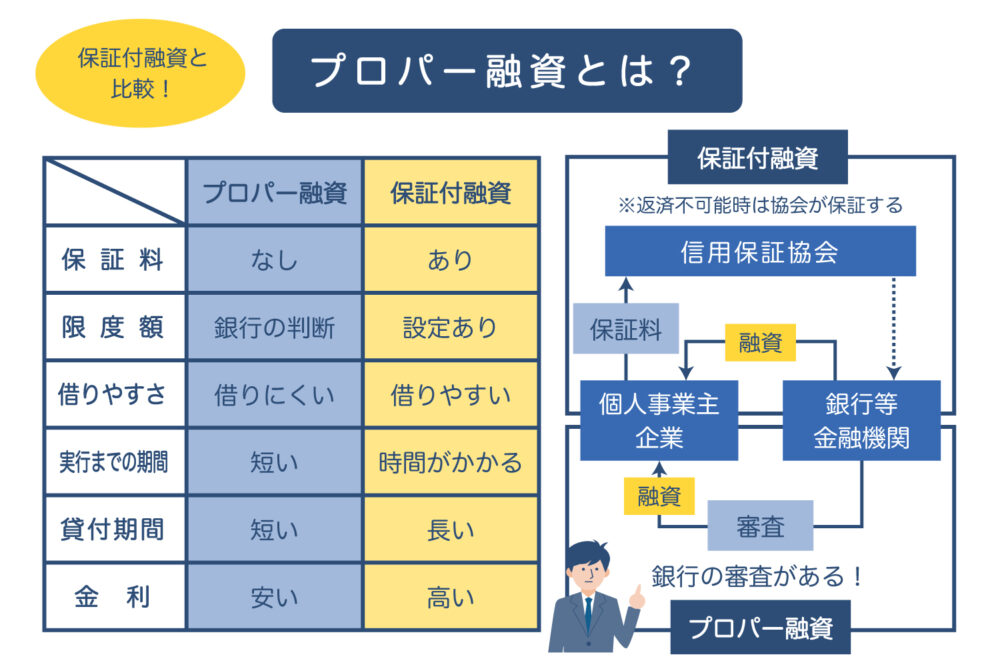

| プロパー融資枠 | 銀行が直接おこなう融資 借入限度額は少なく、期間は短い 銀行が100%責任を負うため、信用がないと借入不可 |

| 保証協会付き融資枠 (別枠専決) | 信用保証協会を通す融資(別名:制度融資) 融資限度額は多く、期間も長い 中小企業向け融資では優先して進められる 別途、保証料が必要 |

また、保証協会付き枠の対象外業種(例:遊技業)などの場合は、本部決済により融資審査を進めていきます。

「本部融資審査」の特徴

支店長の権限外の融資の場合は、銀行本部(本社)の融資審査に回ることになります。(そして、恐ろしく難易度が上がります)

また、債務者区分が正常先からそれ以下(要注意先/要管理先/破綻懸念先/実質破綻先/破産先)になった場合に融資を申し込む場合も、本部審査に回ります。

とても重要な前提知識は、銀行本部(審査部・融資部)という組織は、貸倒れを出さないことが重要な組織です。そのため、将来的に貸倒れを出さないために「審査が厳しく」「審査時間が非常に長い」という特徴があります。

簡単にいうと、銀行本部とは「銀行側の味方であり、我々のような融資を受ける側(法人)の味方ではない」ということです。ですから、審査の主語もあくまで「銀行」です。銀行に少しでも損の可能性があると判断された場合は、希望通りの融資は見込めません。

そのため、本部審査になる場合はほぼ100%、支店長枠のように経営者が直接アピールできる場は設けられません。審査方法は、支店からの情報を元に、あくまで事務的に「融資の5大原則」に照らし合わせ、抵触する項目はないか審査していきます。

融資の5大原則は以下のとおりです。

- 公共性

→事業の社会性を見る - 安全性

→融資したものが返ってくるか見る - 収益性

→融資したお金が収益に変わるのか見る - 流動性

→貸したお金が流動的か見る

※現金化したい時にすぐ現金にできるか - 成長性

→企業の成長性を見る

そのため、優良な会社に見えても、「成長性」に問題があると判断されれば融資“見送り”となるケースもあります。また、融資審査では“否決”をするにも、役員稟議が必要なため“見送り”として処理しています。

以上のように、スムーズに銀行融資を進めるためには、審査の流れや決裁権者の理解が必要です。そして、早く融資を受けたいのであれば、支店長決裁内での融資申請をすることがコツになるのです。

銀行融資を早く受けるためのコツ

銀行融資を早く受けるためには、下記2点を理解して進めることがコツになります。

- 支店長決裁権限枠を理解する

- 信用保証協会付き枠は東日本・西日本で審査の流れを把握する

- 事業計画書は先に提出「しない」

- 試算表や資金繰り表、借入状況一覧表を準備しておく

その他、銀行融資の審査のコツや必要書類などについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご参考ください。

支店長決裁権限枠(額)を理解する

「支店長決裁権限枠」で審査が通れば、本部まで稟議が上がらないため早く融資を受けられます。ただし、注意点が2つあります。

注意点1|支店規模によって支店長決裁権限枠(額)が違う

注意点の1つ目は、その銀行の支店の規模によって、融資限度額が異なる点です。

1,000~2,000万円程度を支店長専決枠としている支店が多いものの、出張所などは融資限度額が少なくなります。

また、「地方銀行」「信用金庫」「都市銀行」なのかによっても、支店長決裁枠そのため、ある程度まとまった融資が必要なら、行員40名前後、中規模以上の支店に審査を申し込む必要があります。

ただし、あなたの会社の債務者区分が要注意先以下の場合には、支店長のプロパー融資の決済権限枠が一気に下がります。この事象は、支店長ではなく本部が権限枠をコントロールして下げてしまうため、支店長にどれだけ交渉してもほぼ変わりません。

そんな時「過去はこの金額融資してくれたのに、今回はどうして!」等とクレームを入れてしまうと、今後の取引に支障をきたす可能性もありますので、注意が必要です。

注意点2|枠があるからといって、頻繁な融資はおこなえない

支店長決裁権限枠があるからといって、その範囲内であればいつでも融資取引ができるわけではありません。つまりは、頻繁には融資申請はできないということです。

状況にもよりますが、少なくとも融資を受けてから半年以上は間隔を空けましょう。

一方で、現場で融資の支援をしている身からすると、半年後でも融資が受けられるかどうかは怪しいと思っております。なぜなら、その時点で「この経営者は計画性がないな」と思われてしまうためです。

また、支店長決裁権限枠は、適正に運用されているか定期的に本部から審査が入ります。そのため、むやみな融資を繰り返していると支店長から権利がはく奪されてしまうのです。そのため、支店長決裁権限枠内であれば、いつでも融資を受けられるという訳ではありません。

信用保証協会付き枠は東日本・西日本で審査の流れが異なる

中小企業の融資でメインで使われる「信用保証協会付き枠」についても、事前にルールは把握しておくべきでしょう。信用保証協会付き融資の枠は、愛知県を境に「東日本」「西日本」で審査の流れや特徴がかなり違います。

| 審査の流れ | 銀行→保証協会 | 保証協会→銀行 |

|---|---|---|

| 特徴 | 銀行審査に通れば保証協会審査も通りやすい。 | 審査は保証協会が担うため、スピードが早い。本部稟議には弱い。 |

| 融資のコツ | 審査が厳しい可能性があるため、3~4行に融資申請をする。 | プロパー融資を見越し、何行かと付き合いを続けておく。 |

この流れを理解した上で、まず融資を持ち込むのは「銀行なのか」「信用保証協会」なのかを見極めましょう。

事業計画書は先に提出「しない」

事業計画書は、求められてから提出をするようにしましょう。(事前に用意してあったとしても)

なぜかというと、事業計画書を先に提出してしまうと、その事業計画書を読み込む時間も必要ですし、気になる箇所が出てきた場合は、その説明や不安解消に時間がかかってしまうからです。

また、内容によっては「面倒くさい」と思われて読まれずに放置されてしまう危険性があるからです。

そのため、基本的には「銀行から求められたら、事業計画書を提出する」といったルールに従うのが鉄板です。

ちなみに、銀行から事業計画書の提出を求められたら、すぐに提出(理想は即日)できるようにしておきましょう。

銀行は「会社経営するなら、事業計画書くらい作って当然」という考えです。そのため、事業計画書の提出を求められてから計画書を作り始めるのはNGです。銀行は、いつまで経っても計画書が出てこない会社を「杜撰(ずさん)な会社」「いい加減な会社」と認識し、融資審査のハードルが高くなります。

なぜなら、提出されたら銀行も慎重に事業計画書を吟味する必要がありますし、吟味した結果、気になる箇所が大量に出てきた場合は、その説明や不安解消に時間がかかってしまうからです。

銀行融資の審査においては、資料1つの提出の仕方でも融資審査のスピードに雲泥の差が生まれます。

もし事業計画書に不安があるのであれば、財務コンサルティングの「御社の社外CFO」に1度ご相談ください。

「試算表」「資金繰り表」「借入状況一覧表」の準備

どんな金融機関の融資審査においても、下記3点の書類はあって困ることはありません。

- 試算表

- 資金繰り表

- 借入状況一覧表

また、これらの資料は銀行から提出を求められてから提出までに時間がかかると「普段から、こんな基本資料すら作成していないのか…」と評価が落ちる原因にもなります。

この3点の資料は、融資の申込みをする前に当たり前のように準備をしておきたいものです。

銀行・信金・商工中金や日本政策金融公庫からの資金調達は、知識・経験もなしに「なんとなく」で進めると必ず失敗します。資金調達には金融機関の幅広い知見が必要で、成功には一定のノウハウが欠かせません。

「中小企業の融資代行プロ」は、成果報酬型で資金調達を支援するコンサルティング(代行)サービスです。これまで500件以上の資金調達のご相談を受けて「100万円〜5億円」「多様な資金調達方法」など、数多くの実績をあげてきました。

そんな我々に、資金調達の相談をしてみませんか?詳しくは資金調達サービスページをご覧ください。

「成果報酬型」資金調達支援サービスの詳細はコチラ>

\「資金」も「気持ち」もグッと楽になる!! /

銀行融資の審査では「政策判断」も関係する|なぜか銀行融資してもらえない理由

銀行融資では、企業の情報を元に信用力を評価する「与信判断」と、銀行の方針を元に評価する「政策判断」の2つにより審査を行います。「銀行の融資審査」と聞くと、多くの方が与信判断をイメージするかと思いますが、銀行にとって「政策判断」も外せない審査基準です。

そこでココでは、銀行にとって重要な「政策判断」について解説します。

銀行融資の「政策判断」とは?

政策判断とは、簡単にいうと「定性情報での判断」と表現できるでしょう。

与信判断が決算書などをベースにした数値で判断するのに対して、政策判断では、「経営者の姿勢」や「金融マンとしての正義」「今後の利益」などの、数値以外の情報をもとに判断することになるのです。

政策判断で融資が通らないケース

その会社に対して融資をすることで「信義則(正義)に反する」場合は、与信判断をクリアしても審査落ちするケースがあります。

例えば、ある銀行の取引先として、下記の2つの企業があった場合。

A社:サービス業。メインバンクとして以前より利用している。

B社:サービス業。新規融資で相談に訪れた。A社の2軒隣で開業予定。

A・B社がどちらも同じ業種なら、B社への融資はA社のライバルを生み、利益の低下を招く結果となります。そのため、正義に反する行為に該当し、政策判断上、融資を見送られることがあるのです。

また、過去にデフォルトに陥り回収不能となった企業の関連企業なども、政策判断で謝絶となる可能性があります。

政策判断で融資につながったケース

与信判断では厳しい会社でも、銀行の利益が大きいと融資の場合、政策判断で融資が実行されるケースもあります。

例えば、

- その銀行の開拓推進地域にある法人であり

- 融資をすれば銀行の預金を増やせる

- かつ、従業員の口座開設や給与振込での利用も見込める

こんな事情がある場合、政策判断で融資につながるケースもあります。この場合、多額の債務超過を抱えているなど懸念事項があっても、担保にできる不動産を持っているなどの「資金調達戦略が立てられるか」がポイントです。

政策判断は銀行員の腕の見せ所でもあるため、普段から「融資をしたい」と思ってもらえる企業であることも大切です。

早く銀行融資を受けるために、銀行の付き合い方で普段から気をつけるべきこと

最後に、銀行との付き合い方など、有事の際に慌てないための取り組みを解説します。

メインバンク1行、サブバンク2行と取引する

銀行との融資取引はメインバンクだけに限定せず、サブバンクは2銀行を目安に取引しましょう。サブバンクとも取引する理由は3つあります。

1. 1つの銀行だけ取引していると、金利や保証相場が判断できない

2. 業績悪化時に頼れる金融機関数を確保するため

3. メインバンクとの交渉材料になる

1. 金利や保証相場など、融資取引の良し悪しが判断できない

1つの銀行としか融資取引をしていない場合、その銀行から提示される金利・担保・保証条件で融資を受けるしか選択肢がありません。また金利以外にも、銀行さんのいいようにやられている会社は意外とあるものです。(銀行だけに有利な条件で取引されています)

実際に、現場で融資の支援をしていると、下記のような事例があったりします。

この決算書(すごく良い内容)で、何でこんなに金利取られてるの…?

この決算書(すごく良い内容)で、何で経営者保証や担保取られてるの…?

この決算書(すごく良い内容)で、何でこんなに金利取られてるの…?

定期預金こんなに積ませておいて、これしか借入できないの…?

こんなに何本も借入させたら、月々の返済重くなるだけじゃん…汗

この会社なら、保証協会使わなくても融資できるでしょ…。

比較対象となる取引先銀行がないことで、メインバンクだけに有利になる条件で取引させられていることはよくあります。

もちろん銀行だって商売なので、向こうにも多少有利な条件で取引してあげることは心がけてくださいね。

2. 業績悪化時に頼れる銀行数を増やす

事業を経営していれば、必ず悪いときもやってきます。

具体的には、「不況や気候変動」や「売上の減少」、「得意先からの入金が遅れたり」で資金繰りに苦しむことはよくあることです。そんな時、1銀行としか取引をしていない場合は、その銀行の融資判断に会社の命運を左右されてしまうのです。

1つしか取引していないメインバンクから融資を断られたり、もしくは希望額の半分しか融資を受けられなかった場合、あなたの会社は一気に資金繰り不安が拡大します。

「メインバンクに断られたら、他の銀行を開拓すればいいじゃん?」とお考えになる方もいるかもしれませんが、現実はそう甘くはありません。

銀行とは組織的に「ネガティブに、つねに疑ってリスクを避ける」習慣が身に付いています。そのため、一見(いちげん)さんとの融資取引は基本的にはおこないません。

そのため、いきなり融資をして欲しいと言ってきた会社に対して「何かある(倒産寸前)」と疑って、取り合ってくれないのです。その上、メインバンクに支援をしてもらえなかったとわかれば、その疑いは確信に変わります。

そうならないためにも、日頃からサブバンクとも十分な取引をしておき、メインバンクの不足分を埋められるように意識をしておくことが重要なのです。

3. メインバンクへの交渉材料になる

メインバンクだけ密な関係性を築くのではなく、サブバンクともしっかり関係性は作っておきましょう。なぜなら、サブバンクの存在がメインバンクとの交渉を有利に進めるキッカケになることもあるからです。

そのためにも、日頃からサブバンクからも話を聞きながら、定期的に融資提案をしてもらいましょう。

具体的には、銀行の中間決算「9月」、本決算の「3月」に向けて、サブバンクには「7月」、もしくは「1月」に融資提案をしてもらうようにしましょう。

サブバンクからの提案書はだいたい1ヶ月後には届きますので、それを元にメインバンクにも融資の交渉を進めるのです。

銀行は、決算月(つまり9月と3月)に融資残高が一気に減ることを嫌います。かつ、その残高が減った原因が「他の銀行に融資提案を取られた」となると(彼らの中では)大ごとです。

そのため、決算前のサブバンクからの良い提案はメインバンクからすると大きな脅威であり、メインバンクも融資条件の交渉テーブルに乗らざるを得なくなるのです。

業績は良いはずなのに、下記の取引条件でメインバンクと取引している場合は、サブバンクをうまく活用する検討をしても良いでしょう。

- 「担保を取られている」

- 「経営者保証を外してもらえない」

- 「借入一本化をしてもらえない」

- 「定期積金を止めさせてもらえない」

※この交渉が有効なのは「あなたの会社の財務内容が銀行から見て魅力的な場合」に限りますので、その点は注意が必要です。

その他、メインバンクやサブバンクとの上手いお付き合い方法について知りたい方は、下記記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

資金調達計画を立てる

月商の3ヵ月分の預金を常に保有できるように、資金調達計画を立てましょう。有事の際は、この程度の現金がなければ半年も立たずに倒産する可能性もあります。

そのため、

- 売上が上がった際は、融資限度額を引き上げてもらう。

- 過去の返済実績があれば、与信を大きくしてもう。

など、不況時に備えた対策が必要です。

借入金に依存しない体質を作る

最後に、借入金に依存しない体質を作り、不況時に強い生存戦略を立てましょう。成長著しい企業でも、借入が多く、流動性の高い資産を確保できてい状態なら、なにかあった時、もちこたえることができません。

例えば、借入金に依存しない不動産を確保し、いざという時は担保にする、普段は運用し収益を生むなどが、具体的な仕組みづくりとなります。

銀行からの評価・ランクを知り、銀行の融資審査交渉に活かす方法

銀行から自分の会社がどう評価されてるかわからず、交渉しづらい…。

銀行員に「私の会社の評価、教えて」と聞いたけど、はぐらかされた…。

こんな経験、経営者の方には多いのではないでしょうか?

実は、銀行員があなたの会社の評価を教えてくれることは99%ありません。なぜなら、皆さまが思っている以上に評価は高くないことが多く、その結果として「評価を教えてお客様を怒らせてしまう」ことを銀行員は恐れています。

そのため、会社の評価を聞いてもはぐらかされるか、ニコニコとしながら「悪くはないですよ」と言われることがほとんどです。

しかし、「銀行員に直接、自社の評価を聞く」以外にも自社が銀行からどう評価されているのか?がわかる方法があります。それは、現在の「融資条件」を見るという方法です。

あくまで参考にはなりますが、下記の表を見ながら「自社は優良顧客なのか」、それとも「顧客と思われていないのか」を把握し、銀行融資の交渉や進め方の検討しましょう。

| 銀行評価ランク:上位 | 銀行評価ランク:通常 | 銀行評価ランク:下位 | |

|---|---|---|---|

| 融資形態 (提案状況) | コミットメントライン | ・当座貸越 ・社債 | ・証書貸付 ・手形貸付 ・手形割引 |

| 保証の有無 | プロパー融資 | – | 信用保証協会付き融資 |

| 担保の有無 | 無担保融資 | – | 有担保融資 |

| 返済期間 | 返済期間7年 | 返済期間5年 | 返済期間3年 |

| 融資先金融機関 | ・日本政策金融公庫(中小企業) ・商工中金 | 民間金融機関 | 日本政策金融公庫(国民生活) |

「銀行融資を早く受けたい」…そんな方から、よくある質問(FAQ)

銀行融資の審査を早く通るために、日頃から銀行との付き合いを大切に!

銀行融資を早く受けるためには「支店長決済枠」を利用できるか否かがポイントです。また、不況時など、必要な時にすぐに借入できるように、メインバンク以外に、サブバンク2行以上とも付き合いを続けましょう。

また、最終的には借入に依存せずに成り立つような、“生存戦略”を立てることも大切です。

もし銀行融資も含め、たくさんある資金調達方法から「自社に適切な資金調達方法を模索したい方」「銀行との付き合い方を支援して欲しい方」は、資金調達(融資)代行サービスの「中小企業の融資代行プロ」にご相談(無料)ください。

「中小企業の融資代行プロ」のサービスを活用すると、資金調達のプロ人材が、あなたに代わってあなたの会社に有利(ピッタリ)な資金調達方法を模索し、資金調達を代行してくれるので、「あなたは資金調達業務から解放」されますよ。

銀行・信金・商工中金や日本政策金融公庫からの資金調達は、知識・経験もなしに「なんとなく」で進めると必ず失敗します。資金調達には金融機関の幅広い知見が必要で、成功には一定のノウハウが欠かせません。

「中小企業の融資代行プロ」は、成果報酬型で資金調達を支援するコンサルティング(代行)サービスです。これまで500件以上の資金調達のご相談を受けて「100万円〜5億円」「多様な資金調達方法」など、数多くの実績をあげてきました。

そんな我々に、資金調達の相談をしてみませんか?詳しくは資金調達サービスページをご覧ください。

「成果報酬型」資金調達支援サービスの詳細はコチラ>

\「資金」も「気持ち」もグッと楽になる!! /