MBOのために資金調達を検討している方は、こんな悩みや不安をお持ちなのではないでしょうか?

事業継承(従業員承継)でMBOを検討している。でも、MBOで使える資金調達手法がわからない…。

株主との合意形成はできたので、これから株を買い取りMBOをしたい。でも、資金がないので資金調達をしたいが、どうすればいいのかわからない?

MBOを活用して、現オーナーから経営権を獲得したい。事前にMBOのリスクや課題、落とし穴については事前に調べておきたい。

MBO(マネジメント・バイアウト)とは、経営陣が金融支援を受けて「自社」もしくは「事業部門」を買収し、組織から独立をする方法のことです。

「MBO」は事前に関係者調整や準備が必要なため、気軽に、スピーディーできるものではありません。また、MBOの実行には高額な資金調達が必要になるため、戦略的に対策をする必要があります。

現在、MBOの資金調達で活用できるメインの手法は下記4つです。

◆ MBOで活用可能な4つの資金調達方法

- 金融機関・金融ファンド

- 日本政策金融公庫

- 商工中金

- ビジネスローン

それぞれの資金調達手法には「向き」「不向き」がありますので、本記事をしっかり読み込みスマートなMBOにお役立てください。

本記事の筆者は「中小企業の融資代行プロ」という資金調達サービスを通じて、これまで多くのMBOの資金調達支援をしてきました。

- 資金調達・財務コンサル会社の経営者

1.融資コンサル|中小企業の融資代行プロ

2.財務コンサル|御社の社外CFO

3.事業計画書の作成代行サービス - 経営コンサル会社の経営者

新規事業コンサル|(株)Pro-D-use - その他、エクイティ支援実績なども多数

これまでの支援実績

創業前後の法人〜売上80億の法人

1人法人〜個人事業主

調達額「200万円」〜「9.5億円」

多業界の資金調達 / 財務コンサル実績

本記事では、「MBO向けの融資・資金調達方法」や「MBOを成功させる秘訣」を解説しています。本記事を読めば、MBOの資金調達を成功させるポイントがわかります。

また筆者の運営するサービス「中小企業の融資代行プロ」には、MBOの資金調達経験のある経験年数20年以上のベテランも多く在籍しています。初めてMBO融資で右も左もわからない方や、スピーディーに資金調達をしたい方などに、成果報酬型で資金調達の支援が可能です。初回の相談は無料です。気になる方は、下記からお気軽にお問い合わせください。

\「MBOの融資」を成功させるなら!!/

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

中小企業の融資代行プロは「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで3,900社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「資金」も「気持ち」もグッと楽になる!! /

※【毎日 限定3名まで!!】

プロが勧める!MBO(マネジメント・バイアウト)の「4つの融資・資金調達方法」

まずは、「MBO(マネジメント・バイアウト)をする資金をどこから集めるのか?」について解説します。結論、下記4つの方法がMBO(マネジメント・バイアウト)の主な資金調達方法です。

◆ MBOで活用可能な4つの資金調達方法

- 金融機関・金融ファンド

- 日本政策金融公庫

- 商工中金

- ビジネスローン

それぞれ、詳しく内容を解説していきます。

方法1. 民間の金融機関・金融ファンド

MBOの資金調達先としてはじめに挙げられるのが、銀行・証券会社などの民間金融機関や、金融ファンドからの資金調達する方法です。

金融機関(銀行/信用金庫など)

金融機関からの資金調達は、「利息が低い」のがメリットです。利息が低いと返済の金額は必然的に少なくなるため、資金調達の経営者の心理的なハードルが低いのが特徴です。ただし、借入となるため調達額の「返済」は必要です。

地方銀行や信用金庫からの資金調達を検討されている方は、下記の記事が役立つはずです。ご参考ください。

金融ファンド

また、金融ファンドからの資金調達は、「金融機関の融資よりも資金調達が容易」「経営支援を受けられる」「株式を現金化できる」ことがメリットです。

一方、金融ファンドからの資金調達のデメリットは、「高い金利・配当を要求される」「ファンドも株主になるため経営の自由度がなくなる」「後継者を指定できなくなる可能性がる」などです。

もしも中小企業向けファンドからの資金調達について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参考ください。

方法2. 日本政策金融公庫

日本政策金融公庫の融資でMBOをする、という選択肢もあります。中小企業を中心に低金利、かつ無担保・無保証で融資をしている特殊会社です。

中小企業への融資がメインですが、目的によっては個人への融資もできます。個人融資を希望する場合、日本政策金融公庫の貸出条件に当てはまれば、比較的簡単に資金調達ができるのはメリットです。

もちろん、デメリットもあります。それは、日本政策金融公庫は、民間金融機関よりも多くの書類を揃えたり、手続きプロセスが多かったりすることです。他の方法に比べて、資金を調達するまでに時間がかかる可能性があります。

もし日本政策金融公庫の融資について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

方法3. 商工中金

日本政策金融公庫と同じく、政府系金融機関である「商工中金」もMBOの資金調達で活躍してくれる存在です。

商工中金は、比較的大きな融資(最低5000万円~)をする金融機関であるため、通常は、年商5億円以上の中小・中堅企業がターゲットであり、商工中金のスタッフに大きな決裁権限があるため、大きな融資額であってもかなりスピーディーに融資をしてもらえます。(もちろん、財務状況が良い場合)

一方で、オーダーメイドで高度な金融支援をする機能も持っています。そのため、MBOの資金調達も会社ごとに柔軟な提案をしてくれる可能性が高いといえます。

なお、商工中金の行員はとても優秀で、融資もとても適正(厳しい)ことで有名です。そんな商工中金の融資について詳しく知りたい方は、下記の記事をしっかり読んでから資金調達に挑んでください。

参考>> 商工中金 決算説明資料

※「高度金融サービス(オーダーメイド型ファイナンス)」をご参照ください。

方法4. ビジネスローン

MBO(マネジメント・バイアウト)用の資金調達に、「ビジネスローン」を活用する方法もあります。

法人向けの消費者金融であるビジネスローンは、無担保・無保証人で融資できるのが特徴です。そのため、先ほど紹介した金融機関からの資金方法と比較して、資金調達がしやすいことがメリットです。

ただ、金融機関よりも利息が高いデメリットもあります。ビジネスローンで資金調達をする場合には、将来の経営計画をしっかりとしておく必要があります。

なお、ビジネスローンについて知見がない方に向けて、オススメのビジネスローンを比較した記事がありますのでご参考ください。

資金調達方法の選択肢はわかったけど、ウチにはどの資金調達方法がベストなんだろう…?

こんなお悩みをお持ちの方は、まずは弊社「中小企業の融資代行プロ」のようなMBO資金調達の専門家に相談しましょう。手探りで資金調達をはじめると、遠回りをして時間を無駄にするだけでなく、資金調達を失敗する可能性も高くなります。

初回は無料で資金調達相談ができますので、下記からお気軽にお問い合わせください。

\ 財務分析して、MBOの資金調達を伴走します!! /

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

中小企業の融資代行プロは「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで3,900社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「資金」も「気持ち」もグッと楽になる!! /

※【毎日 限定3名まで!!】

MBO(マネジメント・バイアウト)の融資・資金調達を成功させる「3つのポイント」

MBO(マネジメント・バイアウト)用に資金調達方法について、理解が深まったかと思います。次は、MBO(マネジメント・バイアウト)の資金調達の成功確度を上げるための下記3つのポイントを解説します。

◆ MBOの資金調達成功の3つのポイント

- MBOを検討している企業の価値を把握

- 準備可能な自己資金と不足分の確認

- 専門家のアドバイスやサポートを受ける

ポイント1. MBOを検討している企業の価値を把握

MBO(マネジメント・バイアウト)の資金調達を成功させる際には、検討している記号の価値を正しく把握しておくことが重要です。

上場会社であればすでに株式市場で株価が公表されているため、比較的スムーズに把握できます。しかし、未上場企業および株式非公開の会社だった場合、会社の株式には市場価格がないことがほとんどです。

そのため客観的な適正価格の把握が難しくなるのが現実です。企業価値の算出方法には複数あります。不明点がある場合には、自己で判断せず専門家のアドバイスを受ける必要があります。

ポイント2. 準備可能な自己資金と不足分の確認

MBOのための資金が枯渇する可能性があります。資金不足の場合には、金融機関や投資ファンドからの融資や出資を受ける必要があります。

また特別目的会社(SPC)(※)を設立し、対象企業の資産や将来のキャッシュフローを判断材料として金融機関からの融資を受ける必要があることもあるでしょう。

(※)特別目的会社(SPC)とは

特定の目的のために設立される法人のこと。MBOにおいては、親会社本体から必要な資産だけを切り離し、MBO目的のために資金調達を行い、運用・返済するのが特徴。MBOにおいて、会社を譲渡される個人が資金を用意するハードルが高いため、借入をおこなう必要があります。しかし、個人で多額の借入をすることは現実的ではにため、特別目的会社を設立し、その法人の「資金調達力」「返済に対する信用」で借入してMBOを成立させる(カバーする)という効能があります。

その場合、融資を受ける額は、どれくらいの融資を受ける必要があるのか把握しておかなければいけません。

ポイント3. 専門家のアドバイスやサポートを受ける

MBO実施後の資金繰りの計画や株式取得に際しての交渉、価格の決定などは、専門家のアドバイスやサポートを受ける必要があるでしょう。

MBOの知識を深めようと思っても、数日で理解することは不可能です。

MBOを試みる場合は、失敗確率を下げるためにも必ず専門家をつけておくことをオススメします。

弊社「中小企業の融資代行プロ」では、MBO資金調達の専門家があなたの会社を支援します。手探りで資金調達をはじめると、遠回りをして時間を無駄にするだけでなく、資金調達を失敗する可能性も高くなります。

初回は無料で資金調達相談ができますので、下記からお気軽にお問い合わせください。

\ MBOの資金調達を伴走します!! /

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

中小企業の融資代行プロは「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで3,900社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「資金」も「気持ち」もグッと楽になる!! /

※【毎日 限定3名まで!!】

MBO(マネジメント・バイアウト)の方法【3つのステップで解説】

資金調達方法がわかったら、次は、具体的なMBOの進め方を理解しておきましょう。具体的には、下記がMBOを進めていく3つのステップです。

◆ MBOを進める3ステップ

- 企業価値を算出

- 新会社の設立

- MBOの資金調達

それぞれ、詳しく解説していきます。

ステップ1. 企業価値を算出する

MBOで株式を手に入れるときは、株式の価格(株価)を算出する必要があります。株価は企業価値によって導き出せるので、まずは企業価値を明らかにしていきましょう。

企業価値の出し方には、3つの方法があります。

- 純資産をもとにした「コストアプローチ」

- 株価を参考にした「マーケットアプローチ」

- 将来予想される収益を考慮した「インカムアプローチ」

上記の方法を1つもしくは複数使い、企業の価値を導き出しましょう。

ステップ2. 新会社の設立

子会社を分割するときは「会社分割」を行って子会社を独立させればいいのですが、事業の一部を独立させるときは、複雑なプロセスが必要となります。

このときは、MBOを決行する際に株式売買の受け口となる新会社を設立しなくてはいけません。新会社の設立が完了したあとは事業売買で事業を譲り受け、一連の流れは終了となります。

ステップ3. MBOのための融資・資金調達を実行する

MBOのプロセスは以上となりますが、次のステップでは、現株主から自社株を買い取るためにまとまった資金の準備が必要です。経営陣の自己資金で足りないときは、他から資金調達をすることになります。

資金調達方法としては、下記のような方法が挙げられます。

- [オススメ] 銀行融資やビジネスローンを組む

→銀行は株主にはならないため自由度は高い。しかし、借入が残る。 - 投資ファンドから協力を得る

→ファンドも株主になるため経営自由度が低い。しかし、返済義務はない。 - 日本政策金融公庫の融資制度を利用する

おすすめは、銀行融資やビジネスローンを組む方法です。ただし、それぞれの資金調達方法にはメリット・デメリットがあるため、借入金額や自社の状況に応じた最適な方法を選ぶことが大切です。

\ MBOの資金調達はプロに頼ろう! /

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

中小企業の融資代行プロは「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで3,900社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「資金」も「気持ち」もグッと楽になる!! /

※【毎日 限定3名まで!!】

MBO(マネジメント・バイアウト)の3つの成功事例

MBOの効果をイメージしやすいように、実際に行われた下記3つの成功事例を紹介します。

◆ MBOの3つの成功事例

- 株式会社U-NEXT

- 株式会社幻冬舎

- 株式会社ベネッセホールディングス

着目すべきは、それぞれの会社の「MBOをした背景」です。それぞれ詳しく解説します。

成功事例1. 株式会社U-NEXT

株式会社U-NEXTの子会社である音楽配信事業、IoTプラットフォーム事業の株式会社USENは、MBOにより株式の非公開化を実施しました。実施した背景には、主力事業である映像配信事業と通信事業で、コストに見合った利益を出せていないことが挙げられました。

そのほかの事業にかかるコストを削減し、安定的な利益を上げている音楽配信事業にコミットすることで組織の価値を高めようと考え、MBOを実行したと発表しています。

成功事例2. 株式会社幻冬舎

中堅出版社の幻冬舎は、2010年に関連会社TKホールディングスという関連会社を通し、MBOの決行を発表しました。

当時は、新しいジャンルの開拓やデジタル機器を用いた新しいカタチのビジネスが求められる過渡期でした。幻冬舎は上場を維持するコストを新しい事業に当てるため、上場廃止を決行しています。

成功事例3. 株式会社ベネッセホールディングス

「こどもチャレンジ」「進研ゼミ」といった通信教育を手掛ける(株)ベネッセホールディングスは、2024年に創業家の福武英明(取締役)等と、スウェーデン投資ファンドEQTが共同でMBOを実施しました。

MBOの背景は少数株主の意向の排除です。主力事業が縮小していく中で、「中長期の施策実行」「大胆でスピーディーな意思決定」が必要でしたが、上場をしていると少数株主の意向も重視せざるを得ませんでした。

株主が重視する「短期的な株価を上げる施策」よりも、より顧客ニーズに合致した「中長期の大胆な施策を実施できることを狙ってのMBO」の事例です。

MBO(マネジメント・バイアウト)の「4つのメリット」

本章では、以下のMBOの4つのメリットについて説明します。

◆ MBOの4つのメリット

- 自己管理による効率的なマネジメントが実現できる

- 従業員の一体感が増す

- 事業継承が円滑にできる

- 買収リスクが回避できる

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

メリット1. 自己管理による効率的なマネジメントが実現できる

MBO最大のメリットは、経営権を手にすることで組織を自己管理できるようになり、スピーディーで効率的なマネジメントが実現できる点です。株主が複数存在する事業者のように株主総会で決議を取る必要がなくなり、重要な判断も経営陣の話し合いだけで採決できるようになります。

とくに、経営が傾いているときは迅速な対応が求められることが多いです。こういったときに素早い意思決定ができることは、事業者にとって大きな強みとなります。

メリット2. 従業員の一体感が増す

MBOでは事業の一部だけが切り出されるため、組織がスリム化されます。管理層が一気に減るので、従業員と経営陣の距離が縮まるでしょう。また、雇用が継続されることがほとんどであるため、従業員の安心感を得られやすい点も大きな利点です。

従業員と経営陣が一体となって新しい企業運営に取り組めるようになり、モチベーションの向上や結束力の強化効果が期待できます。

メリット3. 買収リスクを回避できる

企業の株式を公開しているときは、TBOなどといった強引な方法でライバルや投資ファンドから買収されてしまうリスクがあります。買収されれば組織の特色が大きく変わってしまう恐れがありますし、現在の従業員のモチベーション低下などにつながってしまう危険性もあります。

こういった買収リスクから組織、ひいては従業員を守るためにMBOは非常に有効です。

メリット4. 事業継承が円滑にできる

日本では少子高齢化による後継者不足が非常に深刻で、2020年に行われた帝国データバンクの調査によれば、事業者における後継者不在率は65.1%にものぼることがわかっています。

事業継承の方法としてMBOを選ぶことで、事業者は現場をともに経験した役員や従業員に事業を受け渡すことが可能となります。

信頼できるビジネスパートナーに事業を継承できれば経営しやすいですし、従業員も安心して働き続けられるでしょう。

MBO(マネジメント・バイアウト)の「4つのデメリット」

MBOにはメリットがたくさんありますが、反対にデメリットも存在しています。具体的に考えられるデメリットは下記の4点です。

◆ MBOの4つのデメリット

- 既存株主と対立

- 売上の減少

- 買収後に債務が残る

それぞれのリスクについて詳しく説明します。

デメリット1. 既存株主と対立

MBOでは、既存のオーナーから株式を過半数以上買い取る必要があります。そのため、少なからず既存の株主から反対され、対立する可能性は残ります。

過半数に届かないレベルで株主に反対されてしまえば、MBOは成功とは言えません。株主が売却に応じてくれるよう、適正な価格で株式を購入する調整をすることが重要になります。

デメリット2. 売上の減少

売上が減少する可能性があることも、リスクのひとつです。組織から独立して事業規模が縮小されれば、当然売上は減少します。

事業を切り離したときの売上をしっかりと算出しておき、売上が減少しても資金繰りに問題が生じないかどうかをあらかじめ検討しておくことが重要です。

デメリット3. 買収後に債務が残る

MBOでは、ほとんどの場合において「融資による資金調達がセット」です。融資が無事完了してMBOが実現した後には、収益を稼いで借入を返済する必要があります。

利益率が低い事業者は、残った債務の返済に経営が圧迫されてしまう危険性もあるでしょう。実施の際は、将来的なキャッシュフローを考慮のうえ資金調達をする必要があります。

\「MBOの融資」を成功させるなら!!/

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

中小企業の融資代行プロは「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで3,900社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「資金」も「気持ち」もグッと楽になる!! /

MBO(マネジメント・バイアウト)が近年注目されている理由

近年、MBO(マネジメント・バイアウト)が注目されている理由は、会社の規模によっても大きく異なります。

大企業は、本業とシナジー効果の弱い事業を分割する動きが徐々に増え、バブル崩壊後の不景気により資金効率を向上させるためにMBOが注目されました。また、近年では外国人株主による増配の圧力が高まってきており、それを理由に上場廃止を目的にMBOを行う企業も増えているのです。

一方、中小企業では「後継者問題」、または「既存オーナーからの独立」が原因でMBOに注目を集まっています。一般的な後継者問題を解決する手段として、経営者の親族に引き継がせるか会社売却をする選択が増えMBOが増加しています。また、既存オーナーの能力不足や旧態依然のマネジメントから逃れるためにMBOが活用されることも多くなってきました。

このように、MBOを検討する理由は、その会社ごとによって背景が大きく異なるのです。

MBO(マネジメント・バイアウト)とは、経営陣が融資などの金融支援を受けて自社株・事業部門を買収し、組織から独立を図る方法のこと

そもそも、MBO(マネジメント・バイアウト)の意味について解説します。

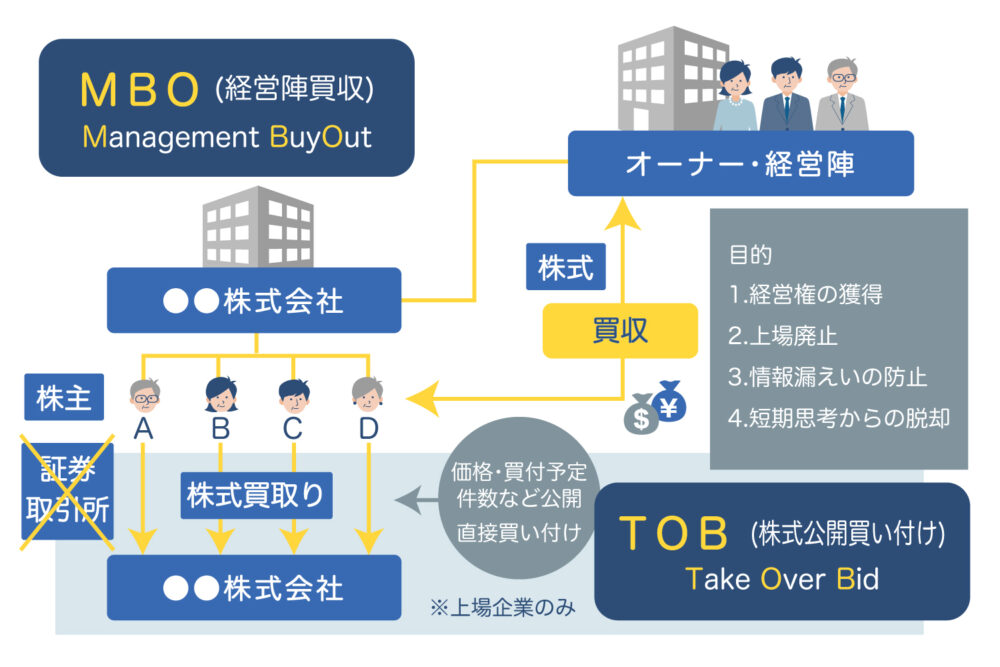

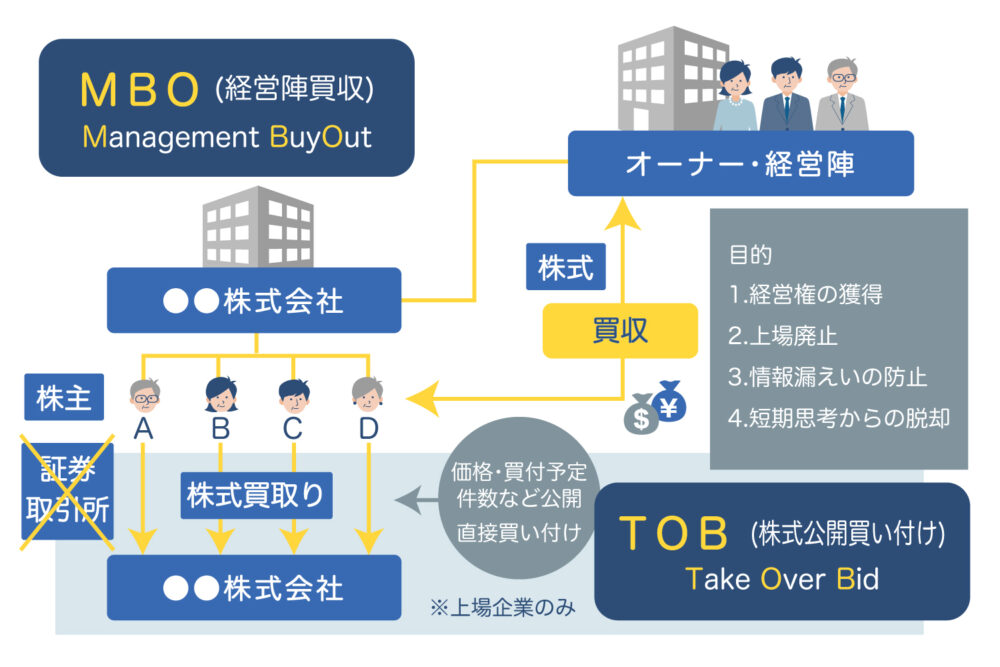

MBO(Management Buyout)とは、経営陣が融資などの金融支援を受けることで、自社の株式や事業部門を買収し、組織から独立を図る方法のことを指します。

MBOを行うことで経営権が獲得でき、オーナーや出資者からの独立を図ることができます。

その結果、上場廃止や情報漏えいの防止、自己管理による効率的なマネジメントの実現などを目指すことが可能です。

MBOは、事業拡大のみならず事業を継承するときにも利用できる経営戦略です。まずは、MBOの基本知識を身につけていきましょう。

MBOとは

MBOは日本語に直すと「経営陣買収」という意味を持っており、オーナーや会社の経営陣などが、自社の株式や事業を買収する戦略のことを意味します。

自社のすべてを買収することもあれば、特定の事業部門だけを買収することもあり、独立した経営権を獲得可能です。

ちなみに、雇われ社長が会社を買収して屋号を継承する「のれん分け」も、MBOに含まれることがあります。

なお、経営陣ではなく従業員が株式を譲り受けるときは「EBO(Employee Buyout)」と言い、経営陣と従業員が共同で株式を譲り受けるときは「MEBO(Management and Employee Buyout)」と表現します。

MBOとTOBの違い

| MBO | TOB | |

|---|---|---|

| 買取主体 | 現経営陣 | 外部の投資家 外部の経営者 |

| 対象企業 | すべての法人 | 上場企業 |

| 資金調達方法 | 自己資金 銀行融資 | 銀行融資 投資家 その他 |

| 目的 | 会社の経営安定 〃 成長 | 買収での相乗効果 買収での企業価値向上 |

MBOと似たようなM&Aの方法として、「TOB」というものがあります。TOBはTake Over Bidの略で、日本語にすると「株式公開買い付け」という意味です。

TOBは、対象となる事業者の発行済株式の価格や買付予定株数などを公開したうえで、証券取引所を通さずに株主から直接買い付ける方法です。

MBOは上場企業のみならず中小企業でも採用される方法であるのに対して、TBOは上場企業の売買にのみ採用される方法です。また、MBOとTBOは並列の関係ではない点に注意しましょう。場合によっては、TOBを使ってMBOを決行することもあります。

MBOとLBOの違い

MBOとLBOの違いは以下の通りです。

◆ MBOとLBOの違い

| MBO | LBO | |

|---|---|---|

| 買取主体 | 現経営陣 | 投資家 (主にファンド) |

| 対象企業 | すべての法人 | すべての法人 |

| 資金調達方法 | 自己資金 銀行融資 | 銀行融資 その他 |

| 目的 | 会社の経営安定 〃 成長 | 企業改革 投資利益最大化 |

| リスク | 経営陣の能力・経験に 大きく依存する | 借入返済のリスク 企業改革の失敗リスク |

LBOとは、Leveraged Buyout(負債を活用した買収)の略称で、MBOとの大きな違いは「買収する主体」と「買収目的」です。

LBOは、主には投資家が銀行などから多額の借り入れを行い、企業を買収する方法を指します。LBOの目的は、買収対象企業の改革や再建を行い、投資利益を得ることです。

MBO(マネジメント・バイアウト)の「4つの目的」

事業者は、一体どのような狙いを持ってMBOを決行するのでしょうか。MBOの目的は下記の4つです。

◆ MBOの4つの目的

- 経営権の獲得

- 上場廃止

- 情報漏えいの防止

- 短期思考からの脱却

次から、それぞれ詳しく解説していきます。

目的1. 経営権の獲得

MBOの目的は、経営権を獲得して経営体制の見直しや資金効率の向上を図ることです。株主が多いと、意見をまとめるために多くの時間を要してしまうため、経営に関する決定を下すまでに時間がかかってしまいます。

経営状態が悪化しているときは、この意思決定の遅れが組織にとって致命傷となってしまうこともあります。

MBOを行って経営権を獲得すれば迅速な意思決定が可能となり、体制の立て直しが図れます。また、事業者はMBOで獲得した資金や資源を活用して、事業改善に取り組めるでしょう。

このように経営に関わる意思決定権を握り、円滑な運用を目指すためにMBOが行われることがあります。

目的2. 上場廃止

株式公開を取りやめるときも、MBOを決行することがあります。

株式公開とは株式を上場させることを指しますが、MBOを行ってすべての自己株式を獲得すれば、上場廃止を実行することが可能です。

上場すると、資金調達が容易となったり知名度が向上したりするという利点があります。

しかし、反対に「年間上場料」という維持費を支払ったり、社会的責任が増加したり、他社からの買収や、株主の意向を気にしながら経営しなくてはいけないのがデメリットです。

メリットよりもデメリットのほうが大きいと判断したとき、MBOで上場を廃止する選択をすることができます。

目的3. 情報漏えいの防止

情報漏えいを防止するためにMBOを決行することもあります。

株式を保有している株主は「会社の保有者」であり、会社へ投資してくれる人であるため、事業者は経営状態について報告しなくてはいけません。

この際、企業秘密である情報も一緒に報告することが求められるため、株主が多いときは情報漏えいのリスクが高まってしまいます。

情報漏えいを防いで組織をリスクから守りたいときは、MBOで上場を廃止することがあるのです。

目的4. 短期思考からの脱却

目先の利益を追求する短期思考から脱却し、長期的な目線で腰を据えて経営に取り組みたいときも、MBOを決行することがあります。

株主が複数存在している事業者では、経営方針がまとまらなくなったり、短期的な利益を追求する投資家に目先の業績アップを迫られたりしてしまう可能性が高いです。

経営と所有がまとまらないときは、長期的な戦略が受け入れられず、企業成長のための施策の実施が難しくなります。

所有と経営をひとつにまとめて意思決定する権利を得ることで、短期思考から脱却して、本当に事業者にとって利益の大きい事業に投資できるようになります。

MBOの融資・資金調達で、よくある質問(Q&A)

MBOには戦略的な「融資・資金調達」が必須!ゆとりを持って準備をしておこう。

MBOとは、自社の株式や事業部門を買収し、組織から独立を図るM&Aのひとつです。経営権の獲得や事業継承、上場廃止を目的に行われることが多く、利用方法によっては事業者の経営戦略として非常に高い効果をもたらしてくれます。

ただし、MBOにはメリットだけではなくリスクが存在することも事実です。特に、MBOには多額の資金が必要になるため、銀行などの金融機関からの資金調達は必須といえます。

大切な従業員を守り、自社にとって最良の選択をするためにも、MBOの検討には慎重さが必要です。

「MBOのための資金調達を誰かに相談したい」そんな方は、経験年数20年以上のベテランが多く在籍している「中小企業の融資代行プロ」がおすすめです。初回の相談は無料です。気になる方は下記からお気軽にお問い合わせください。

\「MBOの融資」を成功させるなら!!/

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

中小企業の融資代行プロは「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで3,900社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「資金」も「気持ち」もグッと楽になる!! /

※【毎日 限定3名まで!!】

<外部参考サイト>

帝国データバンク|特別企画:全国企業「後継者不在率」動向調査(2020 年)

株式会社U-NEXT|連結子会社による株式会社USEN株式に対する公開買付けの開始及び経営統合に関する基本合意書締結に関するお知らせ

日本経済新聞|幻冬舎が60億円でMBO 経営と資本一体化で出版不況生き残り