設備資金融資とは、事業運営に必要な機械・建物の購入、その改修のための融資のことを指します。設備資金向けの融資を受けたい経営者の方は、以下のようなお悩み・疑問をお持ちなのではないでしょうか?

古い機械で効率が悪く、壊れないかヒヤヒヤしてる。新しく設備投資したいが、銀行や公庫の融資は通るのだろうか?

設備資金と運転資金の違いは何?

設備資金の融資は手続きが面倒で、どこから手を付けていいのか…。必要書類や審査のコツを知りたい。

設備の新規購入や増設、改修を考えているなら、設備資金の融資に精通していることは、事業に大きなインパクトを残します。融資コンサルを本業とする筆者の経験上、設備資金の融資をうまく活用できている会社は、長期的な事業基盤が整っている傾向があり、「会社の生存確率が高い」と強く感じています。

結論、筆者が考える設備資金融資の審査を通りやすくするためのコツは以下の通りです。

◆設備資金融資の「審査のコツ」

- コツ1. 具体的で根拠のある数値で融資額の妥当性を示す

- コツ2. 不動産物件の場合は仮押さえを検討する

- コツ3. 返済計画・事業計画をきちんと立てる

- コツ4. 業績が良いときに設備資金を申込む

- コツ5. 設備資金の融資に詳しい専門家に相談する

筆者は「融資代行プロ」という成果報酬型の「融資コンサル」サービスで、これまで多くの設備資金融資をご支援をしてきました。

- 資金調達・財務コンサル会社の経営者

1.融資コンサル|融資代行プロ

2.財務コンサル|御社の財務責任者

3.社外CFOサービス|御社の社外CFO

4.事業計画書の作成代行サービス - 経営コンサル会社の経営者

新規事業コンサル|(株)Pro-D-use - その他、エクイティ支援実績なども多数

これまでの支援実績

創業前後の個人/法人〜中堅企業

調達額「200万円」〜「9.5億円」

多業界の資金調達 / 財務コンサル実績

本記事では、融資のプロである筆者が、以下の内容を解説します。融資の現場で培ったリアルで濃い内容なので、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。

- 業種に応じた設備資金の活用例

- 設備資金と運転資金の違い

- 設備資金の融資審査に必要な資料

- 設備資金融資で注意すべきポイント

- 設備資金融資の審査を成功させるコツ

設備資金融資を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

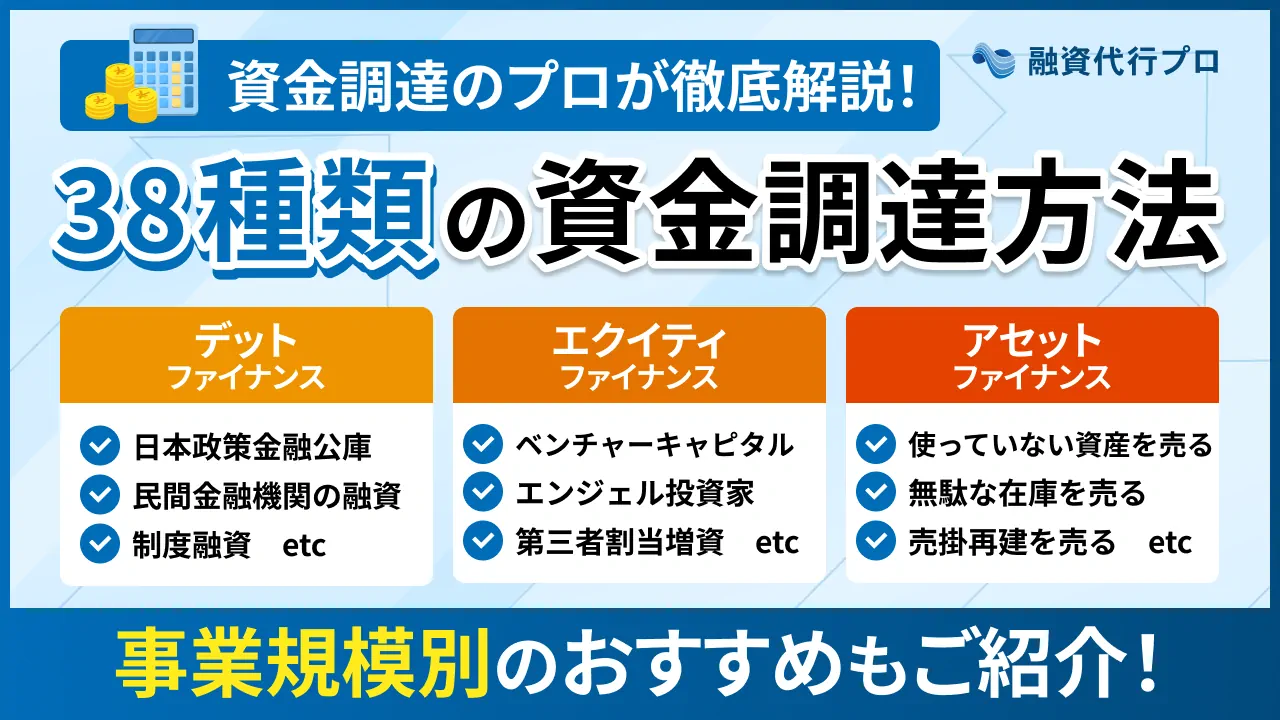

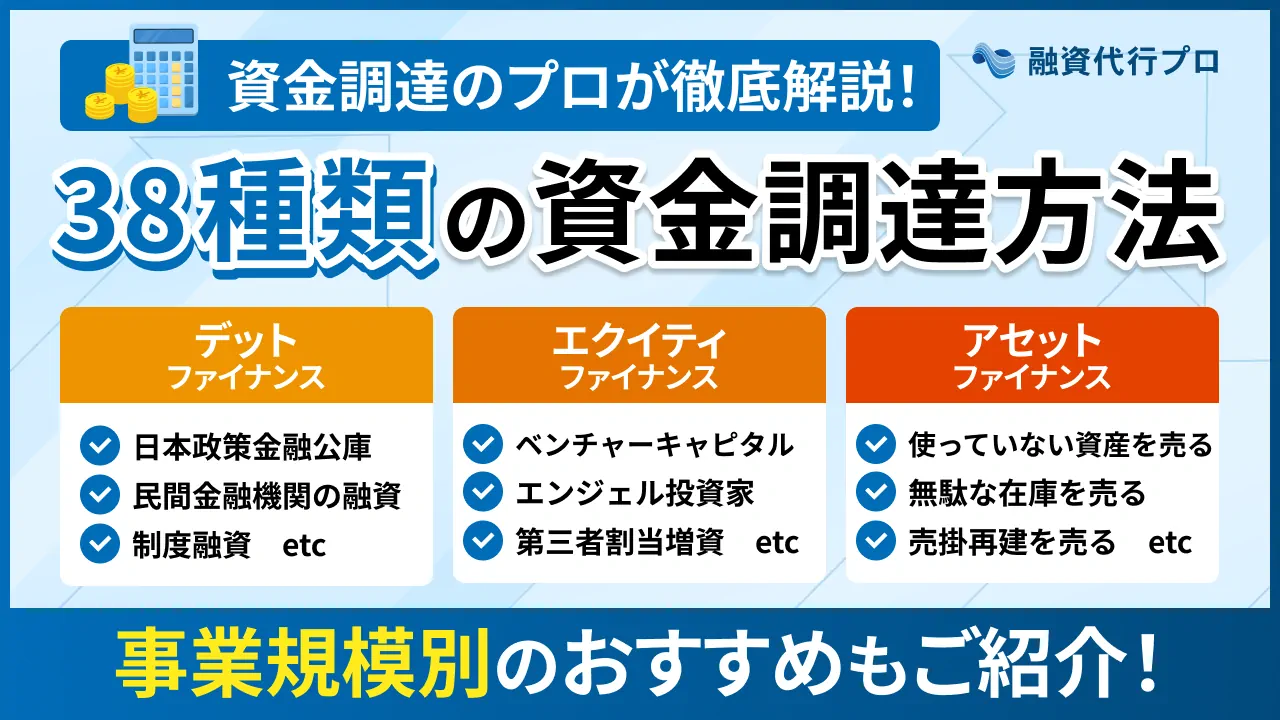

なお、豊富にある資金調達方法について、「38種類の資金調達方法」として以下の記事で網羅的に紹介しています。各調達方法のメリット・デメリットや、赤字でも資金調達する方法など詳しく解説していますので、あわせてチェックしてください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,500社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「設備資金の融資」を成功させるなら/

※【毎日 限定5名まで!!】

設備資金とは、事業運営に必要な機械や設備の購入・更新・修繕に充てる資金のこと

設備資金とは、企業が事業運営に必要な機械や設備を購入、更新、または改善するために必要な一時的な資金のことです。設備の購入には自己資金の投入やリース契約、金融機関から融資を受けるなどがあります。

なお、金融機関からの「設備資金の融資」には、日本政策金融公庫・商工中金などの政府系金融機関、またはメガバンク・地方銀行・信用金庫などの民間金融機関が借入先の候補になります。

また、設備資金の主な具体例は以下のとおりです。

◆設備資金の具体例

- 土地・建物の購入や増改築

- 建物の賃借に係る敷金・保証金・権利金

- 店舗内装

- 機械・車両・パソコン・電話・机

- ソフトウェア・ホームページ開設費

金額が比較的高額なものが多く、長期にわたって使用する前提のものが対象になります。

業種ごとの設備資金例

設備資金は、業種によって必要となる設備や内容が異なります。業種ごとの主な設備資金例は、次のとおりです。

◆業種ごとの主な設備資金例

| 業種 | 設備資金の例 |

|---|---|

| 製造業 | 工場の建設費用 購入費用製造ラインを構成する各種生産設備(機械、ロボットなど)の購入費 検査機器、品質管理機器の購入費 原材料倉庫、製品倉庫の建設費用または購入費用 研究開発用設備の購入費 専用ソフトウェア(CAD/CAM、生産管理システムなど)の導入費 |

| 運輸・物流業 | 倉庫や物流センターの建設費用または購入費用 フォークリフト、コンベアシステムなどの搬送機器の購入費 運行管理システム、倉庫管理システム(WMS)の導入費 荷捌き場の整備費用 |

| 宿泊業 | ホテル・旅館の建物の建設費用または購入費用 客室の家具、家電、備品の購入費 厨房設備、ランドリー設備の購入費 ロビー、レストラン、宴会場などの内装・改修費用 予約管理システム、顧客管理システムの導入費 |

| 飲食業 | 店舗の敷金・保証金 店舗の内装工事費 冷蔵庫やオーブン、客席の机・椅子など備品購入費Webサイト作成費用 |

| 建設業 | 事務所の敷金・保証金 事務所の内装工事費 トラックや重機など車両購入費 電話機、複合機、机、椅子、PC等の什器や備品の購入費 |

| 医院・クリニック | 医院やクリニックの敷金・保証金 医院やクリニックの内装工事費 治療用の機械や手術台等の購入費 電話機、複合機、机、椅子、PC等の什器や備品の購入費 Webサイト作成費用 |

| 学習塾専門学校 | 校舎や教室の内装・改修費用 授業で使用する備品(ホワイトボード、プロジェクター、音響設備など)の購入費 実習用の設備や機器の購入費(専門学校の場合) 教育用ソフトウェア、eラーニングシステムの導入費 図書、教材の購入費(長期的に使用するもの) |

| 美容業 | 店舗の敷金・保証金 店舗の内装工事費 シャンプー台や鏡、施術用の机・椅子など備品購入費 Webサイト作成費用 |

| 小売業 | 店舗の建設費用または購入費用 商品陳列什器(棚、ハンガーラックなど)の購入費 レジシステム(POSシステム)の導入費 照明設備、空調設備の設置費用防犯カメラ、セキュリティシステムの導入費 店舗看板の設置費用 |

| システム開発業 | オフィスの敷金・保証金 オフィスの内装工事費 電話機、複合機、机、椅子、PC等の什器や備品の購入費 ソフトウェアの導入費 Webサイト作成費用 |

| その他サービス業(例:コンサルティング業、デザイン業など) | オフィスの内装工事費(よりデザイン性が求められる場合など) 高性能なコンピュータ、専門ソフトウェアの購入費(デザイン、映像編集など) サーバー機器、ネットワーク機器の購入・設置費用 会議室の設備(モニター、音響など)の購入費 |

設備資金は業種特有のニーズに合わせて活用されるものです。例えば、飲食業では厨房設備が売上直結する重要投資となり、最新のオーブンやコンロは調理効率と品質向上に貢献します。美容業ではカット技術だけでなく、快適な空間づくりのための照明やインテリアへの投資が顧客満足度を高めます。

いずれの業種においても、設備資金は事業にとって必要不可欠な「モノ」が対象となります。自社が上記の業種に当てはまらない場合でも、事業運営に不可欠なものがあると判断した際は、設備資金融資のリストに加えましょう。

「これは設備資金に該当するのかな…」そんな不安をお持ちの経営者の方は、成果報酬型の融資コンサルティングサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。

「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、成果報酬1%~で戦略的な「設備資金の融資」を徹底的にサポートします。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,500社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「設備資金の融資」を成功させるなら/

※【毎日 限定5名まで!!】

日本政策金融公庫から設備資金を借り入れる際の融資条件

日本政策金融公庫から設備資金を借り入れる際に活用できる融資制度は、主に以下の2つです。

▼日本政策金融公庫から設備資金を借り入れる際に活用できる融資制度

「一般貸付」は、幅広い業種の中小企業が利用できる制度で、「新規開業・スタートアップ支援資金」は、創業者向けの制度となっています。

限度額や金利など、融資条件の違いを下記にまとめました。

▼「一般貸付」と「新規開業・スタートアップ支援資金」の違い

| 一般貸付 | 新規開業・スタートアップ支援資金 | |

|---|---|---|

| 利用対象者 | ほとんどの業種の中小企業の方 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 |

| 融資限度額 | 4,800万円 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

| 金利 | ・有担保:2.0〜4.1% ・無担保:2.9〜4.5% ※2025年12月1日時点の情報 | ・有担保:2.0〜4.1% ・無担保:2.9〜4.5% ※2025年12月1日時点の情報 |

| 返済期間 | 10年以内(うち据置期間2年以内) | 20年以内(うち据置期間5年以内) |

上記からわかる通り、いずれの場合も数千万円規模の設備資金について融資を受けられます。元本の返済を猶予できる「据置期間」もあるため、融資直後の資金繰りが不安定になりやすい時期も、無理なく返済を続けられるでしょう。

また、「新規開業・スタートアップ支援資金」では、一定の要件に該当する場合、通常よりも低い利率で融資を受けられる「特別利率」が適用されます。

原則「無担保・無保証人」で、一般貸付よりも多くの資金を確保できるため、創業期の企業は積極的に活用しましょう。

なお、「日本政策金融公庫の融資を攻略するコツ」や「新規開業・スタートアップ支援資金の特徴」を詳しく知りたい方は、以下記事も併せてチェックしてみてください。

設備資金と運転資金の4つの違い

例えば、運輸会社をイメージした際の設備資金と運転資金の違いは、以下のとおりです。

◆運輸会社を例とした「設備資金」と「運転資金」の違い

| 設備資金の例 | 運転資金の例 |

|---|---|

| 事業用車両の購入費用 トラック、バン、トレーラーなど、運送事業の根幹となる車両自体の購入費です。 車庫や営業所の敷金・保証金 車両を保管する場所や、事務所を借りる場合の初期費用です。 車庫や営業所の内装・改修工事費用 事業に必要な事務所スペースや、簡単な整備ができるスペースなどの工事費用です。 車両整備用設備の購入費用 ジャッキ、工具、簡単な診断機器など、日常的な車両メンテナンスに必要な設備の購入費です。 運行管理システム・配車システムの導入費用 効率的な運行計画や車両管理を行うためのソフトウェア導入費です。 事務所で使用する什器・備品の購入費用 机、椅子、パソコン、プリンター、電話機など、事務作業に必要なものです。 | 人件費 ドライバーや配車担当者、事務員など、従業員に支払う毎月の給与や賃金です。 燃料費 車両を運行するために必要なガソリンや軽油などの購入費用です。 車両の維持管理費 定期的な点検費用、オイル交換、タイヤ交換、修理費用など、車両を安全に運行するための継続的な費用です。 保険料 自動車保険、貨物保険など、運送事業を行う上で必要な各種保険の支払い費用です。 高速道路料金・有料道路料金 荷物を運ぶ際に利用する道路の料金です。 税金・公租公課 自動車税、重量税、事業税など、車両や事業にかかる税金です。 車庫や営業所の賃料・共益費 事務所や車庫を借りている場合の毎月の支払い費用です。 通信費 事務所や車両間の連絡に必要な電話代、インターネット費用などです。 水道光熱費 事務所の電気、ガス、水道の利用料です。 |

前提として、設備資金と運転資金は別モノです。事業に必要な資金は、設備資金に加えて、運転資金の大きく2つに分けられます。運転資金とは、設備資金以外の使い道で、会社が事業を続けていくために必要となる資金のことです。実態として何に使われるか不明になりがちな運転資金と比べ、モノがある設備資金は、(適正な使い道であれば)金融機関が審査しやすく、通りやすい傾向にあります。

また、設備資金と運転資金の融資には、以下の4つの明確な違いがあります。

- 違い1. 資金使途

- 違い2. 返済期間

- 違い3. 審査時の提出資料

- 違い4. 返済原資(財源)

それぞれの違いについて、詳しく解説します。

違い1. 資金使途

設備資金と運転資金は、資金使途が大きく異なります。

設備資金は、企業が事業活動を行うために必要な資産や設備を購入、改修、更新するために使われることが主な資金使途です。設備資金の資金使途に関する具体例は、次のとおりです。

◆設備資金の資金使途の具体例

- 機械、車両、店舗の内装工事費用

- 本社ビルの建築

- 事務所や工場の敷金・保証金 等

設備資金の資金使途は、企業の収益能力を長期にわたってサポートするためのものであり、支払いは一時的です。設備資金で購入したものは、貸借対照表(B/S)に「資産」として計上されます。

運転資金の資金使途に関する具体例は、次のとおりです。

◆運転資金の資金使途の具体例

- 原材料や商品の購入

- 従業員の給与支払い

- 外注費 等

運転資金の資金使途は、企業の日常的な運営活動を支えるために、必要な資金として用いられます。流動性が高く、企業の日々の活動を円滑に行うため、すぐに使われる特徴があります。そのため、運転資金に関して使われるものは、損益計算書(P/L)に「費用」として計上されます。

違い2. 返済期間

設備資金と運転資金は、返済期間の長さにも違いがあり、設備資金のほうが借入金額が多く、返済期間も長くなる傾向が強いのが特徴です。

設備資金と運転資金の返済期間の主な違いは、次のとおりです。

◆設備資金と運転資金の返済期間

| 項目 | 返済期間 |

|---|---|

| 設備資金 | 10~20年程度 |

| 運転資金 | 3~7年程度 |

設備資金は、企業の基盤を強化を目的に使われるため、長期間にわたって収益を生み出す能力を向上させることを考慮しているため、返済期間が長めに設定されています。一方、運転資金は、企業の短期間の運営に関連する資金ニーズを満たすために用いられるため、返済期間が短めに設定されます。

返済期間の具体例として、日本政策金融公庫の「一般貸付」「新規開業資金」の返済期間をご参照ください。

◆日本政策金融公庫の「一般貸付」と「新規開業資金」の返済期間

| 項目 | 返済期間 |

|---|---|

| 一般貸付 | 設備資金10年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金5年以内(うち据置期間1年以内) |

| 新規開業資金 | 設備資金20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金10年以内(うち据置期間5年以内) |

上記の通り、設備資金の方が返済期間が長く設定されていることがお分かりいただけると思います。

違い3. 審査時の提出資料

設備資金と運転資金は、融資審査時の提出資料も異なります。

◆設備資金と運転資金の審査時に必要な提出書類

| 項目 | 提出書類 |

|---|---|

| 設備資金 | 運転資金の融資審査の必要書類 投資する具体的な設備・機械の見積書 |

| 運転資金 | 財務諸表 事業計画書 等 |

設備資金の融資では、企業が投資する機械・車両などの見積書など、金額を確認できる書類の提出を求められます。見積書の提出が求められるのは、機械や車両などの設備が確実に購入に使われるのかをチェックするためです。また、設備購入後には、領収書の提出が必要です。

ちなみに、日本政策金融公庫以外の多くの金融機関では、設備購入後の設備資金の融資は受けられませんので注意しましょう。

なお、融資相談の段階は仮のものでも問題ありませんが、最終的な融資実行までには正式なものが求められることは念頭に置いて準備しておきましょう。

違い4. 返済原資(財源)

設備資金と運転資金は、返済原資(財源)についても大きな違いがあります。

◆設備資金と運転資金の返済原資(財源)

| 項目 | 返済原資(財源) |

|---|---|

| 設備資金 | 税引後の利益 減価償却費 等 |

| 運転資金 | 売上金の回収 |

設備資金は、機械や店舗など有形固定資産を取得するための資金であり、長期間にわたって事業の収益・利益を確保することが目的であるため、事業活動によって生み出された、「税引後当期利益+減価償却費」が返済原資となります。

一方運転資金は、売上代金が回収されるまでの間、資金繰りをつなぐために使われる資金のため、売上金が返済原資になります。

「設備資金の融資」に不安をお持ちの経営者の方は、成果報酬型の融資コンサルティングサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。

「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、成果報酬1%~で戦略的な「設備資金の融資」を徹底的にサポートします。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,500社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「設備資金の融資」を成功させるなら/

※【毎日 限定5名まで!!】

設備資金の融資審査に必要な6つの資料

金融機関は、融資審査の一環で「資金使途」や「投資対効果」の確認をするため、以下の資料の提出を求めることが一般的です。

◆設備資金投資の融資審査に必要な書類

| 必要書類 | 概要 |

|---|---|

| 借入申込書 | 申込者の基本情報や融資希望額、資金の使途などを記載する |

| 見積書 | 購入予定の設備や建物の見積書で、借入金額の妥当性を確認する |

| 決算書(法人) | 企業の経営成績や財務状況を把握するための重要な資料で、貸借対照表や損益計算書などが含まれる |

| 確定申告書(個人) | 収入や経費の状況が確認され、融資の返済能力が評価される |

| 設備投資効果計画書 | 設備投資により、どの程度売上や利益が増えるのかを確認する |

| 資金繰り表 | 今後の収支予定を示し、返済能力を判断するために提出する |

上記の書類に加えて、初めて金融機関に申し込む場合は次の書類も必要となります。

◆新規申込時の設備資金投資の融資審査に必要な書類

| 必要書類 | 概要 |

|---|---|

| 履歴事項全部証明書 | 会社の基本情報やこれまでの変更履歴など、法務局に登記されている会社情報がすべて記載された公的な証明書 |

| 法人印鑑証明書 | 法人が使用する印鑑(実印)が正式に登録されていることを証明する書類 |

| 定款 | 会社を設立する際に必要な基本的なルールや規則をまとめた文書 |

| 経営者の本人確認書 | 免許証 パスポート等 |

| 許認可証 | 設許認可が必要な事業の場合 |

設備資金融資の審査をスムーズに進めるためにも、抜け漏れなく用意しましょう。なお、「決算書の作り方」について詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になりますので、必ずチェックしてください。

設備資金の融資を受ける「4つのメリット」

設備資金の融資を受けるメリットは、以下の4つです。

- メリット1. 融資限度額が大きい

- メリット2. 返済期間が長い

- メリット3. 金利が低い

- メリット4. 審査が通りやすい

多額の資金が必要になるからこそ、より有利な条件で融資を受けられます。

メリット1. 融資限度額が大きい

設備資金の融資を受ける大きなメリットは、融資限度額が大きいことです。

設備資金は「機械設備の購入」「自社ビルや工場の建設」など、多額の費用がかかる傾向にあります。そのため、日常的に発生する資金需要を満たす運転資金よりも、融資限度額が高めに設定されるのです。

実際、日本政策金融公庫の融資制度においても、運転資金より設備資金の限度額が高いとわかります。

▼日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の融資限度額

- 設備資金:7,200万円

- 運転資金:4,800万円

融資限度額が大きいと、事業に必要な機械設備や車両をまとめて導入しやすくなり、将来に向けた成長戦略を一気に進められる点がメリットです。

融資を活用して大規模な設備投資を行えば、生産性向上や業務効率化にもつながり、売上や利益の拡大を狙いやすくなるでしょう。

メリット2. 返済期間が長い

設備資金の融資は、運転資金に比べて返済期間が長く設定される点もメリットです。

機械設備や建物、車両などの資産は導入後すぐに価値が失われるものではなく、数年〜十数年にわたって収益を生み出すことが期待されます。金融機関としても、耐用年数や使用期間に合わせて返済計画を組むのが合理的だと考えるため、10〜20年程度の返済期間が設定されやすいのです。

例として、日本政策金融公庫が実施している「一般貸付」「新規開業・スタートアップ支援資金」の返済期間を、それぞれ下記にまとめました。

▼日本政策金融公庫「一般貸付」「新規開業・スタートアップ支援資金」の融資限度額

| 一般貸付 | 新規開業・スタートアップ支援資金 | |

|---|---|---|

| 設備資金 | 10年以内(うち据置期間2年以内) | 20年以内(うち据置期間5年以内) |

| 運転資金 | 5年以内(うち据置期間1年以内 | 10年以内(うち据置期間5年以内) |

参考:新規開業・スタートアップ支援資金|日本政策金融公庫

返済期間を長めに設定できると、毎月のコスト負担が軽減されるため、資金繰りに余裕を持って返済を続けられます。

手元資金に余裕が生まれることで、追加の運転資金や成長投資に資金を回しやすくなるのも嬉しいポイントです。

メリット3. 金利が低い

設備資金の融資は金利が低い傾向にあるため、多額の資金を調達しても、無理のないペースで返済できます。

設備資金は、「事業で長期間使用する資産の取得」を目的とした資金であるため、運転資金に比べて明確な資金使途や効果を提示できる点が特徴です。また、融資を受けて取得する資産を担保に設定すれば、金融機関の貸し倒れリスクを大幅に軽減できます。

これにより、金融機関から「資金を回収できる可能性が高い」と判断されやすくなるため、結果として低金利での融資を受けられるのです。

金利が低いと、多額の融資を受けてもトータルの返済コストを抑えることができ、資金繰りに余裕が生まれやすくなります。利息負担が軽減されれば、余剰資金を人材採用や追加投資に充てられるため、安定的な事業成長を実現できるでしょう。

メリット4. 審査が通りやすい

設備資金の融資は、「明確な資金使途」「長期的な効果が見込める」「担保として設定可能」などの特徴から、審査に通りやすい点も大きなメリットです。

妥当性の高い資金使途を提示し、どのように事業成長と結びつくのかを説明する必要はありますが、運転資金に比べて前向きに融資を検討してもらえる可能性があります。

審査のハードルが比較的低いと、必要なタイミングでまとまった資金を確保しやすくなり、事業計画どおりに設備投資を進められるでしょう。

また、設備資金の融資を通じて返済実績を積んでおけば、金融機関からの信頼性が高まり、運転資金の融資も受けやすくなるかもしれません。

このように、単なる資金調達だけでなく、金融機関との長期的な関係構築にも活かせる点は、審査が通りやすい融資ならではの大きな魅力です。

「設備資金融資」の4つの注意点

設備資金融資を申請するにあたって、以下のようないくつかの注意点も押さえておきましょう。

- 注意点1. 事業に関連しないものは融資の対象外

- 注意点2. 資金使途の変更・金額変更は原則NG

- 注意点3. 不動産物件の購入には担保が必要

- 注意点4. 設備資金の融資を受けたら、すぐに設備購入をする

それぞれの注意点について、詳しく解説します。

注意点1. 事業に関連しないものは融資の対象外

設備資金の融資は、事業に使用する設備購入が融資対象になります。設備資金目的で借りた融資を、例えば運転資金で使用した場合は「資金使途違反」となり重いペナルティが課せられます。設備資金の融資を受けた際は、事業に関連のあるものに利用しなければなりません。

例えば次のような使い方は対象外になります。

◆設備資金投資の対象外となる費用

- 私生活で使う乗用車

- 店舗付き住宅の住宅部分

- 法人設立にあたって必要な資本金

- 増資のための出資

上記に該当する使い方をすると、資金使途違反により、今後融資が受けられなくなるリスクがあります。

注意点2. 資金使途の変更・金額変更は原則NG

設備資金の融資は原則、資金使途や金額の変更ができません。

資金使途や金額の変更ができないのは、申請時に提出された事業計画や投資計画に基づいてリスクを評価し、融資の有無を決定しているからです。あらかじめ決定していた使い道から外れたお金の使い方をしたことが金融機関に分かってしまうと、今後の追加融資はおろか、一括返済を求められるリスクがあります。

悪質と見なされたときは、訴訟を求められる場合もあるため、決められた資金使途で運用しなければいけません。運転資金も必要な場合は、設備資金とは別に、運転資金用の融資を受けるようにしましょう。

万が一資金使途や金額の変更が必要になった場合は、速やかに借入先の金融機関に相談しましょう。金融機関によっては、変更が認められる場合があるため、確認しておいて損はありません。

なお、基本的には設備購入した際の領収書の提出が求められるため、正しい使い方をしていることが証明できるように、領収書も処分せず管理しておきましょう。

注意点3. 不動産物件の購入には担保が必要

土地や建物などの不動産物件の購入により融資を受ける場合は、原則借入先の金融機関から、購入した不動産物件を担保として求められます。

金融機関側が購入した不動産物件を担保に求めるのは、貸し倒れにより回収不能リスクを軽減するためです。なかには、無担保・無保証で融資を受けられる場合もありますが、基本的には土地や建物などの不動産物件を担保に求められる場合が多く、借りる際は担保が必要だと考えておく方が無難です。

注意点4. 設備資金の融資を受けたら、すぐに設備購入をする

設備資金融資は、申し込み時に提出した見積書や計画書などに基づき貸付けが実施されるため、融資を受けたらすぐに設備購入が必要となります。設備購入が遅れると、金融機関から使途違反を疑われたり、契約違反と見なされたりするリスクが生じます。

明確な基準は設けられていないものの、設備購入の推奨期間は3ヵ月以内です。例えば、日本政策金融公庫の「設備資金ご利用の場合の留意事項」には、条件を満たさなかった場合に、全額または一部を返済しなければならない旨が記載されています。

◆日本政策金融公庫の「設備資金ご利用の場合の留意事項」

第2条

(期限の利益の喪失)

‣ 第1項では、公庫からの通知又は催告がなくても当然に期限の利益を喪失し、借入金の全額を直ちにご 返済いただくこと、第2項では、公庫の請求によって期限の利益を喪失し、借入金の全額又は一部を直ちにご返済いただくことを定めています。

‣ 特に設備資金のお支払(3カ月以内)や支払証拠書類の提出(6カ月以内)が確認できなかった場合、定めた使途以外に借入金を使用した場合、公庫の承諾を受けることなく融資対象物件を売却した場合又は 特別貸付の適用条件を満たさないことが判明した場合等においても、ご融資の全額または一部をご返済 いただきますので、ご留意ください。

多くの金融機関では、3ヵ月以上設備購入を実施しなかった場合、一括請求を求められることがあります。金融機関から「設備資金を運転資金に使っているのでは」と疑われないためにも、速やかに設備購入を行いましょう。

「設備資金の融資」に不安をお持ちの経営者の方は、成果報酬型の融資コンサルティングサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。

「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、成果報酬1%~で戦略的な「設備資金の融資」を徹底的にサポートします。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,500社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「設備資金の融資」を成功させるなら/

※【毎日 限定5名まで!!】

「設備資金融資」の5つのコツ

設備資金融資を成功させるためには、以下のコツを押さえておく必要があります。

- コツ1. 具体的で根拠のある数値で融資額の妥当性を示す

- コツ2. 不動産物件の場合は仮押さえを検討する

- コツ3. 返済計画・事業計画をきちんと立てる

- コツ4. 業績が良いときに設備資金を申込む

- コツ5. 設備資金の融資に強いコンサルタントに相談する

それぞれのコツを確認して、融資を受けられる確率を高めましょう。

なお、「銀行の融資審査の通過率を上げるコツ」について詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になりますので、必ずチェックしてください。

コツ1. 具体的で根拠のある数値で融資額の妥当性を示す

金融機関から設備資金融資を受ける際は、「設備投資効果計画書」や「収益返済計画」を提出して、融資額の妥当性を示さなければなりません。

金融機関は融資することにより、融資を行う際に融資額に対して、どの程度利益が生まれるのかを把握したいと考えています。そのため経営者は、「融資を受けて設備に投資すると売上や利益が〇〇円確保できるため、返済に支障が出ない」といった、具体的な根拠を説明できる準備をしておかなければなりません。

主観的な意見だけではなく、過去のデータや市場調査の結果などを示して説明できるようにしましょう。

コツ2. 不動産物件の場合は仮押さえを検討する

仮押さえをしないまま設備融資を受けてしまうと、狙っていた物件が先に契約されてしまうリスクがあります。そのため、設備投資の対象物が土地や建物などの不動産物件に該当する場合は、仮押さえをしておくと、狙った物件を取得できる可能性が高まります。

物件を仮押さえする際は、「手付金」が必要となる場合があり、売買価格の5〜10%と高額になることもあるため、事前にある程度資金を用意しておく必要があります。また、仮押さえの段階で「本契約」を結んでしまうと、融資審査に通らなかった際に、違約金がかかるリスクがあることに注意が必要です。

借りたい物件がある場合は、不動産屋にあらかじめ金融機関から融資を受ける旨を伝えたうえで、仮押さえの手続きを行いましょう。

コツ3. 返済計画・事業計画をきちんと立てる

金融機関から融資を受ける場合は、「売上に対してどの程度利益が見込めるか」や「返済額に対する利益が確保できるか」など、返済計画と事業計画を立てることが重要です。返済計画や事業計画を立てることは、金融機関から融資を受ける際にも重要な事項であるとともに、事業を成長させるためにも必須条件になります。

融資を受けるためだけに、無理のある返済計画や事業計画を立ててしまうと、自社が債務超過や倒産に追い込まれてしまうリスクが生じます。返済計画や事業計画は、自社の事業成長やリターンをが見込めるかを意識しながら作成しましょう。

コツ4. 業績が良いときに設備資金を申込む

金融機関は保守的な判断をする組織であることから、業績が良いときに設備資金の融資を申し込むのが得策です。業績が悪くなった場合は、業績が良いときよりも融資を受けられる確率が低くなり、審査に落ちるリスクがあります。

金融機関は、「もし設備資金が失敗しても、本業の利益で返せるのか?」といったシミュレーションをしています。貸し倒れリスクが疑われると、融資を受けられなくなる可能性が高まるため、本業の利益でも設備資金の融資金額をカバーできる体制を整える必要があります。

また、決算書は過去3年分までさかのぼって確認されるため、過去3年の利益が設備資金の返済額を賄えるかを、算定しておくのがベストです。

コツ5. 設備資金の融資に強いコンサルタントに相談する

金融機関からの設備資金融資を成功させるためには、設備資金の融資に強いコンサルタントに相談することも有効です。

融資コンサルタントは、多くの経営者の設備資金融資に関する相談に乗った経験があるうえに、実際に融資を成功させた実績があります。融資を成功に導いた事例をもとにアドバイス・支援を受けられるため、融資確率がグッと高まります。

「設備資金の融資」に不安をお持ちの経営者の方は、成果報酬型の融資コンサルティングサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。

「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、成果報酬1%~で戦略的な「設備資金の融資」を徹底的にサポートします。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,500社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「設備資金の融資」を成功させるなら/

※【毎日 限定5名まで!!】

「設備資金の融資」に関してよくある質問

設備資金の融資に関連して、筆者が実際に現場でよくいただく質問を以下にまとめました。設備資金の融資を検討している方や審査に不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

「設備資金融資」のポイントやコツをおさえて融資を成功させよう!

設備資金は、企業が事業活動を行うために必要な、物理的な資産や機械、建物、車両、IT機器、備品などの設備の購入、改修、更新に充てるための資金です。企業の事業基盤を整えるために極めて重要な資金であり、その融資を受けられるかどうかは企業の大きな課題となるでしょう。

結論、筆者が考える設備資金融資の審査を通りやすくするためのコツは以下の通りです。

◆設備資金融資の審査のコツ

- コツ1. 具体的で根拠のある数値で融資額の妥当性を示す

- コツ2. 不動産物件の場合は仮押さえを検討する

- コツ3. 返済計画・事業計画をきちんと立てる

- コツ4. 業績が良いときに設備資金を申込む

- コツ5. 設備資金の融資に詳しい専門家に相談する

設備資金融資は、利用する融資制度や事業内容、事業実績などにより融資条件が異なりますが、本記事で紹介した設備資金融資を成功に導くポイント・コツを把握しておけば、融資を受けられる確率が高まります。

本記事はここまでになりますが、融資の現場で培ったリアルで濃い内容なので、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。

設備資金融資に不安を感じている場合は、成果報酬型の融資コンサルティングサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、成果報酬1%~で戦略的な「設備資金の融資」を徹底的にサポートします。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,500社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「設備資金の融資」を成功させるなら/

※【毎日 限定5名まで!!】

_20250924.png)