デイサービス開業で使える融資制度は、「資金使途」や「自社の財務状況」に照らし合わせて適切なものを選ぶことで、スムーズな開業資金の準備を進めることができます。

デイサービスの開業で融資の活用を検討している方は、以下のようなお悩み・疑問をお持ちではないでしょうか?

「デイサービスの開業資金に融資を使いたいが、どの金融機関で借りられるのかわからない」

「融資を受けるのは初めてで不安…。どんな手続きが必要なのかな?」

「なんとしても融資を成功させたい!融資審査のコツやポイントを押さえておきたい」

結論、デイサービスの事業者が利用できる融資制度は、以下の5つです。

※「開業前後」「開業して数年後」のどちらでも活用できます。

デイサービス事業者が利用できる融資制度5選

- 方法1. 福祉医療機構(WAM)

- 方法2. 日本政策金融公庫

- 方法3. 地方自治体(制度融資)

- 方法4. 地方銀行

- 方法5. 信用金庫

「金融機関の融資審査に落ちた」「よりスピーディに資金調達したい」という方は、以下の方法も検討しましょう。

デイサービス事業者向け「融資以外の資金調達方法」2選

- 方法1. 補助金・助成金

- 方法2. ビジネスローン

融資のご支援を本業とする筆者の経験上、デイサービスは、利用者を受け入れる専用の施設を用意しなければならないため、1,000万円を超える多額の開業資金が必要なことが多い業種です。5つの融資制度や2つの資金調達方法で資金調達できれば、利用者に適切なサービスを提供するための準備が着実に整い、安心して事業を始められます。

筆者は「融資代行プロ」という成果報酬型の「融資コンサル」サービスで、これまで多くの会社のデイサービス事業者の融資をご支援してきました。

- 資金調達・財務コンサル会社の経営者

1.融資コンサル|融資代行プロ

2.財務コンサル|御社の財務責任者

3.社外CFOサービス|御社の社外CFO

4.事業計画書の作成代行サービス - 経営コンサル会社の経営者

新規事業コンサル|(株)Pro-D-use - その他、エクイティ支援実績なども多数

これまでの支援実績

創業前後の個人/法人〜中堅企業

調達額「200万円」〜「9.5億円」

多業界の資金調達 / 財務コンサル実績

本記事では、融資のプロである筆者が、「デイサービス事業者(の開業時に)利用できる融資制度」や「デイサービスの開業を成功させるコツ」等、以下の内容を丁寧に解説します。融資の現場で培ったリアルで濃い内容なので、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。

- デイサービスの開業時に利用できる融資制度・資金調達方法

- デイサービス開業の流れと融資に必要な手続き

- デイサービスの開業を成功させるコツ

- デイサービスの開業に必要な費用・内訳

- デイサービスの開業に向けて満たすべき「指定基準」「資格」

- デイサービスの開業後に儲かる仕組みをつくるためのポイント

「デイサービスの開業に向けて確実に資金調達できる方法を見つけたい」「融資の審査に落ちるのは避けたい」とお考えの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,400社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「デイサービス開業の融資」を成功させるなら /

※【毎日 限定3名まで!!】

デイサービスの開業時に利用できる融資制度5選

デイサービスの開業時に利用できる融資制度は、以下の5つです。

※「開業前後」「開業して数年後」のどちらでも活用できます。

▼デイサービス事業者が利用できる5つの融資制度

- 制度1. 福祉医療機構(WAM)

- 制度2. 日本政策金融公庫

- 制度3. 地方自治体(制度融資)

- 制度4. 地方銀行

- 制度5. 信用金庫

上記の金融機関が提供する融資制度は、金利が比較的低めに設定されており、初めて開業する方でも資金繰りに余裕を持って無理なく返済できるでしょう。

それぞれの融資制度について、詳しく解説していきます。

制度1. 福祉医療機構(WAM)

福祉医療機構(WAM)は、国内における「福祉の増進」と「医療の普及および向上」を目的として設立された独立行政法人です。福祉医療機構では、社会福祉施設や医療機関の事業運営を支援するための融資制度を提供しており、デイサービスの事業者も開業に向けて融資を受けられます。

デイサービスの事業者が利用できる「福祉貸付制度」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼福祉医療機構「福祉貸付制度」の詳細情報

| 貸付対象施設 | ・老人デイサービスセンター ・特別養護老人ホーム ・ケアハウス ・認知症高齢者グループホーム など |

|---|---|

| 利用対象 | ・社会福祉法人 ・一般社団法人 ・NPO法人 ・営利法人 など |

| 融資限度額 | 下記のうち、いずれか低い額 ・(所要額 − 法的・制度的補助金)×融資率 ・担保評価額×80% |

| 金利 | 下記のいずれかを選択 ・完全固定金利(1.20〜2.20%) ・10年経過ごとに金利見直し制度 |

| 償還期間 | 最長30年 |

| 担保 | 原則、「融資対象建物」および「その敷地」 |

| 保証人 | 下記のいずれかを選択 ・保証人不要制度(貸付利率に0.05%上乗せ) ・個人保証 |

福祉貸付制度の大きな特徴は、「長期・固定・低利」の3つです。具体的な金利は償還期間の年数によって異なりますが、デイサービスの場合は金利1.5〜2.6%で融資を受けられます。

「完全固定金利」を選べば、見通しを持った返済計画を立てやすく、資金繰りに余裕を持って返済できるでしょう。また、福祉医療機構では融資だけでなく、安定的な事業運営に向けた経営サポートを受けられる点も大きな魅力といえます。

ここでは、福祉貸付制度を理解するために融資事例を紹介するので、以下の事例を見て、融資を受けるイメージをしてみましょう。

【事例】福祉貸付制度(WAM)地域密着型デイサービスを開設

事業者プロフィール

法人:一般社団法人(千葉県市川市)

事業内容:定員15名のリハビリ特化型デイサービス

資金調達の背景

代表のA氏は、自宅近くのテナントを改装してデイサービスを開設。

総費用3,500万円のうち、自己資金800万円+WAM融資2,700万円で資金を確保

融資の概要

・制度:福祉貸付事業(施設整備資金)

・返済期間:25年(据置1年)

・保証人:なし

審査で評価されたポイント

・地域の介護計画に沿った事業内容

・有資格者による安定した運営体制

・3年で黒字化を見込んだ現実的な収支計画

なお、「福祉医療機構(WAM)の融資のコツや注意点」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

制度2. 日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は、民間の金融機関の融資を補完しつつ、事業を営む事業者に貢献することを目的として、中小企業・小規模事業者・個人の資金調達を支援する政府系金融機関です。民間金融機関よりリスクの高い融資をする割には金利が低く、返済期間も長めに設定されているため、多額の資金が必要なデイサービス事業の開業であっても、無理のないペースで返済ができます。

デイサービスを開業する事業者には、以下2つの融資制度がおすすめです。

▼日本政策金融公庫「ソーシャルビジネス支援資金」の詳細情報

| 利用対象者 | ・NPO法人 ・NPO法人以外で「保育サービス事業」「介護サービス事業」等、「社会的課題の解決を目的とする事業」を営む方 |

|---|---|

| 資金使途 | 設備資金、および運転資金 |

| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

| 金利 | ・有担保:1.7〜3.7% ・無担保:2.7〜4.2% |

| 返済期間 | ・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) ・運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |

▼日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の詳細情報

| 利用対象者 | ・女性 ・若者 ・シニア ・廃業歴等があり創業に再チャレンジする方 など |

|---|---|

| 資金使途 | 設備資金、および運転資金 |

| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

| 金利 | ・有担保:1.7〜3.7% ・無担保:2.7〜4.2% |

| 返済期間 | ・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) ・運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |

なお、「日本政策金融公庫の新規開業資金の審査のコツや事例」について詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になるので、併せてご覧ください。

デイサービスの開業に必要な費用目安は、一般的に1,500万円程度といわれています。上記の融資制度はどちらも限度額が7,200万円に設定されているため、十分な資金を調達できる可能性が高いでしょう。また、新たに事業を始める方であれば、所定の利率から0.65%下げられる「創業支援貸付利率特例制度」も利用できます。

ここでは、日本政策金融公庫を理解するために融資事例を紹介するので、以下の事例を見て、融資を受けるイメージをしてみましょう。

【事例】日本政策金融公庫の融資で地域密着型デイサービスを開設

事業者プロフィール

法人:合同会社

所在地:長野県

事業内容:定員10名のリハビリ特化型デイサービス

資金計画の背景

代表者は介護職として10年以上働いた経験をもとに、「少人数でも家庭的な雰囲気で過ごせるデイサービス」を開設したいと考えていた。しかし、設備改修・車両購入・人件費準備金など、初期費用は約2,000万円にのぼる見込み。自己資金600万円を差し引いても1,400万円の資金不足があった。地域の信用金庫にも相談したが、創業実績がないため条件が厳しく、「ソーシャルビジネス支援資金」(日本政策金融公庫)の利用を決意。

融資内容

融資制度:ソーシャルビジネス支援資金(設備・運転資金)

融資額:1,400万円

金利:有担保 1.9%(固定)

返済期間:15年(うち据置期間1年)

保証人:代表者個人

なお、「日本政策金融公庫における融資の攻略法」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

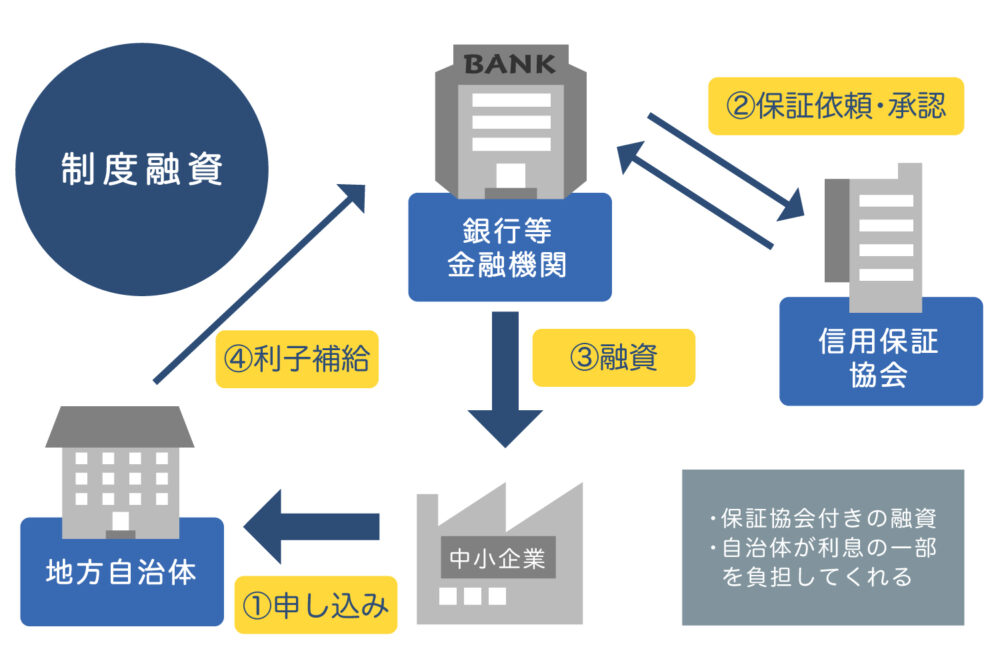

制度3. 地方自治体(制度融資)

地方自治体では、自治体が信用保証協会や金融機関と連携して中小企業の資金調達を支援する「制度融資」を実施しています。制度融資は、信用保証協会を保証人とすることで、金融機関からの融資を受けやすくしているのが大きな特徴です。

利息に加え、信用保証協会に対する「信用保証料」も支払わなければなりませんが、自治体が保証料を全額または一部補助してくれるため、実質的な返済コストを抑えて融資が受けられます。

たとえば、東京都や名古屋市で実施している制度融資の詳細は、以下のとおりです。

▼東京都中小企業制度融資「創業」の詳細情報

| 利用対象者 | 都内に事業所があり、東京信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者で以下3点のいずれかに該当する方 ・現在事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有している ・創業した日から5年未満である中小企業者等 ・分社化しようとする会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社 |

|---|---|

| 資金使途 | 設備資金、運転資金 |

| 融資限度額 | 3,500万円 |

| 返済期間 | ・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内) ・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内) |

▼名古屋市制度融資「新事業創出資金」の詳細情報

| 利用対象者 | 名古屋市内で開業する会社または個人で、1から6のいずれかに該当すること ・事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに開業すること ・事業を営んでいない個人が、新たに開業してから 5年未満であること ・事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立すること ・事業を営んでいない個人が、会社を設立してから 5年未満であること ・創業者である個人事業主が設立した会社であり、創業から 5年未満であること ・会社が新たに会社を設立しようとするか、または、新たに設立された会社で設立してから5年未満であること |

|---|---|

| 資金使途 | 設備資金、運転資金 |

| 融資限度額 | 3,500万円 |

| 金利 | 【設備・運転資金】 ・3年以内:1.0% ・5年以内:1.1% ・7年以内:1.2% 【設備資金】 ・10年以内:1.3% |

| 信用保証率 | 0.79〜0.99% |

| 返済期間 | ・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内) ・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内) |

制度融資の限度額は、日本政策金融公庫に比べて低めに設定されていますが、それでもデイサービスの開業に向けて、十分な資金調達が可能な金額だといえるでしょう。

ただし、制度融資では3機関(①自治体②信用保証協会③金融機関)の審査をそれぞれ受ける必要があり、資金調達にかなり時間がかかります(2~3ヶ月ほど)。制度融資を利用してスムーズに開業準備を進めるには、余裕を持ったスケジューリングが大切です。

ここでは、地方自治体の制度融資を理解するために融資事例を紹介するので、以下の事例を見て、融資を受けるイメージをしてみましょう。

【事例】地方自治体の制度融資でデイサービスを開設したケース

事業者プロフィール

法人名:株式会社みのりケア

所在地:愛知県名古屋市

事業内容:リハビリ・入浴特化型デイサービス(定員20名)

資金計画の背景

既存の訪問介護事業からデイサービス事業への拡大を計画。テナント改修・設備投資・送迎車購入などで総額3,000万円の資金が必要だったが、金融機関からの単独融資では金利が高く、自己資金とのバランスが課題となっていた。地元の「名古屋市制度融資(新事業創出融資)」を活用することで、信用保証協会の保証を受けながら、低金利で長期返済が可能となった。

融資内容

融資制度:名古屋市「新事業創出融資」

融資額:2,500万円

金利:1.1%(固定)

信用保証料率:0.85%

返済期間:10年(うち据置期間1年)

保証人:代表者個人

なお、「制度融資に申込む流れやメリット」について詳しく知りたい方は、以下記事も必ずチェックしてください。

制度4. 地方銀行

地元の中小企業を主な取引先としている、「地方銀行」の融資を活用するのもおすすめです。地方銀行は、メガバンク(都市銀行)に比べて開業予定の事業者にも柔軟に対応してくれるため、十分な経営実績がないデイサービス事業者でも、開業の資金調達ができる可能性があります。

筆者の経験上、地方銀行の融資は、5億円以上の年商がない限りは信用保証協会が借入金の返済を保証する「信用保証協会付融資」の利用が必須になります。

信用保証協会付融資の詳細情報は、以下のとおりです。

▼「信用保証協会付融資」の詳細情報

| 融資限度額 | 2億8,000万円 |

|---|---|

| 金利 | 1.0〜3.0%程度 |

| 保証料率 | 0.5〜2.2%程度 |

| 審査期間 | 2週間〜2ヶ月程度 |

| 返済期間 | ・設備資金:10年以内 ・運転資金:7年以内 |

信用保証協会付融資の大きな特徴は、事業者が借入金を返済できなくなってしまった場合、信用保証協会が銀行に弁済してくれることです。銀行が事業者に直接融資する「プロパー融資」と比べて貸し倒れリスクが低くなるため、融資も通りやすいといわれています。

ただし、返済困難な状態に陥って信用保証協会が弁済したとしても、借入金自体がなくなるわけではない点に注意が必要です。信用保証協会を保証人とする場合であっても、最終的には自分で全て返済しなければならないことを念頭に置き、綿密な返済計画を立てましょう。

ここでは、地方銀行の融資を理解するために事例を紹介するので、以下の事例を見て、融資を受けるイメージをしてみましょう。

【事例】地方銀行の信用保証協会付き融資でデイサービスを開業

事業者プロフィール

法人:株式会社

所在地:宮城県

代表者:D氏(元医療機器メーカー勤務)

事業内容:定員25名の機能訓練型デイサービス

資金計画の背景

D氏は、介護分野への転身を目指して退職後、地域に不足していた機能訓練型デイサービスの立ち上げを計画。

しかし、創業実績がなく自己資金は800万円程度。設備改修や送迎車購入を含めると、総額2,000万円の資金が必要だった。地方銀行に相談したところ、信用保証協会付き融資を活用することで、創業間もない事業でも融資が可能に。地域の介護ニーズに応える計画性と、安定した返済プランが評価された。

融資内容

融資制度:地方銀行 × 信用保証協会付き融資

融資額:1,800万円

金利:年1.8%(固定)

保証料率:0.7%

返済期間:10年(うち据置期間1年)

保証人:代表者個人

「信用保証協会からの評価が上がる融資審査のコツ」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

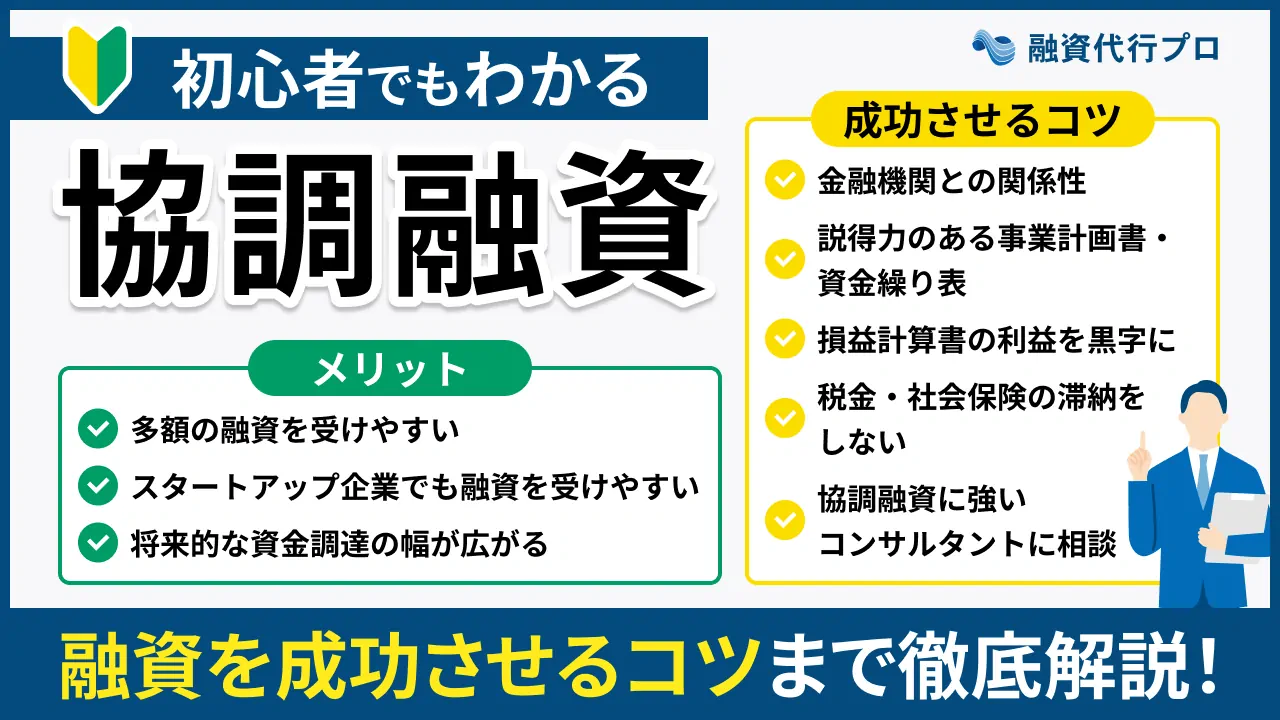

制度5. 信用金庫

信用金庫は、地域の中小企業や個人が利用者・会員となって出資し、互いに助け合うことで地域の活性化を図る協同組織の金融機関です。信用力や財務状況に不安がある方でも前向きに融資を検討してくれる可能性があります。

定期的な訪問やヒアリングなどで、密なコミュニケーションを図りながら事業運営を支えてくれる点も嬉しいポイントです。

信用金庫で融資を受ける場合の金利や融資可能額を、以下にまとめました。

▼「信用金庫の融資」の詳細情報

| 利用対象者 | 原則として信用金庫の会員 (出資金は信用金庫によって異なるが最低でも1,000円ほど) |

|---|---|

| 融資限度額 | 100〜2,000万円ほど (利用する商品や会社の状況によって異なる) |

| 金利 | 2.0〜4.0%前後 |

信用金庫の金利は2.0〜4.0%前後と、日本政策金融公庫や地方銀行に比べてやや高めに設定されています。また、年商が数千万円の小さな事業者であれば、最大でも数百万円程度しか資金調達できない点にも注意しなければなりません。

そのため、デイサービスの開業に必要な金額によっては、他の金融機関の融資も併用する「協調融資」なども検討しつつ、資金調達を進めましょう。

ここでは、信用金庫の融資を理解するために事例を紹介するので、以下の事例を見て、融資を受けるイメージをしてみましょう。

【事例】信用金庫の融資で地域密着型デイサービスを開業

事業者プロフィール

法人:株式会社

所在地:埼玉県川越市

事業内容:少人数制デイサービス(定員15名)

資金計画の背景

代表は長年勤めた介護施設での経験を活かし、地域密着型の小規模デイサービスを開設することを決意。物件の賃貸契約・内装改修・備品購入などに1,200万円が必要となったが、規模が小さく自己資金も限られていたため、大手銀行からの融資は難航した。地元の信用金庫に相談したところ、長年地域に根ざして活動している点や、代表者の介護経験が評価され、会員向け融資制度を活用して資金調達が実現した。

融資内容

融資制度:信用金庫 一般事業融資

融資額:1,000万円

金利:年2.2%(固定)

返済期間:7年(うち据置期間6か月)

保証人:代表者個人

なお、「協調融資のメリットや進め方のポイント」や、「信用金庫における融資審査の基準や上手な付き合い方」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

「自社にあった融資で資金調達したい」方は、成果報酬型の融資コンサルサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、デイサービスの開業に向けた融資を徹底的にサポートします。

デイサービスの開業に向けた融資はもちろん、その他の資金調達方法に関するアドバイスや手続きの代行を成果報酬1%~でコンサルティングしているため、お気軽に無料の融資相談をお申し込みください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,400社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「デイサービス開業の融資」を成功させるなら /

※【毎日 限定3名まで!!】

デイサービス事業者向け「融資以外の資金調達方法」2選

日本政策金融公庫や銀行・信用金庫からの融資を受けるのが難しい場合は、以下2つの方法で資金調達することも検討しましょう。

- 方法1. 補助金・助成金

- 方法2. ビジネスローン

どちらも審査を受ける必要はありますが、金融機関の審査に落ちてしまったとしても十分に資金調達できる可能性があります。それぞれの詳細をチェックし、いざというときに備えておきましょう。

方法1. 補助金・助成金

補助金・助成金は、中小企業の事業拡大や労働環境の改善に向けて、国や地方自治体から支給されるお金です。調達した資金は返済不要のため、(補助金は特に)デイサービス開業で必要になる設備資金の負担を軽減することができます。

補助金・助成金の違いは、以下のとおりです。どちらも返済不要のお金ですが、支給額や審査難易度に大きな違いがあります。

▼「補助金・助成金」の違い

| 補助金 | 助成金 | |

|---|---|---|

| 管轄 | 経済産業省 | 厚生労働省 |

| 支給額 | 数十万円〜数千万円 (1億円以上もあり) | 数万円〜数百万円 |

| 審査難易度 | 30〜50%の採択率 | ほぼ100%の確率で受給 |

| 支給時期 | 申請から数ヶ月〜1年以上後 | 申請から数ヶ月〜1.5年以上後 |

| 公募期間 | 1ヶ月程度 | 通年募集が行われるケースが多い |

補助金の支給額は上限が高めに設定されており、デイサービスの開業に必要な設備資金などを十分に確保しやすい点が大きなメリットです。しかし、審査の通過率は30〜50%程度と、助成金に比べてハードルが高いことは留意しましょう。

なお、補助金の着金は実際に事業でお金を使った1年後が目安です。そのため、短期的な資金繰り改善には使えないことも考慮しておきましょう。補助金を受給するには、情報収集や書類準備を入念に行いましょう。

一方、助成金は要件を満たすことでほぼ確実に資金調達できるものの、調達金額としては数万円~数百万円とやや物足りない規模です。

補助金・助成金の中から、デイサービスの開業におすすめのものを以下の表にまとめました。

▼デイサービスの開業に向けて利用できる補助金・助成金

| 補助金・助成金 | 限度額 |

|---|---|

| 経済産業省「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」 | 2,500万円 |

| 東京都「創業助成事業」 | 400万円 |

| 全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」 | 200万円 |

| 各都道府県「地方創生起業支援事業 起業支援金」 | 200万円 |

補助金・助成金は、「開業資金を一部補填する」「融資を受ける際に必要な自己資金として確保する」など、他の資金調達との併用を前提として活用するのがポイントです。

一度にまとまった資金を確保したい方は、日本政策金融公庫や制度など、限度額が高めに設定されている融資制度の利用を検討しましょう。

なお、「補助金・助成金の申請方法や審査通過のポイント」について詳しく知りたい方は、以下記事を必ずチェックしてください。

方法2. ビジネスローン

ビジネスローンは、法人・個人事業主が運転資金・設備資金を確保するために、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などからお金を借りる資金調達方法です。

他の融資制度に比べて審査のハードルが低く、最短即日の融資が多いため、「銀行融資を断られてしまった」「一日でも早く資金調達したい」という方は、利用を検討してみましょう。

ビジネスローンの一般的な借入可能額や金利の目安は、以下のとおりです。

▼「ビジネスローン」の詳細情報

| 借入可能額 | 50万円〜1,000万円 |

|---|---|

| 金利 | 5.0〜18.0%程度 |

| 審査期間 | 即日〜1週間 |

| 返済期間 | 1年〜5年程度 |

ビジネスローンは、「審査ハードルの低さ」や「融資スピードの早さ」だけでなく、「無担保・無保証で借りられる」「手続きはオンライン完結」などのメリットもあります。

しかし、他の方法に比べて金利が高く、返済期間も短めに設定されているため、無計画に借りてしまうことに筆者は反対です。なぜなら、返済の目処がないまま借りてしまうことで月々の返済が負担になり、開業後の資金繰りが悪化する可能性が高まるからです。

ビジネスローンを活用して資金調達する際は、開業後の売上見込みや固定費も踏まえて、しっかり返済計画を立ててから、必要最小限の金額を借りましょう。

なお以下の記事では、融資のプロが厳選した「即日融資のおすすめビジネスローン」と「審査が通りやすいおすすめのビジネスローン」を紹介しています。ビジネスローンを活用するにあたって、どの会社を選ぶべきか迷っている方は、ぜひチェックしてみてください。

デイサービス開業の流れと融資に必要な手続き【8ステップ】

デイサービス開業をスムーズに実現するためには、正しい手順で準備を進めることが重要です。そこで、融資の手続きも含めた「デイサービス開業の流れ【8ステップ】」を以下にまとめました。

「デイサービスの開業に向けて何をすれば良いのかわからない」という方は、ぜひ参考にしてください。

▼デイサービスの開業融資、手続きの流れ

デイサービスの方針と具体的なサービス内容を決める

他事業所との差別化を図り、利用者に適切なサービスを提供するためにも、「どのようなデイサービスを新設したいか」を明確にしておくことが大切です。

どのような価値を提供するデイサービスにしたいのかを明確にしましょう。例えば、要介護度の高い方を対象に機能訓練や入浴支援を重視するのか、軽度の利用者を中心にレクリエーションや交流を重視するのかによって、必要なスタッフや設備が変わります。

また、送迎範囲や定員数、営業時間、食事提供の有無など、運営体制の基本方針をこの段階で具体的に決めておくことが重要です。他の事業所との差別化を図り、利用者や家族から選ばれるサービスを設計するためにも、「地域のニーズ」と「自社の強み」を照らし合わせながら方針を固めましょう。

必要書類を用意して法人を設立する

デイサービスを開業するためには、法人を設立しなければなりません。事業申請書類や定款、登記簿謄本などを用意し、管轄法務局の審査を受けましょう。なお、法人の設立には10〜30万円ほどの費用がかかります。

◆法人設立費用の内訳(株式会社の場合)

- 定款認証手数料:50,000円

公証役場で定款を認証してもらう際に必要な費用 - 定款の収入印紙代:40,000円

紙で定款を提出する場合に必要(電子定款なら不要) - 登録免許税:150,000円(最低額)

法務局で法人を登記する際に支払う税金。資本金に応じて変動 - 謄本・印鑑証明書取得費:数千円程度

登記簿謄本や法人印鑑証明書を取得する際の実費 - 専門家報酬(司法書士・行政書士など):〜50,000円程度

書類作成・登記申請を専門家に依頼する場合の報酬

事業計画書を作成する

事業の将来性やサービスの魅力をわかりやすく伝えられるよう、明確な根拠をもとに具体的な内容を記載するのがポイントです。

なお、デイサービス事業の事業計画書の作成に必要な項目については詳しく後述しますので、ぜひご参考ください。

金融機関から融資を受ける

「窓口で融資の相談をする→必要書類を準備する→面談・審査を受ける→融資実行」の流れで手続きを進めましょう。

まずは、日本政策金融公庫・信用金庫・地方銀行など、どの金融機関を利用するかを検討します。それぞれ審査基準や融資条件が異なるため、開業目的・必要資金・事業規模に合わせて選ぶことが大切です。

申請時には、事業計画書・資金計画書・見積書・法人登記簿謄本・定款などを提出します。金融機関との面談では、事業の方針や収支見込み、返済計画などを具体的に説明できるよう準備しておきましょう。

審査を通過すれば融資が実行され、開業に必要な設備投資や人件費、運転資金などに充てることができます。

自治体との事前協議を行う

自治体によっては、デイサービスで利用予定の建物が法令・指定基準に適合しているかを確認する「事前協議」を行う場合があります。事前協議をしなければ、自治体から介護事業者として指定を受ける「指定申請」を受理してもらえない場合があるため、必ずチェックしておきましょう。

事前協議では、建物の構造・耐火基準・バリアフリー対応・各室の面積基準(食堂・機能訓練室など)などが、介護保険法や各自治体の条例に適合しているかを確認します。

また、避難経路や消防設備、駐車場・送迎ルートの安全性についても確認が必要です。この段階で自治体担当者と相談しながら、「開設場所が指定基準を満たしているか」「改修工事が必要か」を明確にしておくことで、後の指定申請がスムーズに進みます。

自治体によっては、事前協議に提出すべき図面や申請書類のフォーマットが異なるため、早めに問い合わせてフォーマットをあらかじめ確認しておきましょう。

デイサービス事業を行う物件を契約する

事前協議を実施した場合は、そこでチェックされた内容をもとに施設の建築・改修を行います。事前協議を行わない場合も、厚生労働省が定めた「設備基準」をもとに設備を整えましょう。

物件を選ぶ際は、デイサービスに必要な面積・構造・動線・安全性を満たしているかを確認しましょう。例えば、食堂や機能訓練室の広さ、トイレや浴室のバリアフリー対応、送迎車の駐車スペース、避難経路の確保などは、自治体による審査でも重要なチェックポイントになります。

また、建物の用途変更が必要な場合(例:住宅を介護施設に転用するなど)は、建築基準法・消防法に基づく手続きが発生するため、事前に専門家(建築士や消防署など)へ相談しておくようにします。

物件契約時には、賃貸契約期間が5年以上確保できるか、改修工事が行える条件かも事前に確認しておくと、開業後のトラブルを防ぐことができます。

備品の調達・人員の確保を進める

介護事業者として指定を受けるための準備を行います。厚生労働省が定めた指定基準をチェックし、それぞれの要件を満たせるよう確実に備品・人材を揃えましょう。

備品としては、食堂・機能訓練室のテーブルや椅子、入浴設備、ベッド、車椅子、送迎用の車両などが挙げられます。さらに、AEDや消火器、防災用品などの安全関連備品も自治体の審査で確認対象になるため、早めに揃えておくことが大切です。

人員については、管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員など、それぞれに必要な資格・勤務時間・配置基準を満たす必要があります。常勤換算の考え方や兼務の可否は自治体ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。

採用が難しい場合は、ハローワークや介護職専門の求人サイトを活用するほか、同法人内の別施設からの兼務体制を検討するのも有効です。開設直前になって人員不足で指定申請が遅れるケースもあるため、採用スケジュールは早めの着手が鉄則です。

自治体に指定申請する

指定申請は、「事前相談→指定申請書の提出→審査」の流れで手続きが進みます。指定申請の前に事前研修を実施している自治体もあるため、公式サイトなどで確認しておきましょう。

デイサービス事業を正式に開始するためには、自治体(都道府県または政令市)への「指定申請」が必要です。この段階では、施設や人員が基準を満たしているかを示す書類を整え、審査を受けることになります。

1. 事前相談

まずは管轄する自治体の介護保険課などに連絡し、申請のスケジュールや必要書類、提出方法について確認します。

自治体によっては、事前相談を行わないと申請を受け付けてもらえない場合もあるため、早めに連絡することが大切です。

2. 必要書類の準備

主な提出書類は次の通りです。(※自治体により名称や様式が異なる場合があります。)

▼主な提出資料の一覧

- 指定申請書(様式第1号など)

- 管理者・職員の資格証明書・雇用契約書

- 建物の登記簿謄本または賃貸借契約書

- 平面図・設備配置図・写真

- 消防署の適合証明書(防火対象物使用開始届)

- 運営規程・重要事項説明書・利用契約書の案

- 事業計画書および資金計画書

3. 審査・現地確認

提出後、自治体の担当者による書類審査と現地調査が行われます。現地調査では、設備や人員配置、掲示物、避難経路、安全対策などが基準通りかを確認されます。事前に「指定基準チェックリスト」で自主点検しておきましょう。

4. 指定通知と開設準備

審査を通過すると「指定通知書」が交付され、晴れて介護保険サービスとして運営が可能になります。ただし、指定日より前に利用者を受け入れることはできないため、開業日は指定日以降に設定しましょう。

開業に向けてやることは多いですが、一つずつ丁寧に進めることで利用者に適切なサービスを提供するための準備が着実に整い、トラブルなく事業を始められます。デイサービスの開業には、半年〜1年ほどの期間が必要となるため、余裕を持ったスケジュールで少しずつ準備を進めるのがポイントです。

デイサービス開業融資を成功させる「3つのコツ」

デイサービス開業の融資を成功させるためには、融資審査や準備段階において、以下のコツを押さえておきましょう。

- コツ1. 具体的な事業計画書を作成する

- コツ2. 有資格者の採用を早く進める

- コツ3. 開業後、2ヶ月は介護報酬が入金されないことを計算しておく

予期せぬトラブルで事業の開始を遅らせないためにも、ぜひチェックしてみてください。

コツ1. 具体的な事業計画書を作成する【融資の専門家の独自目線】

デイサービス事業の融資を成功させるためには、融資審査に向けて具体的な事業計画書の作成が必要です。

デイサービスは、利用者が自宅から施設に通う「在宅系サービス」の代表格です。特別養護老人ホームなどの入居系施設とはサービス内容が大きく異なるため、事業計画にはどんな特性があるのかを理解し、計画書に反映させましょう。

デイサービス業は特殊な業界であるため、筆者が現場で融資支援をしている経験上、地方銀行や信用金庫など金融機関の担当者は、デイサービスのビジネスモデルを十分に理解していないケースが多いことから、より丁寧に説明する姿勢が求められていると感じます。

デイサービス業界の実情を反映させた、現実的な事業計画書を作成するためには、以下のポイントを意識しましょう。

▼デイサービス業界の実情に合う事業計画書を作成するポイント

【サービス内容】

・利用者が施設に通い、食事・入浴・機能訓練などの支援を日帰りで提供

・利用者同士の交流の場という側面も持ち、自宅から施設までの送迎を実施する

【収益性指標(平均値)】

厚生労働省の調査によると、デイサービスの主な経営指標は以下のようになっているため、大きくズレないようにしましょう。

・事業収入: 6,500万円

・人件費率: 65%

・減価償却後収支比率:1.5%

・介護保険収入の割合:93%

【稼働率の変動要因】

デイサービスは、利用者本人が「その施設に通いたい」という意思を持って利用する性質上、サービスの魅力が稼働率に直結します。利用者のモチベーションは天候などにも左右されやすく、計画通りに通所しないケースも多いため、稼働率は低下しやすい傾向です。

【利用者への働きかけの重要性】

利用者の多くは比較的介護度が低く、自らの意思を表明できます。そのため、事業者は常に利用者のモチベーションを高める工夫を凝らし、納得感のあるサービスを提供することが大切です。

その他、事業計画書の作成で押さえるべき「基本的な書き方のコツ」は、以下のとおりです。

事業計画書の作成で押さえるべき「基本的な書き方のコツ」

- 競合にはない事業の独自性と利用者のニーズを明確に示す

- 事業の売上目標は根拠とともに具体的な数値で表す

- 想定しうるリスクや対処法と合わせて売上・損益計画を立てる

- 借入額と事業の収益に見合った返済計画を記載する

経営者としての熱意はもちろん、事業の明確なビジョンや自社の強みを生かした具体的・現実的な戦略をアピールできれば、金融機関からの信頼性も高まり、融資を受けやすくなるでしょう。

「時間がない」「書き方がわからない」などの理由で事業計画書を作成するのが難しい方は、事業計画書の作成代行サービスを活用するのも一つの手です。「銀行融資で評価される事業計画書の書き方」や「おすすめの事業計画書作成代行サービス」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

コツ2. 有資格者の採用を早く進める

デイサービスの開業には、厚生労働省が定めた「人員基準」を満たす必要があり、その中には介護士や看護師などの有資格者も含まれます。介護事業は慢性的に人手不足であるため、開業成功には早い時期から有資格者の人材採用を進めておく必要ことがポイントです。

有資格者の人材を確保するためには、働きやすい労働環境を整備し、自社の魅力をアピールすることが大切です。特に、介護事業は賃金の低さが問題視されているため、職員の専門性や経験に見合った対価を得られる報酬体系を確立することが求められます。

採用条件が明確になったら、SNSやブログ、ホームページなどで積極的に情報発信しましょう。他のデイサービスにはない自社の魅力を伝えることで、より多くの人に「ここで働きたい」と思ってもらえるようになり、有資格者をはじめとする人材を確保しやすくなります。

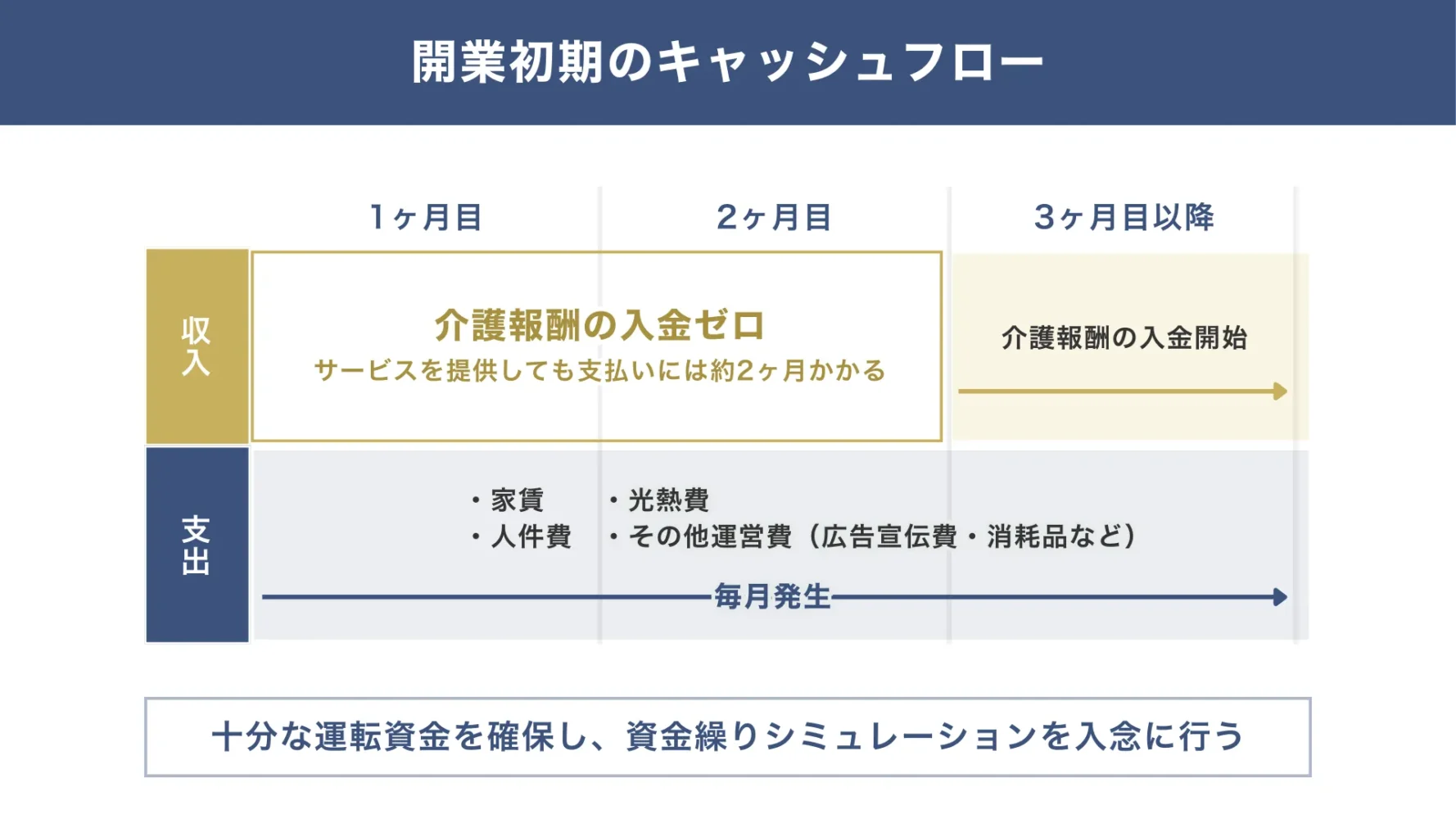

コツ3. 開業後、2ヶ月は介護報酬が入金されないことを計算しておく

デイサービス事業の開業後2ヶ月は、介護報酬の入金がありません。

介護報酬は、利用者(要介護者・要支援者)に介護サービスを提供した場合、その対価として各自治体から事業者に支払われる報酬です。

介護報酬を受け取るには、デイサービス事業所が各自治体に介護給付を請求する必要があり、その支払いには約2ヶ月の期間がかかります。つまり以下の図解のように、デイサービスの開業後2ヶ月は利用者を獲得できても、まとまった収益を得られないのです。

▼開業初期のキャッシュフローイメージ図

集めたお金を全て開業資金に充ててしまうと、介護報酬が支給されるまでの家賃や人件費などを支払えず、資金繰りが厳しくなってしまいます。介護報酬が満額支給されないことを踏まえ、前もって十分な運転資金を確保したり、資金繰りのシミュレーションを入念に行ったりしましょう。

デイービスの開業に向けた融資を成功させたい経営者の方は、成果報酬型の融資コンサルサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、デイサービスの開業に向けた融資を徹底的にサポートします。

デイサービスの開業に向けた融資はもちろん、その他の資金調達方法に関するアドバイスや手続きの代行を成果報酬1%~でコンサルティングしているため、お気軽に無料の融資相談をお申し込みください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,400社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「デイサービス開業の融資」を成功させるなら /

※【毎日 限定3名まで!!】

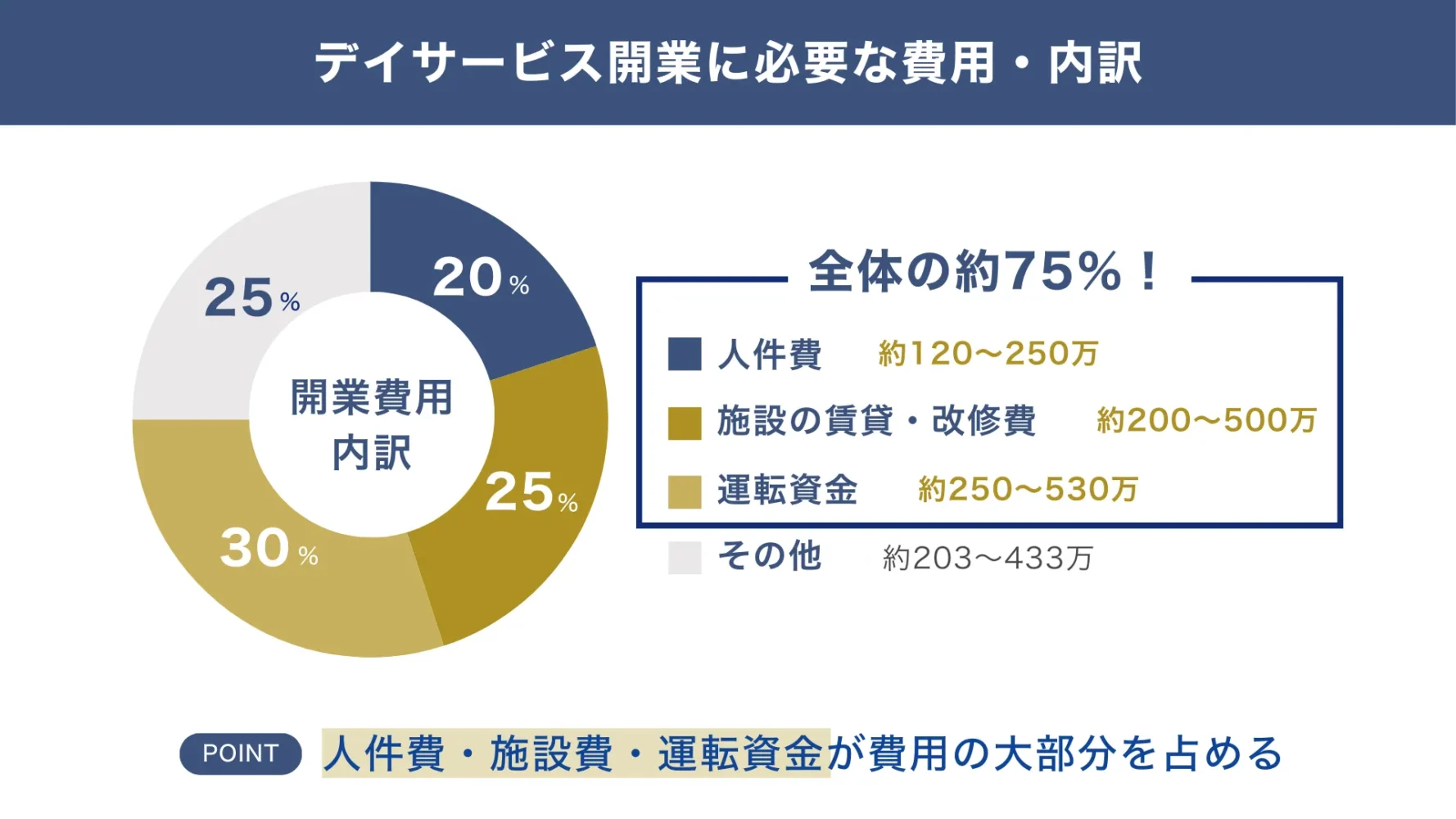

デイサービスの開業に必要な費用・内訳

デイサービスの開業資金は、介護報酬が支給されるまでの運転資金も含めて、約1,500万円程度だといわれています。

デイサービスの開業に必要な費用と、その内訳は以下のとおりです。

▼デイサービスの開業に必要な費用・内訳

| 法人設立費 | 約10〜30万円 |

|---|---|

| 指定申請費 | 約3万円 |

| 施設の賃貸・改修費用 | 約200〜500万円 |

| 人件費 | 約120〜250万円 |

| 設備・備品費 | 約80万円 |

| 車両費 | 約100〜300万円 |

| パンフレット・名刺代など | 約10〜20万円 |

| 開業後3ヶ月分の運転資金 | 約250〜530万円 |

| 合計 | 約770〜1,700万円 |

デイサービスは利用者の自宅でサービスを提供する「訪問介護」とは異なり、利用者専用の施設を用意しなければならないため、大規模な設備投資が必要となります。特に、「施設の賃貸料や改修費用」と、施設運用で使う「人件費」「車両費」、開業後3ヶ月ほどの「運転資金」は、予算総額の大きなウェエイトを占めることになります。

デイサービスの開業資金を集める際は、上記を参考に必要な金額を算出し、それに見合う借入額を調達できる融資制度・資金調達方法を検討しましょう。

デイサービスの開業に向けて満たすべき「4つの条件」(指定基準・資格)

指定基準とは、利用者に適切な介護サービスを提供するために、事業者が遵守すべきルールを厚生労働省が定めたものです。

デイサービスを開業するためには、以下の「指定基準」や「資格」を満たさなければなりません。

- 条件1. 法人格を有すること

- 条件2. 人員基準

- 条件3. 設備基準

- 条件4. 運営基準

それぞれ詳細をチェックし、開業に向けて必要な準備を進めましょう。

条件1. 法人格を有すること

デイサービスをはじめとする介護事業は、原則として法人格を持っていないと介護報酬を受け取れません。つまり、デイサービスを開業するためには、法人として登記する必要があるのです。

デイサービスの事業者が登記できる法人の種類を、以下にまとめました。

▼デイサービスの事業者が登記できる法人の種類

| 法人の種類 | 株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | 社会福祉法人 | 特定非営利活動法人 (NPO法人) |

|---|---|---|---|---|---|

| 設立費用 | 20万円〜 | 6万円〜 | 11万円〜 | 0円 | 0円 |

| 設立に必要な人数 | 1名〜 | 1名〜 | 2名〜 | 理事:6名以上 監事:2名以上 理事の2倍超の評議員 | 10名〜 |

| 資本金 | 1円〜 | 1円〜 | 0円 | 0円 | 0円 |

株式会社は日本で最も多い会社形態ですが、他の法人に比べて設立費用が高いのがデメリットです。合同会社は、株式会社よりも社会的な信頼度・認知度が低い傾向にあるものの、設立費用は比較的安く済みます。

一般社団法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人などの「非営利法人」は、資本金がなくても設立可能です。ただし、社会福祉法人・特定非営利活動法人を設立する場合は、ある程度の人数を確保しなければならない点に注意しましょう。

なお、法人格を取得するタイミングは、事業計画がある程度固まり、資金調達や指定申請の準備を始める前後がおすすめです。設立費用や期間、条件などは法人格によって異なるため、目的や状況に適した形態を選びましょう。

条件2. 人員基準

デイサービスを開業するためには、事業運営にあたって必要な職種や人数を定めた「人員基準」を満たさなければなりません。

デイサービスの人員基準に定められている、「職種名」「配置基準」「資格要件」は以下のとおりです。

▼デイサービスの開業に必要な「人員基準」

| 職種名 | 配置基準 | 資格要件 |

|---|---|---|

| 管理者 | 常勤1名 | なし |

| 生活相談員 | 1名以上 | 社会福祉士 社会福祉主事任用資格 精神保健福祉士 など |

| 看護職員 | 1名以上 | 看護師 准看護師 |

| 介護職員 | 利用者数が15名以下の場合は1名以上 利用者数が16以上の場合は「(利用者数-15人)÷5+1」以上 | なし |

| 機能訓練指導員 | 1名以上 | 看護師または准看護師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 はり師・きゅう師 (※実務経験の要件あり) |

管理者や介護職員の資格要件は特にありませんが、他の職種については「社会福祉士」「看護師」「理学療法士」などの資格が必要となります。人員基準に定められた人材が揃わなければ、デイサービスを開業できないのはもちろん、基準を満たさないまま事業を始めた場合は「人員基準違反」として行政処分が科される可能性があります。

そのため、開業準備だけでなく、開業後も採用活動を積極的に行い、十分な人材を確保しておくことが大切です。

参考:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第93条、第94条)

条件3. 設備基準

デイサービスを開業するためには、必要な設備・備品について定めた「設備基準」も満たす必要があります。介護現場におけるトラブル・事故のリスクを減らし、利用者が安心できるサービスを提供するためにも、一つずつチェックして設備を整えましょう。

デイサービスの設備基準に定められている「該当設備」「要件」は、以下のとおりです。

▼デイサービスの開業に必要な「設備基準」

| 該当設備 | 要件 |

|---|---|

| 食堂 | ・機能訓練室と兼用可能 ・機能訓練室との合計面積が利用者1人あたり3㎡以上であることが必要 ・通路などの共通スペースは面積に含めない |

| 機能訓練室 | ・食堂と兼用可能 ・食堂との合計面積が利用者1人あたり3㎡以上であることが必要 ・通路などの共通スペースは面積に含めない |

| 事務室 | ・個人情報の管理と事務作業が適切に行えるだけの広さを確保する ・専用区画であればパーテーションを用いて仕切ることも認められている |

| 相談室 | ・特に広さの規定はないが、机や椅子が置ける広さが望ましい ・個室がなければパーテーションで仕切ることも可能 |

| 静養室 | ・利用者の体調不良時に問題なく休めるよう、ベッドを配置して環境を整える |

また、設備基準に明記されていないものの、利用者に最適なサービスを提供するためには、以下の設備についても利便性・安全性を確保しておくことが求められます。

▼その他デイサービスの運営にあたって必要な設備

| 該当設備 | 要件 |

|---|---|

| トイレ | 排泄介助をするときや、車椅子の利用者が使う際に支障が出ない広さを確保する |

| 浴室 | 入浴介助がサービス内容に含まれている場合は、利用者が安全に使える広さ・設備を確保する |

| その他 | 消化設備を設置するなど、あらゆる面で利用者の安全性・衛生面に配慮する |

これらの設備は常に安全な状態で使えるよう、開業後も定期的な点検やメンテナンスを行い、劣化や破損が見られた場合は迅速に対応することが大切です。

参考:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第95条)

条件4. 運営基準

運営基準とは、事業所の規模や営業時間、料金など運営に必要な要件をまとめたものです。デイサービスを開業する際は、人員・設備に加えて、この運営基準もクリアしなければなりません。

以下の運営基準に沿って、運営方針やサービス内容、災害発生時の対策などを明確にしておきましょう。

- 利用料等の受領

- 指定通所介護の基本的な取扱方針(目標設定と改善)

- 指定通所介護の具体的な取扱方針(サービスの提供方法)

- 通所介護計画の作成(利用者の状況や目標、達成に向けたサービス内容)

- 運営規定(事業目的・運営方針・営業時間・サービス利用料など)

- 勤務体制の確保(研修実施、ハラスメント防止など)

- 定員の遵守

- 非常災害対策(具体的計画の立案と連携体制の整備)

- 衛生管理等

- 地域との連携等

- 事故発生時の対応

- 記録の整備(従業者、設備、備品、会計に関する諸記録)

デイサービスの開業後は、定期的に各自治体の担当者が事業所を訪問し、サービスの実施状況や運営体制をチェックする「運営指導」が実施されます。

ここで基準違反が発覚した場合は、改善命令や是正勧告などのペナルティを受ける可能性があるため、開業後もサービスの質や勤務体制などを定期的に確認し、運営基準を満たし続けることが大切です。

参考:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第96〜105条)

デイサービスの経営は厳しい?開業後に儲かる仕組みをつくる「3つのポイント」

デイサービスをはじめとする介護事業は、人手不足や競争の激化などの課題に直面しており、安定した経営を続けるのが厳しいといわれています。長期的にデイサービス事業を続けるためには、開業前である今のうちに失敗のリスクを把握し、対処の手立てを考えておくことが大切です。

具体的には、以下の図解などのポイントを意識して「儲かる仕組み」をつくりましょう。

▼デイサービスで儲かる仕組みの作り方

- ポイント1. 人材育成で職員のスキルアップを促す

- ポイント2. 1週間当たりの利用者数を増やす

- ポイント3. 1人当たりの介護報酬単価を上げる

より現実的な視点から経営のポイントを押さえたい場合は、介護業の実態やサービス別の課題について金融庁がまとめた、「業種別支援の着眼点」を活用するのもおすすめです。

それぞれのポイントについて、詳しく解説していきます。

ポイント1. 人材育成で職員のスキルアップを促す

デイサービスの開業後も安定した事業を続けるためには、人材育成に力を入れて職員のスキルアップを促すことが重要です。職員の成長を促すことで、仕事に対するモチベーションが高まれば、離職率の低下や人手不足の解消といった効果が期待できるでしょう。

デイサービスで実施できる人材育成の方法は、以下のとおりです。

デイサービスにおける人材育成方法

- 定期的な社内外研修

- 資格取得のサポート

- OJT(実務経験を通して指導する教育方法) など

人材育成には、どうしても一定の業務負担やコストがかかります。教育・研修の負担が増えてサービスの質を落とさないためにも、「研修を短時間で行う」「助成金を活用する」などの方法を取り入れて、効率的にスキルアップを図りましょう。

また、職員の介護スキルやサービスの質が向上すると、利用者や家族の満足度が高まります。満足度が上がれば、それが結果として「競合との差別化」「計画通りの通所」にもつながるはずです。

ポイント2. 1週間当たりの利用者数を増やす

デイサービスで儲かる仕組みをつくるためには、1週間当たりの利用者数を増やす取り組みも効果的です。利用者数の増加によって稼働率が上がれば、自治体から支払われる介護報酬(=デイサービスの売上)も増えるでしょう。

もちろん、1人当たりの利用回数が多い場合も一定の売上は見込めます。ただし、この場合は1人退所したときの損失が大きく、結果的に安定した経営が難しくなります。

そのため、デイサービスの開業後は1週間当たりの利用回数だけでなく利用者数の増加も重視し、以下の取り組みを行いましょう。

デイサービスの利用者を増やす方法

- ケアマネジャーや地域包括支援センターと連携を取る

- 無料体験・見学・相談会などを実施する

- ホームページやSNSなどで情報発信する など

上記の取り組みを継続的に行うことで、徐々にサービスの認知度が高まり、新規利用者の獲得につなげられます。

また、筆者のクライアントでは、利用契約者数が定員を満たしているにも関わらず、施設側が利用者の動機付けに失敗し、計画通りに通所しない、という理由で赤字が継続していた例も多く見られました。

こうした事態を避けるために、利用者を獲得した後も「通所の目的」や「利用者のニーズ」を細かく把握し、興味や関心を引くような活動を積極的に提供しましょう。

ポイント3. 1人当たりの介護報酬単価を上げる

デイサービスの利用者数を上げるのが難しい場合は、1人当たりの介護報酬単価を増やすことも検討してみてください。利用者1人当たりの単価が低いと、定員を満たしていても十分な収益が見込めません。

実際、筆者のクライアントでも、十分な利用者数を確保できているにも関わらず、単価の低い利用者が多いために、経営が安定しない事業者がいました。このことから、デイサービスをビジネスとして成り立たせるには、単価も意識しながら経営することが重要といえます。

なお、介護報酬単価を上げる際は、利用者を「要介護度3以上の高齢者」に絞るのが効果的です。

介護保険の利用料は、以下のように介護レベルに応じて増えます。そのため、利用者の介護レベルを限定することで、定員を増やさなくても売上アップが見込めます。

- 要介護度1:16,580円/月

- 要介護度2:19,480円/月

- 要介護度3:26,750円/月

- 要介護度4:30,600円/月

- 要介護度5:35,830円/月

要介護度4以上だと、利用者を集めるのが難しくなってしまうため、安定した収益を確保するなら「要介護度3以上」に絞るのが望ましいです。ただし、要介護度3以上の高齢者を受け入れるには、施設のリフォームや職員のスキルアップが必要となり、一定のコストもかかってしまいます。

資金繰りに余裕がない場合は、新たな資金調達方法を検討したり、低コストのサービスを提供したりしながら、少しずつ受け入れ体制を整えましょう。

また、儲かる仕組みをつくるためには、全体に占める人件費率に目を光らせておくことも重要です。概ね、人件費率を60〜65%以内に抑えることで、キャッシュフローも安定しやすくなります。

「デイサービスの融資」についてよくある質問

デイサービスの開業に向けた融資について、現場で筆者がよくもらう質問を以下にまとめました。より具体的なイメージを持って開業の準備を進めるためにも、ぜひ参考にしてください。

デイサービスが潰れる理由は何ですか?

デイサービスが潰れてしまう理由としては、主に以下の4つが考えられます。

- 近くに競合のデイサービスが多い

- 競合との差別化を図れていない

- 職員の人手が足りていない

- 介護報酬が少なく収益を上げられない

開業後も安定した事業を続けるためには、自社サービスの魅力を積極的にPRしたり、保険外のサービスの見直しを行ったりすることが重要です。

デイサービスで独立したら年収はいくらくらいですか?

デイサービスで独立した方の平均年収は、500〜1,000万円ほどだといわれています。具体的には、定員10名のデイサービスを経営する場合の営業利益が350〜400万円ほど、定員15名であれば950〜1,000万円ほどです。

1,000万円を融資してもらうためには何が必要ですか?

金融機関から1,000万円を融資してもらうためには、300万円ほどの自己資金が必要です。

日本政策金融公庫や銀行などから融資を受ける場合、一般的に、希望額の少なくとも3割程度の自己資金が必要だといわれています。自己資金が多ければ多いほど、融資を受けられる金額は大きくなり、開業後の資金繰りが安定しやすくなります。

そのため、デイサービスの開業にあたって1,000万円以上の融資を受けたい方は、「補助金・助成金」や「資産の売却」「出資者の確保」などで少しでも多くの自己資金を確保しておくことが大切です。

なお、「銀行融資以外の資金調達方法」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

自分に合う融資制度・資金調達方法を活用してデイサービスの開業を成功させよう!

デイサービスの開業に向けて融資制度を活用すると、人件費や備品購入費などの初期費用をまとめて確保でき、スムーズに開業準備を進められます。

デイサービスの事業者が開業に向けて利用できる融資制度は、以下の5つです。

デイサービス事業者が利用できる融資制度5選

- 方法1. 福祉医療機構(WAM)

- 方法2. 日本政策金融公庫

- 方法3. 地方自治体(制度融資)

- 方法4. 地方銀行

- 方法5. 信用金庫

「金融機関からの融資を受けるのは難しい」「もっとスピーディに資金調達したい」という方は、以下の方法も検討しましょう。

デイサービス事業者向け「融資以外の資金調達方法」2選

- 方法1. 補助金・助成金

- 方法2. ビジネスローン

融資を受けるためには審査を受ける必要がありますが、具体的かつ明確な事業計画書を作成したり、有資格者の採用を早めに進めたりすることで、資金調達の成功率を高められます。

本記事はここまでになりますが、融資の現場で培ったリアルで濃い内容なので、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。

デイサービスの開業に向けた融資を成功させたい経営者の方は、成果報酬型の融資コンサルサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、デイサービスの開業に向けた融資を徹底的にサポートします。

デイサービスの開業に向けた融資はもちろん、その他の資金調達方法に関するアドバイスや手続きの代行を成果報酬1%~でコンサルティングしているため、お気軽に無料の融資相談をお申し込みください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,400社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「デイサービス開業の融資」を成功させるなら /

※【毎日 限定3名まで!!】

本記事で紹介した内容をもとに、最適な資金調達方法を見つけて、デイサービスの開業にお役立てください。

_20250924.png)