SESの開業には、500〜1,000万円ほどの資金が必要だといわれており、多くの経営者は融資制度を活用して開業資金を賄っています。

SESの開業に向けて利用できる融資制度を探している方は、以下のようなお悩み・疑問をお持ちではないでしょうか?

「SESの開業資金を調達するには、どんな融資制度がいいのかな?ウチにピッタリの融資制度を見つけたい」

「融資を受けたことがないので、資金調達で何から始めるべきかわからない」

「SESは融資審査で不利になるのかな…。確実に成功するコツを知りたい」

SES事業者が融資制度を活用すると、開業準備をスムーズに進められ、「多重下請構造」や「人手不足」による資金繰りの悪化を回避できます。その結果、安定経営が実現できるのです。

SES向けの具体的な融資制度は、以下4つです。

SESの開業で利用できる4つの融資制度

- 制度1. 新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)

- 制度2. 制度融資(地方自治体)

- 制度3. 信用保証協会付融資

- 制度4. 不動産担保融資

また、資金調達や資金繰りの幅を広げるには、以下5つの方法も有効です。

SESの開業時に利用できる資金調達方法5選

- 方法1. 補助金・助成金

- 方法2. ベンチャーキャピタル(VC)からの出資

- 方法3. エンジェル投資

- 方法4. ビジネスローン

- 方法5. ファクタリング

これらの方法を上手く組み合わせれば、初めてSESを開業する方でも安心して事業をスタートできます。

筆者は「融資代行プロ」という成果報酬型の「融資コンサル」サービスで、これまで多くのSESの融資をご支援してきました。

- 資金調達・財務コンサル会社の経営者

1.融資コンサル|融資代行プロ

2.財務コンサル|御社の財務責任者

3.社外CFOサービス|御社の社外CFO

4.事業計画書の作成代行サービス - 経営コンサル会社の経営者

新規事業コンサル|(株)Pro-D-use - その他、エクイティ支援実績なども多数

これまでの支援実績

創業前後の個人/法人〜中堅企業

調達額「200万円」〜「9.5億円」

多業界の資金調達 / 財務コンサル実績

本記事では、融資のプロである筆者が、「SESの開業時に利用できる融資制度」や「審査に有利な事業計画書を作成するポイント」等、以下の内容を丁寧に解説します。

融資の現場で培ったリアルで濃い内容なので、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。

- SESの開業時に利用できる融資制度・資金調達方法

- SESの事業者が開業に向けて融資を受ける流れ

- SESの事業者が融資審査で高評価を得られる事業計画書の作成ポイント

- SESの事業者が開業に向けて融資を成功させるコツ

「SESの開業資金を十分に確保したい」「迷わず手続きを進めてスムーズに融資を受けたい」とお考えの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,400社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「SESの融資に強い」相談先はコチラ /

※【毎日 限定5名まで!!】

SESの開業で利用できる4つの融資制度

SESの事業者が開業時に利用できる融資制度は、以下の4つです。

- 融資制度1. 新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)

- 融資制度2. 制度融資(地方自治体)

- 融資制度3. 信用保証協会付融資

- 融資制度4. 不動産担保融資

いずれも低金利かつ長期の借入を実現できるため、資金繰りの負担を軽減しながらスムーズに開業準備を進められます。

融資制度1. 新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)

日本政策金融公庫は、民間金融機関の取り組みを補完しつつ、中小企業や個人事業主、農林水産業者などへの融資を通じて事業の成長や安定を支援する政策金融機関です。

民間金融機関だけでは対応が難しい中小企業や小規模事業者をサポートする役割を担っているため、自己資金が少ない事業者でも融資を受けられる可能性があります。

日本政策金融公庫が提供している融資制度の中でも、開業予定のSES事業者におすすめなのは「新規開業・スタートアップ支援資金」です。事業を新たに始める方や開業後おおむね7年以内の方を対象とした創業融資制度で、設備資金や運転資金として使える事業資金を最大7,200万円まで借りられます。

「新規開業・スタートアップ支援資金」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の詳細情報

| 利用対象者 | ・女性 ・若者 ・シニア ・廃業歴等があり創業に再チャレンジする方 など |

|---|---|

| 資金使途 | 設備資金および運転資金 |

| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

| 金利 | ・有担保:1.90〜3.90% ・無担保:2.90〜4.40% |

| 返済期間 | ・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) ・運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |

「新規開業・スタートアップ支援資金」は、資金調達が難しい創業期のSES事業者でも安心して利用できる仕組みが整っています。

たとえば、女性・若者・シニアの方など特定の条件に当てはまる方であれば、通常よりも低い金利(1.25〜4.00%)での借入が可能です。SESの開業に向けて多額の資金を調達しても、総返済額を抑えられるため、資金繰りに余裕を持ちながら経営の安定化を図れます。

また、返済期間は最長20年と長めに設定されており、据置期間によって元金の返済を最大5年間猶予できる点も大きなメリットです。これにより、事業が軌道に乗るまでの期間も、無理のない計画で返済を続けられます。

なお、「新規開業・スタートアップ支援資金の審査を通るポイント」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

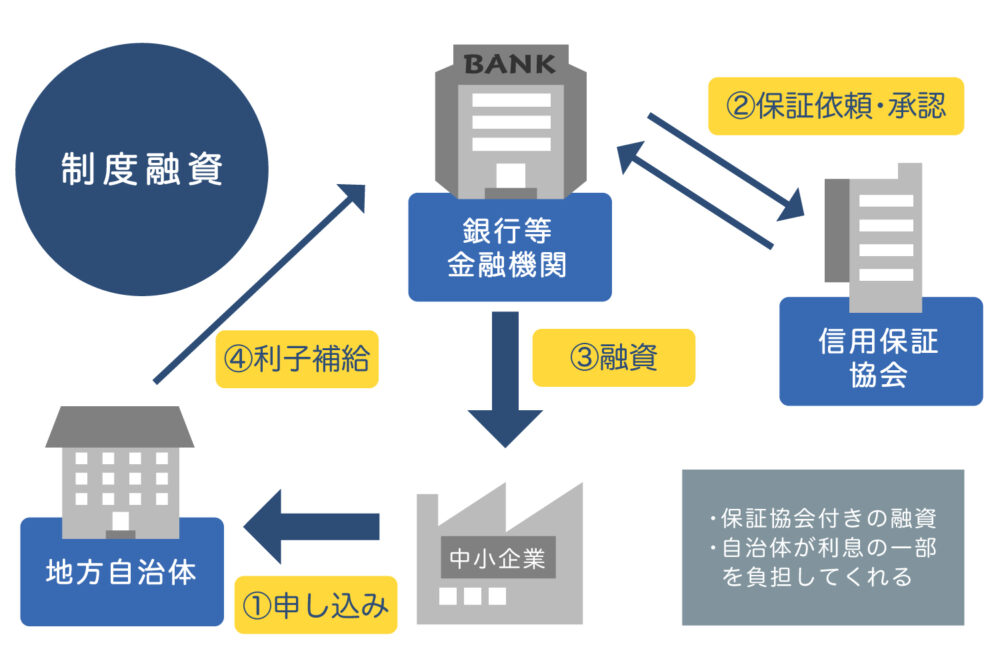

融資制度2. 制度融資(地方自治体)

制度融資は、都道府県や市町村などの地方自治体が、民間金融機関や信用保証協会と連携して実行する融資制度です。信用保証協会の保証を付けることで、金融機関の貸し倒れリスクが軽減されるため、他の融資制度に比べて審査に通りやすい特徴があります。

また制度融資は、自治体が「利息」や「信用保証料」の支払いを補助する役割を担っているのも大きなメリットです。

一例として、自治体の手厚いサポートを受けられる東京都新宿区の制度融資「創業資金」を紹介します。

▼東京都新宿区制度融資「創業資金」の詳細情報

| 資金使途 | 創業時の運転・設備資金 |

|---|---|

| 貸付限度額 | 2,000万円 |

| 金利 | 1.80%以下(自己負担0.20%以下、区負担1.6%以下) |

| 信用保証料の補助 | 1/2補助(上限26万円) |

| 返済期間 | 7年以内 |

新宿区の制度融資は、利息と信用保証料の双方を補助する仕組みが整っているため、事業者は返済コストの大幅な軽減が可能です。実質的なコスト負担を軽減することで、毎月の資金繰りに余裕が生まれ、事業運営に資金を活用しやすくなります。

ただし、自治体の財政状況によっては、利息や信用保証料の支払いについて補助を受けられない可能性がある点に注意が必要です。予期せぬ支払いで資金繰りを圧迫しないよう、利用の際は事前に自治体の公式サイトで補助の有無を確認しましょう。

また、制度融資は3機関それぞれの審査を受ける必要があり、資金調達までに時間がかかるため、時間に余裕を持って準備することも大切です。

なお、「制度融資のメリット・デメリットや利用の流れ」を詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

融資制度3. 信用保証協会付融資

「信用保証協会付融資」は、公的機関である信用保証協会が保証人となり、返済困難時の債務保証を行うことで事業者の資金調達をサポートする融資制度です。返済が滞った場合には、信用保証協会が代わりに支払う仕組みとなっているため、創業期の事業者も安心して融資を受けられます。

「信用保証協会付融資」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼信用保証協会付融資の詳細情報

| 借入可能額 | 2億8,000万円 |

|---|---|

| 金利 | 銀行に支払う利息(2.00%前後)+信用保証協会に支払う保証料(0.45〜1.90%) |

| 審査期間 | 2週間〜1ヶ月程度 |

| 返済期間 | 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内 |

限度額は最大2億8,000万円と他の融資制度に比べて高いため、事業所の整備やITインフラの導入、人材採用など幅広い用途に資金を活用できます。

返済期間も運転資金で最長7年、設備資金で最長10年と長期に設定されており、売上が安定しない時期も資金繰りに余裕を持った返済が可能です。

ただし、「信用保証協会付融資」は制度融資と違って、利息や信用保証料の支払いを原則として事業者が全て負担しなければなりません。返済期間が長くなるほど総返済額は膨らむため、利用の際は事前に入念な返済シミュレーションを行ってから申込みましょう。

なお、「信用保証協会の融資審査を突破するコツや審査基準」について詳しく知りたい方は、以下記事を必ずチェックしてください。

融資制度4. 不動産担保融資

「不動産担保融資」は、企業が保有する土地や建物などの不動産を担保に差し入れて、金融機関から資金を借り入れる融資制度です。不動産を担保に設定することで、返済が滞った場合も金融機関は資金を回収できるため、無担保で借り入れるよりも審査通過の可能性が高まります。

「不動産担保融資」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼不動産担保融資の詳細情報

| 借入可能額 | 不動産の評価額に掛け目(評価額の50〜80%程度)を乗じた金額 |

|---|---|

| 金利 | 1.00〜5.00%程度 |

| 審査期間 | 2週間〜2ヶ月程度 |

| 返済期間 | 最長30〜35年程度 |

「不動産担保融資」は、担保にする不動産の評価額を基準に借入額が決定されるため、場合によっては1億円以上のまとまった資金を確保できます。

原則として資金使途に制限がなく、開業時のオフィス新設や大規模なエンジニア採用、教育体制の整備といった多様な支出に対応できるのも嬉しいポイントです。

ただし、借入可能額はあくまでも「評価額の50〜80%程度」に限られる点に注意しなければなりません。仮に1億円の融資を希望する場合は、少なくとも1億2,500万円〜2億円程度の評価額が見込める不動産を用意する必要があります。

また、資金不足で返済困難に陥ると不動産を失う可能性があるため、融資を申し込む際は、どの土地や建物を担保に差し入れるか慎重に検討しましょう。

なお、融資のプロである筆者が厳選した「低金利のおすすめ不動産担保ローン」を詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

「自社にあった融資制度で資金調達したい」方は、成果報酬型の融資コンサルサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、SESの開業に向けた融資を徹底的にサポートします。

その他の資金調達方法に関するアドバイスや手続きの代行も成果報酬1%~でコンサルティングしているため、お気軽に無料の融資相談をお申し込みください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,400社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「SESの融資に強い」相談先はコチラ /

※【毎日 限定5名まで!!】

SESの開業時に利用できる資金調達方法5選

SESを開業する際は、以下5つの資金調達方法も活用できます。

- 方法1. 補助金・助成金

- 方法2. ベンチャーキャピタル(VC)からの出資

- 方法3. エンジェル投資

- 方法4. ビジネスローン

- 方法5. ファクタリング

それぞれのメリットを活かしつつ、融資制度と上手く組み合わせれば、より効率的に開業資金を確保できるでしょう。

方法1. 補助金・助成金

「補助金・助成金」は、国や自治体が政策目的に沿った事業活動を後押しするために交付する資金です。融資と違って返済義務が発生しないため、資金繰りの負担を軽減しながら開業準備を進められます。

SESの事業者が開業時に利用できる「補助金・助成金」は、以下のとおりです。

▼SESの開業におすすめの「補助金・助成金」

| 補助金・助成金 | 限度額 |

|---|---|

| 経済産業省「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」 | 2,500万円 |

| 中小企業基盤整備機構「IT導入補助金」 | 3,000万円 |

| 各都道府県「地方創生起業支援事業 起業支援金」 | 200万円 |

| 全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」 | 200万円 |

| 東京都「創業助成事業」 | 400万円 |

| 厚生労働省「キャリアアップ助成金」 | 120万円(1人あたり) |

| 厚生労働省「人材確保等支援助成金」 | 150万円 |

| 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」 | 150万円 |

補助金は、主に「新規事業の立ち上げ」や「雇用の安定」に取り組む事業者に支給され、助成金よりも限度額が高めに設定されています。ただし、税金を財源としており採用枠も限られるため、厳しい審査を通過しなければ受給できません。

助成金は、企業の「労働環境の改善」や「人材育成」を支援するために給付される資金で、要件を満たしていれば高い確率で受給できるのが特徴です。補助金よりも限度額は低いため、大規模な投資向きではありませんが、従業員の教育訓練や職場環境の整備など、小規模な取り組みを進める際に有効活用できます。

なお、「補助金・助成金のメリット・デメリットや申請方法」を詳しく知りたい方は、以下記事を必ずチェックしてください。

方法2. ベンチャーキャピタル(VC)からの出資

ベンチャーキャピタル(VC)は、将来の成長が期待される企業に対して出資を行い、株式の取得を通じて資金提供を行う投資会社です。出資を受ける際は企業の株式を譲渡する必要があるものの、返済義務のない資金を確保できるため、資金繰りに余裕を持ちながらSES事業を始められます。

その他、SES事業者がベンチャーキャピタルから出資を受けるメリットは、以下のとおりです。

- 限度額がないため会社の急成長が見込める

- 経営に関する有益な情報やノウハウも得られる

- 事業提携や人材紹介の支援を受けられる可能性がある

ベンチャーキャピタルからの資金調達は「出資」であるため、事業の将来性を認めてもらえれば、数億円規模の資金を確保できる可能性があります。

企業を成長させるために必要な知識・経験を提供してもらえる点もメリットであるものの、経営の自由度が下がる点には注意しなければなりません。ベンチャーキャピタルの持株比率が高まるほど、経営に対して強い発言権を持つようになるため、出資を受ける際は株式を渡しすぎないことが大切です。

また、ベンチャーキャピタルが持つ独自のネットワークで他企業との関係を築けば、業界の最新動向など事業成長に役立つ情報を得やすくなります。

なお、「ベンチャーキャピタルから資金調達する際に押さえておくべきポイント」を詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

方法3. エンジェル投資

エンジェル投資は、個人の投資家(エンジェル投資家)が、自らの資金をスタートアップや創業間もない企業に投資する仕組みです。

ベンチャーキャピタルと同じく返済義務が発生しない資金を受け取れるため、資金繰りに余裕を持ちながらスムーズに開業準備を進められます。

SES事業者がエンジェル投資家から出資を受ける最大のメリットは、ベンチャーキャピタルに比べて迅速かつ柔軟な対応が期待できることです。エンジェル投資家は、個人の判断で投資するかどうかを決定できるため、法人であるベンチャーキャピタルより有利な条件で資金調達できる可能性があります。

投資家が経営者としての経験を持っていれば、事業戦略や資金計画、人材マネジメントに関する実践的な助言を得られるのも嬉しいポイントです。

ただし、エンジェル投資は個人の投資家から出資を受ける仕組みのため、投資額は数百万円〜2,000万円程度と少ない傾向にあります。エンジェル投資を活用する際は、あらかじめ希望額を明確にし、必要に応じて他の方法と組み合わせながら資金を確保しましょう。

なお、「投資に積極的なエンジェル投資家の探し方」について詳しく知りたい方は、以下記事を必ずチェックしてください。

方法4. ビジネスローン

「ビジネスローン」は、法人や個人事業主が銀行や消費者金融、信販会社などから事業資金を借り入れる資金調達方法です。

SES事業の運営に関するものであれば、従業員の給与や広告宣伝費、オフィスの賃料など幅広い経費に資金を充てられます。多くの場合は「無担保・無保証」で利用可能なため、創業期の事業者が無理なく開業資金を調達できる点も大きなメリットです。

「ビジネスローン」の詳細情報について、以下にまとめました。

▼「ビジネスローン」の詳細情報

| 借入可能額 | 50万円〜1,000万円 |

|---|---|

| 金利 | 8.00〜18.00%程度 |

| 審査期間 | 即日〜1週間 |

| 返済期間 | 1年〜5年程度 |

「ビジネスローン」は、最短即日で融資を受けられる抜群のスピード感が大きな魅力です。案件受注に伴う人件費の増加や突発的な設備投資が発生しても、スピーディに資金を確保することで、事業を中断せずに運営を継続できます。

ただし、「ビジネスローン」は通常の融資制度と比べて金利が高く、返済期間も短く設定されている点に注意しなければなりません。毎月の返済額が大きくなり、資金繰りを圧迫する可能性があるため、利用の際は事前に返済シミュレーションを行い、無理のない範囲で借りることが大切です。

なお、融資のプロが厳選した「審査が通りやすい9つのビジネスローン」「即日融資に対応したビジネスローン」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

方法5. ファクタリング

「ファクタリング」は、企業が保有している売掛債権をファクタリング会社に売却し、支払期日より前に現金化する資金調達方法です。

SES事業は、エンジニアに対する給与や外注費の支払いが先行する一方で、取引先から売上を回収するまでに1〜2ヶ月ほど待たなければなりません。しかし、「ファクタリング」を活用すれば取引先からの入金を待たずに運転資金を確保できるため、資金繰りに余裕を持ちながら安定した経営を続けられます。

「ファクタリング」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼ファクタリングの詳細情報

| 買取可能額 | 「無制限」が多い |

|---|---|

| 金利 | 2社間:10.00〜30.00%程度 3社間:1.00〜10.00%程度 |

| 審査期間 | 最短2時間〜1週間 |

| 返済期間 | 売掛金の支払いサイトまで |

「ファクタリング」の審査スピードは最短2時間と、他の資金調達方法に比べて圧倒的に早いため、「今すぐ資金が必要」といった場面でも迅速に対応できます。売掛債権の保有企業(自社)、ファクタリング会社、売掛先が契約を結ぶ「3社間ファクタリング」であれば、手数料をより抑えられるのもメリットです。

ただし、「ファクタリング」の買取可能額は売掛金の範囲内に限られるため、取引状況によっては必要な運転資金を十分に賄えない可能性があります。また、取引先との契約や売上の存在が資金調達の前提となることから、「ファクタリング」は開業後の資金繰りを安定させる手段として活用しましょう。

なお、筆者がおすすめする「即日入金のファクタリング14社」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

SESの事業者が開業に向けて融資を受ける流れ

SESの事業者が開業に向けて融資を受ける際の流れは、以下のとおりです。

金融機関での相談・申込み

まずは、金融機関の窓口で融資の相談を行います。融資の目的や必要金額を明確に伝えつつ、積極的に質問を投げかけて金融機関が審査で何を重視しているかを把握しましょう。

必要書類の準備

金融機関の担当者から聞いた内容をもとに、必要書類を準備します。開業予定のSES事業者が用意すべき書類は主に以下のとおりです。

- 事業計画書

- 資金繰り表

- 資金使途明細

- 自己資金の証明書類

- 開業届

- 登記簿謄本

- 印鑑証明書

- 公共料金の支払状況がわかる書類

- 確定申告書または源泉徴収票(直近2年度分) など

必要書類の内容は金融機関によって異なるため、審査で不利にならないよう事前に確認しておきましょう。

担当者との面談・審査

担当者との面談では、書類だけで判断できない「経営者の資質」「資金計画・売上計画」について詳しく質問されます。SES事業の収益構造をわかりやすく伝えるのはもちろん、リスクに対する対応策も説明できるように準備しておきましょう。

その後、面談・書類の内容をもとに金融機関で審査が行われます。金融機関や利用する制度によって異なりますが、審査完了までにかかる期間は一般的に2週間〜1ヶ月程度です。

契約・融資実行

審査完了後、担当者から電話や郵送などで融資の可否について連絡がきます。審査に通った場合は融資契約の手続きを行い、その後、金融機関から指定口座へ振り込まれる流れです。

借入後は計画通りに返済するだけでなく、資金繰りが厳しい場合には早めに相談するなど誠実な対応を心がけることで、金融機関と長期的な信頼関係を築けます。

SESの融資審査で高評価を得る事業計画書の書き方「5つのポイント」【融資の専門家の独自目線】

SES事業者が融資審査で高評価を得るためには、事業内容や収支の見込みなどを具体的にまとめた「事業計画書」を丁寧に作成することが欠かせません。

SES業は特殊な業界であるため、筆者が現場で融資支援をしている経験上、事業計画書には以下5つポイントを必ず押さえるべきだと考えます。

- ポイント1. IT業界に疎い担当者でも事業構造を理解できるように書く

- ポイント2. 「事業計画書」で押さえておくべき必須項目を記載する

- ポイント3. 長期的に安定した収益が見込める事業計画を立てる

- ポイント4. 計画書の必須項目と、明確な根拠となる数値やデータを積極的に使う

- ポイント5. 競合との差別化を図る「独自の強み」を盛り込む

事業計画書を通して返済能力や計画性の高さをアピールできれば、金融機関からの信頼を得やすくなり、審査を有利に進められます。なお、「事業計画書の基礎知識や金融機関に重視されるポイント」を詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

ポイント1. IT業界に疎い担当者でも事業構造を理解できるように書く

SES事業者が融資審査で高評価を得るためには、IT業界に疎い担当者でも事業構造を無理なく理解できる、わかりやすい事業計画書を作成することが大切です。

金融機関の担当者は必ずしもIT業界に詳しいわけではなく、SESの仕組みに馴染みがないケースも少なくありません。そのため、SES特有のビジネスモデルに関する説明がなく、事業内容の理解に時間がかかると「本当に返済できるのか」と疑問を持たれる可能性があるでしょう。

事業計画書を作成する際は、まずSESの事業構造を理解しやすい形で提示し、「これなら返済に充てる資金を確保できそう」と納得してもらうことが重要です。

たとえば、事業計画書には以下のようなSES特有のビジネスモデルと、資金繰り上の課題を盛り込みましょう。

- エンジニアへの給与支払いが「月末締め・翌月払い」であるのに対し、クライアントからの入金は「月末締め・翌々月払い」であり、キャッシュフローに1〜2ヶ月のギャップが生じていること

- IT業界に多い「多重下請構造」が回収サイトを長期化させ、資金繰りを厳しくしていること

- 契約形態ごとに働き方が異なるため、「偽装請負」など違法行為に当たらないよう注意する必要があること

また、SES事業の売上計算については「売上=取引先から受け取る月額単価×稼働するエンジニア数」で表せることを説明するのがポイントです。月額単価の目安や想定する稼働人数も具体的に示すと、金融機関は将来の売上予測が現実的かどうかを判断しやすくなります。

このように、SESの事業構造を誰でも理解できる事業計画書を用意することで、不要な誤解や不安を与えず、スムーズに信用を得られるでしょう。

ポイント2. 「事業計画書」で押さえておくべき必須項目を記載する

事業計画書には、以下の項目を記載することが求められます。

▼事業計画書の必須項目

| 創業の動機 | ・SES事業に対する想い ・それを裏付ける具体的な行動や目標 など |

|---|---|

| 経営者の略歴等 | 以下を記載して、経験と専門性をアピールする。 ▼経験・専門性の訴求例 ・SES業界での経験年数 ・従事した役職 ・プロジェクトリーダー経験 ・システム開発・企画・制作・運用管理の具体的な業務内容 ・保有スキル(OS、アプリケーション、データベース、開発言語) など |

| 取扱商品・サービス | ・SESとして提供するIT技術者の業務内容 ・セールスポイント ・競合他社との差別化要素(例:特定の技術領域に特化、高品質なエンジニア育成、柔軟な対応力など) など |

| 取引先・取引関係等 | 以下を記載することで安定的な売上見込みの根拠があることを提示する。 ▼売上見込の根拠例 ・主要な取引先(エンドクライアントやSier)との関係性 ・見込み顧客との契約状況(契約書、メールのやり取りなど) ・既存の顧客リスト ・新規アタックリスト など |

| 必要な資金と調達方法 | ・「支払いサイトのズレ」を解消するための運転資金(人件費、広告費など)の必要性(資金繰り表の添付が有効) ・サーバー投資等の設備資金や、ソフトウェアの取得・制作費用の詳細(見積書を添付) など |

| 事業の見通し(月平均) | ・売上計算式「平均単価×稼働人数」に基づく「創業当初」と「軌道に乗った後」の月次売上予測 など |

| 人材・採用戦略 | ・優秀なエンジニアを確保するための施策の重要性(IT業界の慢性的な人材不足とエンジニアの「売り手市場」を背景に解説) ・魅力的な職場環境の整備(福利厚生の充実、テレワークの促進など) ・キャリアアップにつながる案件の提供について など |

| 営業力とマッチング能力の強化 | ・案件とエンジニアの最適なマッチング能力 ・クライアントや協力企業との円滑なコミュニケーション ・エンジニアへのサポート体制の強化 ・SNSを積極的に活用した営業活動 など |

| IT化・デジタル化の推進 | ・業務効率化(勤怠管理、工程管理、顧客管理など)に向けたITツールやシステムの導入 など |

これらの情報を幅広く盛り込めば、金融機関に対して事業の成長性や持続性を明確にアピールでき、審査を有利に進められるでしょう。上記を参考に記載内容を整理し、具体的な数値を使いながら事業計画書を作成してみてください。

ポイント3. 長期的に安定した収益が見込める事業計画を立てる

SES事業者が融資審査に臨む際は、短期的な利益だけでなく、長期的に安定した収益が見込める事業計画書を立てることも意識しましょう。

金融機関が融資先を評価する際に最も重視するのは、「将来にわたって安定的に返済を続けられるかどうか」です。

SES事業は労働集約型のサービス業であることから、粗利益率の高さが事業の健全性を示す重要な指標となります。また、人材に依存するビジネスモデルのため、以下の要素がどのように粗利益率の向上につながり、それを長期的に維持できるのかも、金融機関にとっては大きな判断材料です。

- エンジニアの稼働率

- 契約単価設定

- 稼働率の最大化

- 間接費の効率的な管理 など

融資審査を有利に進めるには、上記を踏まえて安定した利益を継続的に生み出せる根拠を事業計画書に盛り込む必要があります。

具体的には、SES事業の基本的な売上計算式(取引先からの月額単価 × 稼働エンジニア数)をもとに、今後3〜5年の単価やエンジニア数の推移を説明しましょう。その上で、稼働率を維持するための取り組みや、契約単価を下げずに案件を確保する方法を示せば、「安定的な事業成長が見込める」と判断されやすくなります。

人材依存型のビジネスである点を踏まえ、エンジニアの採用・教育・定着施策についても触れておくことも、金融機関からの信頼を得るためには重要なポイントです。

ポイント4. 計画書の必須項目と、明確な根拠となる数値やデータを積極的に使う

SES事業者が審査を有利に進めるには、主観的な説明だけに頼らず、明確な根拠となる数値やデータを積極的に使って事業計画書を作成する必要があります。

金融機関が企業の返済能力を見極めるためには、事業の収益性や資金繰りの安定性を裏付ける具体的な数値や客観的なデータが欠かせません。曖昧な見通しや希望的観測だけでは、事業計画書の数値を達成できるのか客観的に判断できず、「本当に返済できるのか」と疑問を持たれる可能性があります。

そのため、事業計画書を作成する際は以下の数値やデータを積極的に盛り込み、事業の実現可能性や返済能力の高さをアピールしましょう。

事業計画書に盛り込むべき「数値」「データ」

- 売上予測

- 粗利益率・営業利益率

- 月次の資金繰り表

- 自己資金額・自己資本比率

- 取引先との契約書

- 主要取引先の与信情報

- 業界平均や市場調査データ

- 過去の納税証明書 など

これらの数値やデータを用いる際に大切なのは、過度に楽観的な数字を並べないことです。売上や経費を慎重に見積もり、エンジニア不足や契約解除といったリスクもあらかじめ織り込むことで、事業計画全体の信頼性を高められます。

ポイント5. 競合との差別化を図る「独自の強み」を盛り込む

SES事業者が融資審査の成功率を高めるには、競合との差別化を図る「独自の強み」を事業計画書に盛り込むことも重要です。

SES事業は参入障壁が低い分、競合も数多く存在します。長期的に安定した事業を続けるには、市場で継続的に選ばれる独自性を打ち出さなければなりません。事業の安定性は金融機関が重視するポイントでもあるため、審査の際は事業計画書に自社ならではの強みを記載し、返済原資を確保できることをアピールしましょう。

SES事業で競合との差別化を図れる「独自の強み」の例は、以下のとおりです。

SES事業で競合との差別化を図れる「独自の強み」の例

- 技術特化型のサービスを展開

- 特定の業界・業務に特化したチームを編成

- エンジニア育成・キャリア支援を強化

- 「人材提供」以外の付加価値を提供 など

特定分野・業界での専門性をアピールしたり、他社にはない付加価値を提供したりすることで、価格競争を避けながら安定した案件受注につなげられます。上記を実現させるための具体的な戦略を事業計画書に盛り込めば、金融機関から「持続的に競争力を維持できる仕組みがある」と評価されやすくなるでしょう。

「SESの融資のポイントを押さえて融資を受けたい」方は、成果報酬型の融資コンサルサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、SESの開業に向けた融資を徹底的にサポートします。

その他の資金調達方法に関するアドバイスや手続きの代行も成果報酬1%~でコンサルティングしているため、お気軽に無料の融資相談をお申し込みください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,400社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「SESの融資に強い」相談先はコチラ /

※【毎日 限定5名まで!!】

SES事業者が開業に向けて融資を成功させる3つのコツ

SES事業者が開業に向けて融資を成功させるコツは、以下の3つです。

- コツ1. 資金繰り表で「資金使途」「借入希望額」を具体的に示す

- コツ2. 自己資金は借入希望額の3割程度を目安に確保しておく

- コツ3. 融資の支援実績が豊富なプロにサポートを依頼する

事業計画書を丁寧に作成した上で、上記のコツを押さえれば、さらに融資の成功率を高められます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

コツ1. 資金繰り表で「資金使途」「借入希望額」を具体的に示す

SES事業者が開業に向けて融資を成功させるには、資金繰り表を作成して「資金使途」「借入希望額」を具体的に示すことが重要です。

金融機関は融資の可否を判断する際、「貸したお金が何に使われるのか」「返済原資をどのように確保するのか」を重視しています。「赤字の穴埋めをするために借りられるだけ借りたい」と伝えても、金融機関からは「返済能力がない」と判断され、十分な融資を受けられないでしょう。

そのため、融資審査に臨む際は「何のために」「いくら必要なのか」を明確にし、借入金額や資金使途の妥当性を証明しなければなりません。

開業予定のSES事業者が資金繰り表を作成する際は、まず以下のように初期費用と運転資金を細かく分けて、それぞれ必要な金額を明記しましょう。

▼SESの開業に必要な「初期費用」「運転資金」の内訳

| 初期費用 | ・事務所保証金 ・内装工事費 ・備品購入費 ・システム導入費 など |

| 運転資金 | ・人件費 ・社会保険料 ・家賃 ・通信費 など |

資金使途を区分して記載すれば、借入額の根拠が明確になり、金融機関からも「資金繰りを正しく管理している」と高い評価を受けやすくなります。また、売上回収までに1〜2ヶ月のタイムラグが発生することを踏まえ、資金繰り表に「売上が伸びてもすぐに現金を確保できない」という実態を反映させるのもポイントです。

入金遅延のリスクがあることも織り込めば、説得力が増して3〜4ヶ月程度の余裕を持たせた運転資金を確保できる可能性が高まります。

ただし、あまりにも実態とかけ離れた金額を設定すると減額される可能性があるため、事業計画の内容と照らし合わせながら現実的な金額を提示しましょう。

コツ2. 自己資金は借入希望額の3割程度を目安に確保しておく

融資を受けるにあたって、借入希望額の3割程度を目安に自己資金を確保しておくと、事業に対する本気度が伝わり審査に通りやすくなります。

十分な自己資金は、開業前から計画的に貯蓄や準備を進めてきた証拠です。金融機関は、適切に資金管理できる経営者を「確実な返済が見込める」と評価する傾向にあるため、その点を明確にアピールすれば審査でプラスに働きます。

自己資金が借入希望額の3割に満たない場合は、以下の方法で資金を増やすのがおすすめです。

- 補助金・助成金

- クラウドファンディング

- 退職金

- 保険の解約返戻金

- 家族・親族による贈与

- 資産の売却 など

家族や親族から贈与を受ける場合は特に、自己資金を意図的に多く見せかけるために資金を一時的に借り入れる「見せ金」を疑われる可能性があります。正当に受け取ったお金でも、金融機関に「見せ金」と判断されると審査に落ちてしまうため、贈与を受ける際は契約書や振込明細を準備し、返済不要であることを証明しましょう。

他の資金調達方法についても、お金の出所を証明できる書類を準備しておくことが、審査を有利に進める上で不可欠です。

なお、「融資以外に活用できる資金調達方法」を詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

コツ3. 融資の支援実績が豊富なプロにサポートを依頼する

SES事業者が審査を有利に進めるには、融資の支援実績が豊富なプロにサポートを依頼することも検討しましょう。

金融機関出身者や税理士、中小企業診断士といった融資支援の実績がある専門家は、金融機関が審査で注目するポイントを熟知しています。そのため、サポートを受ければ審査で不利になりやすい部分をカバーしながら資料を整えることができ、金融機関からの評価を高められるでしょう。

その他、融資の支援実績が豊富なプロにサポートを依頼するメリットは、以下のとおりです。

- 事業計画の精度が高まることで安定した経営を実現できる

- 自力では見つけにくい最適な資金調達方法を提案してもらえる

- 融資の手続きにかかる負担を軽減し、開業準備に集中できる など

融資の専門家に依頼する際はコストが発生するため、公式サイトや無料相談などで「支援実績」「成功事例」を確認し、希望に合うサービスを見つけましょう。

「SESのコツを押さえて、少しでも融資の確率を上げたい」方は、成果報酬型の融資コンサルサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、SESの開業に向けた融資を徹底的にサポートします。

その他の資金調達方法に関するアドバイスや手続きの代行も成果報酬1%~でコンサルティングしているため、お気軽に無料の融資相談をお申し込みください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,400社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「SESの融資に強い」相談先はコチラ /

※【毎日 限定5名まで!!】

SESの開業に必要な費用・内訳

SESの開業資金は、数ヶ月分の運転資金も含めて1,500〜3,000万円ほど用意するのが一般的だといわれています。

具体的な費用・内訳は以下のとおりです。

▼SESの開業に必要な費用・内訳

| 法人設立費 | 約10〜30万円 |

| 労働者派遣事業許可取得費 | 約30〜50万円 |

| オフィスの賃貸費用 | 約100〜300万円 |

| 人材採用費用 | 約100〜300万円(初期エンジニア5名程度の場合) |

| 設備・備品購入費 | 約30〜100万円 |

| システム・ソフトウェア導入費 | 約20〜50万円 |

| 広告宣伝費 | 約50〜200万円 |

| 運転資金(3ヶ月分) | 約1,000〜2,000万円 |

| 合計 | 約1,340〜3,030万円 |

SESは、給与や社会保険料の支払いが先行する一方、取引先からの入金は1〜2ヶ月遅れるため、開業前にまとまった運転資金を確保しておかなければなりません。

SESの開業に向けて融資を受ける際は、上記をもとに必要な金額を整理し、事業計画書の内容と整合性を持たせた上で申込み手続きを進めましょう。

SESとは?一般的な契約形態や人材派遣会社との違いをチェック

SES(システムエンジニアリングサービス)は、取引先企業にエンジニアを常駐させ、システム開発や運用・保守などの業務を支援するサービスです。

SES企業によるサービス提供は、以下の流れで進められます。

- 1. 取引先からエンジニア派遣の依頼がくる

- 2. 依頼条件に合う人材を取引先に常駐させる

- 3. 配属されたエンジニアは取引先で技術力を提供する

- 4. 技術提供の対価として取引先から報酬が支払われる

SESの契約形態は、成果物を納品して報酬を得る「請負契約」ではなく、エンジニアが提供する「労務そのもの」に対して報酬が支払われる「準委任契約」が一般的です。

SESと似ている事業として「人材派遣会社」も挙げられますが、この2つは「エンジニアに対する指揮命令権を誰が持っているのか」について大きな違いがあります。人材派遣会社の場合、エンジニアに対して業務上の指揮命令を行えるのは、クライアントである派遣先企業です。

一方、SESは効率的な業務遂行のために、取引先へエンジニアを常駐させることはあるものの、厳密にいうと人材を派遣しているわけではありません。そのため、エンジニアに対する業務上の指揮命令権は、依頼を受けたSES企業が持っています。

「SESの融資」についてよくある質問

SESの融資について、よくある質問を下記にまとめました。開業を成功させるポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

SES事業の経営者が、日本政策金融公庫の融資に落ちる理由は何ですか?

日本政策金融公庫の融資に落ちる理由として考えられるものは、以下のとおりです。

- 経営者の信用情報に問題がある

- 税金や公共料金の支払いを滞納している

- 自己資金に見合わない融資額を希望している

- 曖昧な事業計画書を作成している など

日本政策金融公庫の融資審査を有利に進めるには、具体性のある事業計画書を作成したり、希望額の3割を目安に自己資金を確保したりしましょう。

市場調査などの客観的なデータをもとに、事業の将来性を説明するのも重要なポイントです。

なお、「日本政策金融公庫の融資を攻略するコツ」を詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

SES事業で法人化するメリットと、最適なタイミングはいつですか?

SES事業で法人化する主なメリットとしては、以下の2つが挙げられます。

▼SES事業で法人化するメリット

- 社会的な信用度の向上

-

法人は登記簿謄本で会社情報を誰でも確認でき、設立・維持にもコストがかかるため、個人事業主より信用力が高いとされています。これにより、大きな企業と取引できたり融資審査に通りやすくなったりするのです体的に示す事業計画書が必要です。

- 税制面での優遇

-

法人化すると、役員報酬分の給与所得控除が受けられます。その他、「経費計上の幅が広い」「消費税が免除される」「事業のリスクが個人資産に影響しない」「決算期を自分で決められる」なども大きなメリットです。

SESで法人化する最適なタイミングは、「課税売上高が1,000万円を超えた場合」「課税所得が800万円以上の場合」です。

課税売上高が1,000万円を超えると2年後に消費税の課税対象となりますが、法人化することで納税が2年間免除される場合があります(資本金1,000万円未満の会社の場合、1期目のみ免税)。

また、課税所得が800万円を超えると、法人化によって税負担を抑えられるケースもあるためおすすめです。

ただし、法人化には「赤字でも法人住民税の均等割7万円が発生する」「社会保険料の負担が増える」などのデメリットもあります。そのため、法人化を検討する際は税理士などの専門家に相談し、経営状況に合わせて入念なシミュレーションを行いましょう。

SESを開業するためにはいくら貯金が必要ですか?

SESを開業するには、数ヶ月分の運転資金も含めて、一般的に500〜1,000万円ほどの資金が必要だといわれています。多くの場合、自己資金だけで開業資金を賄うのは難しいため、補助金・助成金の活用や融資を通じてまとまった資金を確保しなければなりません。

融資審査に向けて自己資金を増やす際は、以下の方法で資金調達するのがおすすめです。

- 補助金・助成金

- クラウドファンディング

- 退職金

- 保険の解約返戻金

- 家族・親族による贈与

- 資産の売却 など

十分な自己資金を確保しておくことで、融資審査にも通りやすくなり、SESの開業に必要な資金をスムーズに集められます。

なお、「融資以外の資金調達方法と想定されるリスク」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

SESの開業にピッタリな融資制度を見つけて円滑に準備を進めよう!

自社にピッタリの融資制度を活用すれば、SESの開業準備をスムーズに進められるのはもちろん、開業後における資金繰りの安定化も図りやすくなります。

SESの開業時に利用できる融資制度・資金調達方法は、以下のとおりです。

SESの開業で利用できる4つの融資制度

- 制度1. 新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)

- 制度2. 制度融資(地方自治体)

- 制度3. 信用保証協会付融資

- 制度4. 不動産担保融資

SESの開業時に利用できる資金調達方法5選

- 方法1. 補助金・助成金

- 方法2. ベンチャーキャピタル(VC)からの出資

- 方法3. エンジェル投資

- 方法4. ビジネスローン

- 方法5. ファクタリング

融資審査に向けて事業計画書を作成する際は、IT業界に疎い担当者でも事業構造を理解できるように書くことを心がけましょう。その上で、事業の計画性や持続性をアピールすれば、金融機関からの評価も高まり、融資の成功につなげられるはずです。

本記事はここまでになりますが、融資の現場で培ったリアルで濃い内容なので、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。

「自社にあった融資で資金調達したい」方は、成果報酬型の融資コンサルサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、SESの開業に向けた融資を徹底的にサポートします。

その他の資金調達方法に関するアドバイスや手続きの代行も成果報酬1%~でコンサルティングしているため、お気軽に無料の融資相談をお申し込みください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,400社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「SESの融資に強い」相談先はコチラ /

※【毎日 限定5名まで!!】

本記事で紹介した内容をもとに、融資制度を活用してSESの開業準備を着実に進め、事業の成功にお役立ていただければ幸いです。

_20250924.png)