卸売業は「市場の縮小」「労働力不足」「DX推進の遅れ」といった課題を抱えており、安定した経営を続けるためには融資を活用した資金繰り改善や資金調達が欠かせません。

卸売業の経営者の方は、以下のようなお悩み・疑問をお持ちではないでしょうか?

「卸売業の開業で融資を受けたいが、どの金融機関に申込むべきかわからない」

「融資の手続きを間違えて審査に落ちたらどうしよう…。融資を受ける流れを完璧にしておきたい」

「卸売業の資金繰り改善に向けて早急に資金調達したい!融資を成功させるコツはあるの?」

「仕入の支払いが多くて手元資金が一気に減ってしまう」「在庫が積み上がって管理コストを圧迫している」など、卸売業特有の悩みを抱えている方は多いでしょう。融資を活用すれば、資金繰り改善に必要な資金を獲得でき、安定した事業運営が実現できます。

卸売業の開業・資金繰り改善に使える融資制度は、以下のとおりです。

卸売業の開業・資金繰り改善に使える融資制度11選

- 制度1. 日本政策金融公庫|一般貸付

- 制度2. 日本政策金融公庫|企業活力強化資金

- 制度3. 日本政策金融公庫|食品流通改善資金

- 制度4. 日本政策金融公庫|観光産業等生産性向上資金

- 制度5. 日本政策金融公庫|事業再生・企業再建支援資金

- 制度6. 日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金

- 制度7. 地方自治体|制度融資

- 制度8. 民間金融機関|プロパー融資

- 制度9. 民間金融機関|信用保証協会付融資

- 制度10. 民間金融機関|不動産担保融資

- 制度11. 民間金融機関|流動資産担保融資(ABL)

また、目的や状況に応じて以下3つの資金調達方法も活用すると、さらに資金繰り改善や開業準備を進めやすくなります。

卸売業の開業・資金繰り改善に役立つ資金調達方法3選

- 方法1. 補助金・助成金

- 方法2. ビジネスローン

- 方法3. ファクタリング

それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説していますので、ぜひ最適な資金調達方法を見つけてください。

筆者は「融資代行プロ」という成果報酬型の「融資コンサル」サービスで、これまで多くの卸売業の融資をご支援してきました。

- 資金調達・財務コンサル会社の経営者

1.融資コンサル|融資代行プロ

2.財務コンサル|御社の財務責任者

3.社外CFOサービス|御社の社外CFO

4.事業計画書の作成代行サービス - 経営コンサル会社の経営者

新規事業コンサル|(株)Pro-D-use - その他、エクイティ支援実績なども多数

これまでの支援実績

創業前後の個人/法人〜中堅企業

調達額「200万円」〜「9.5億円」

多業界の資金調達 / 財務コンサル実績

本記事では、融資のプロである筆者が、「卸売業の資金繰り改善・開業に役立つ融資制度」や「融資を成功させるコツ」等、以下の内容を丁寧に解説します。融資の現場で培ったリアルで濃い内容なので、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。

- 卸売業の資金繰り改善・開業に役立つ融資制度・資金調達方法

- 卸売業の資金繰り改善・開業に向けて融資を受ける流れ

- 卸売業の資金繰り改善で融資を成功させるコツ

- 卸売業の資金繰りが悪化する原因・改善策

「資金ショートに陥る前に融資を受けたい」「審査に落ちるリスクを徹底的に回避したい」とお考えの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,300社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「卸売業の融資」を成功させるなら /

※【毎日 限定5名まで!!】

卸売業の資金繰り改善・開業に役立つ融資制度11選

卸売業の資金繰り改善・開業に役立つ融資制度は、以下のとおりです。

- 制度1. 日本政策金融公庫|一般貸付

- 制度2. 日本政策金融公庫|企業活力強化資金

- 制度3. 日本政策金融公庫|食品流通改善資金

- 制度4. 日本政策金融公庫|観光産業等生産性向上資金

- 制度5. 日本政策金融公庫|事業再生・企業再建支援資金

- 制度6. 日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金

- 制度7. 地方自治体|制度融資

- 制度8. 民間金融機関|プロパー融資

- 制度9. 民間金融機関|信用保証協会付融資

- 制度10. 民間金融機関|不動産担保融資

- 制度11. 民間金融機関|流動資産担保融資(ABL)

どれも低金利かつ長期で借りられる融資制度ですが、利用条件などは大きく異なるため、それぞれ確認して目的に合うものを選びましょう。

それぞれ詳しく解説します。

制度1. 日本政策金融公庫|一般貸付

日本政策金融公庫は、民間金融機関の取り組みを補完しつつ、中小企業や小規模事業者の資金調達を支援する政策金融機関です。

民間金融機関だけでは対応が難しい事業者向けの融資制度を数多く用意しているため、信用力や実績が乏しい事業者でも有利な条件で融資を受けられる可能性があります。

卸売業をはじめ、幅広い業種の中小企業が利用できる日本政策金融公庫の融資制度「一般貸付」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼日本政策金融公庫「一般貸付」の詳細情報

| 融資限度額 | 4,800万円(特定設備資金の場合は7,200万円) |

|---|---|

| 金利 | ・有担保:1.90〜3.90% ・無担保:3.00〜4.40% |

| 審査期間 | 2週間〜1ヶ月 |

| 返済期間 | ・設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内) ・運転資金:5年以内(うち据置期間1年以内) ・特定設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内) |

「一般貸付」の融資限度額は4,800万円と高く設定されているため、仕入代金の支払いや売掛金回収までの資金繰りなど、幅広い用途で活用できます。

商品・業種の変更に必要な「特定設備資金」であれば、7,200万円までの融資が可能です。倉庫の整備や物流システム導入など、大規模な設備投資に資金を回すことで、新規事業の展開や販路拡大といった取り組みの推進も期待できます。

民間金融機関に比べて金利が低く返済期間も長いため、毎月のコスト負担を抑えながら安定した資金繰りを図れるのも大きなメリットです。

なお、「日本政策金融公庫の融資を攻略するコツ」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

制度2. 日本政策金融公庫|企業活力強化資金

日本政策金融公庫の「企業活力強化資金」は、業務の効率化(合理化)や、複数企業による共同業務(共同化)を進める事業者の資金調達を支援する融資制度です。

卸売業や小売業、飲食サービス業などが利用対象に含まれており、合理化・共同化を図るために必要な設備資金、販売促進や人材確保に向けた運転資金を確保できます。

「企業活力強化資金」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼日本政策金融公庫「企業活力強化資金」の詳細情報

| 利用対象者 | 卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業、不動産賃貸業のいずれかの事業を営む方 |

| 資金使途 | 設備資金および運転資金 |

| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

|---|---|

| 金利 | ・有担保:1.05〜3.90% ・無担保:2.00〜4.40% |

| 返済期間 | ・設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内) ・運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内) |

「企業活力強化資金」の限度額も、「一般貸付(特定設備資金)」と同様に7,200万円と高く設定されているため、合理化・共同化に向けた施設整備や販売促進の取り組みを効率的に進められます。

財務状況や返済期間に応じて「特別利率(1.05〜4.00%)」で借りられる場合があり、返済負担を抑えて資金調達できるのも大きなメリットです。

借入元金の返済を一時的に猶予する「据置期間」も活用すれば、事業の立ち上げ期や設備投資直後でも、資金繰りに余裕を持ちながら経営を続けられます。

ただし、「一般貸付」より資金使途が限られるため、利用の際は対象となる経費や条件を事前に確認しておきましょう。

制度3. 日本政策金融公庫|食品流通改善資金

日本政策金融公庫の「食品流通改善資金」は、農畜水産物の流通を効率化し、消費を安定して拡大させるために、卸売市場の施設整備等を支援する融資制度です。

卸売市場の近代化・機能高度化に必要な施設の整備資金を融資することで、農畜水産物をスムーズかつ安定的に供給することを目的としています。

「食品流通改善資金」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼日本政策金融公庫「食品流通改善資金」の詳細情報

| 利用対象事業 | ・卸売市場施設 ・品質管理保全施設 ・定温輸送車 ・自動仕分け、搬送保管施設 など |

| 利用対象者 | 卸売業者、仲卸業者、卸売業者等の組織する法人など(中小企業者に限る) |

| 融資限度額 | 負担額の80%以内(限度額なし) |

|---|---|

| 金利 | 1.15〜2.55% |

| 返済期間 | ・卸売市場施設:10年超25年以内(うち据置期間5年以内) ・卸売業者施設、仲卸業者施設:10年超15年以内(うち据置期間3年以内) ・卸売市場機能高度化型施設:10年超25年以内(うち据置期間3年以内) |

融資限度額は「負担額の80%以内」とされており、上限額に制限がないため、大型の市場施設や最新機械の導入といった大規模投資に資金を活用できます。

また、金利2.55%以下、返済期間25年以内など、他の融資制度に比べて長期かつ低利で借入できる点もメリットです。数千万円〜数億円単位の融資を受けても、月々のコスト負担を抑えつつ、長期的に安定した返済計画を立てられます。

ただし、融資を受ける際は、負担額の20%を自己資金で賄わなければならない点に注意が必要です。

借入額が大きすぎると、かえって資金繰りを圧迫する可能性があるため、融資を受ける際は自己資金をどれくらい確保できるか踏まえた上で希望額を決定しましょう。

制度4. 日本政策金融公庫|観光産業等生産性向上資金

日本政策金融公庫の「観光産業等生産性向上資金」は、観光産業の生産性向上や観光消費の拡大を通じて経済の活性化を図ることを目的とした、中小企業向けの融資制度です。

観光関連のサービスを提供している卸売業の事業者であれば、生産性向上を目的として事業に必要な設備資金・運転資金を調達できます。

「観光産業等生産性向上資金」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼日本政策金融公庫「観光産業等生産性向上資金」の詳細情報

| 利用対象者 | 卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかにおいて、観光に関する事業を営む方等であって、事業計画を策定し、生産性向上に向けた取組みを図る方 |

| 資金使途 | 設備資金および運転資金 |

| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

|---|---|

| 金利 | ・有担保:1.25〜3.50% ・無担保:2.25〜4.00% |

| 返済期間 | ・設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内) ・運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内) |

「観光産業等生産性向上資金」の大きなメリットは、原則として特別利率が適用され、通常よりも有利な条件でまとまった資金を調達できることです。

特に、観光業はシーズンによる収益変動が大きいため、返済期間が長期にわたっても利息負担や総返済額を抑えられるのは、経営の安定化を図る上で安心材料となります。

中小企業の経営支援に関する知識・経験を持つ「認定支援機関」の支援を受けて事業計画を策定している事業者であれば、さらに低い利率での借入も可能です。

なお、特別利率は担保の有無や事業を営む地域によって異なるため、詳しい条件は公式サイトをチェックしてみてください。

また、これから観光事業を営もうとする創業者や、事業の多角化によって観光産業に参入する事業者は融資の対象外となる点に注意しましょう。

制度5. 日本政策金融公庫|事業再生・企業再建支援資金

日本政策金融公庫の「事業再生・企業再建支援資金」は、地域経済の活性化を目的として、経営改善や再建に自ら取り組む事業者を支援する融資制度です。

取引先の業績悪化による影響を受けたり、過剰債務に陥ったりしている事業者であれば、業種を問わず企業の再建に必要な設備資金や運転資金をまとめて確保できます。

「事業再生・企業再建支援資金」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼日本政策金融公庫「事業再生・企業再建支援資金」の詳細情報

| 利用対象者 | 経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業 |

| 資金使途 | 企業の再建を行うために必要な設備資金および長期運転資金 ※長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含む |

| 融資限度額 | 直接貸付20億円 |

|---|---|

| 金利 | 上限2.50% |

| 返済期間 | 20年以内(うち据置期間2年以内) |

融資限度額は最大20億円とかなり高く設定されているため、企業再建に向けて幅広く資金を活用できます。

金利は上限2.50%と、民間金融機関に比べて低めの水準です。月々の利息負担を抑えられるため、経営状況の厳しい企業が多額の融資を受けた場合でも、無理のない返済計画を立てられます。

ただし、融資を受けるには「適切な企業再建計画が策定されていること」「関係者による支援体制が構築されていること」などの条件を満たさなければなりません。

融資を申込む際は、あらかじめ実現可能性の高い再建計画を作成したり、他の金融機関に協力を求めたりして、十分に準備を整えてから審査に臨みましょう。

制度6. 日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、女性・若者・シニアの方や、過去に廃業を経験している方など、幅広い方の創業を支援する融資制度です。

原則「無担保・無保証人」で融資を受けられる制度のため、自己資金を十分に用意できていない方でも卸売業の開業に挑戦できます。

「新規開業・スタートアップ支援資金」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の詳細情報

| 利用対象者 | ・女性 ・若者 ・シニア ・廃業歴等があり創業に再チャレンジする方 など |

|---|---|

| 資金使途 | 設備資金および運転資金 |

| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |

| 金利 | ・有担保:1.90〜3.90% ・無担保:3.00〜4.40% |

| 返済期間 | ・設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) ・運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |

一般的に、創業期の事業者は返済期間を短く設定されがちですが、「新規開業・スタートアップ支援資金」は設備資金20年以内、運転資金10年以内と長いため、長期の返済計画を立てられます。毎月の返済額を抑えることで資金繰りに余裕が生まれるため、開業初期の収益が安定しない時期でも、無理のない形で返済を続けられるでしょう。

また、利率を下げられる条件が豊富に揃っており、多くの事業者が通常より有利な条件で融資を受けられるのも大きなメリットです。

たとえば、「女性」「若者(35歳未満)」「シニア(55歳以上)」の方であれば、基準利率(1.90〜4.40%)よりも低い特別利率(1.50〜4.00%)が適用されます。

他にも優遇措置を受けられる条件は多数用意されているため、利用の際は、公式サイトで自社に該当する項目がないか事前に確認しておきましょう。

なお、「新規開業・スタートアップ支援資金の審査に通るポイント」を詳しく知りたい方は、以下記事を必ずチェックしてください。

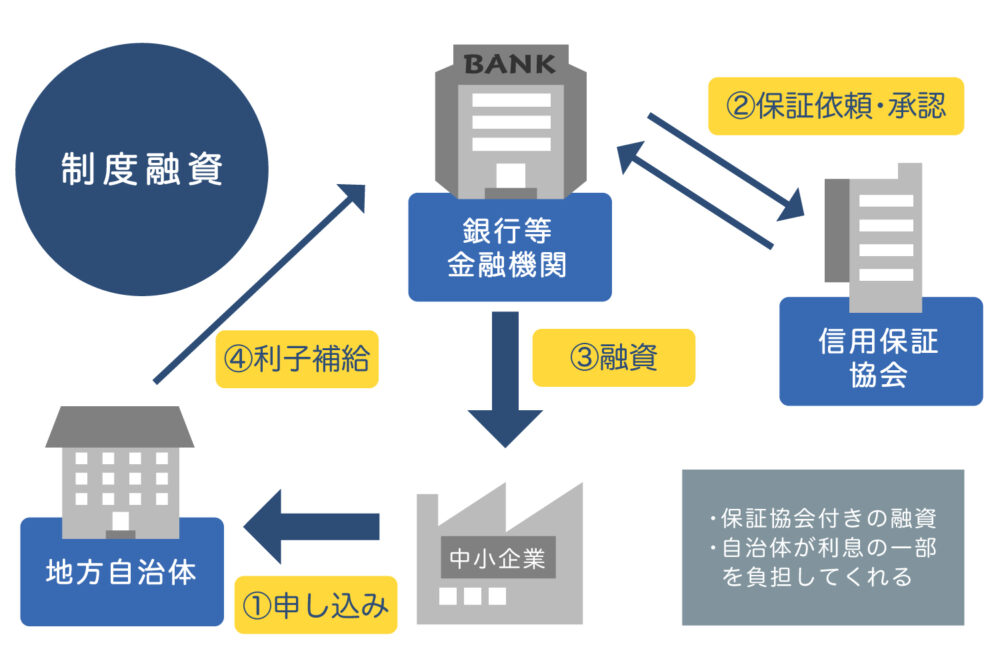

制度7. 地方自治体|制度融資

「制度融資」は、地方自治体が主体となって金融機関や信用保証協会と連携し、中小企業や個人事業主に資金を提供する融資制度です。

公的機関である信用保証協会を保証人とすることで、信用力が十分でない事業者でも金融機関からの融資を受けやすくなります。

「制度融資」最大のメリットは、金融機関や信用保証協会に支払う「利息」「信用保証料」について、自治体の補助を受けられることです。卸売業の資金繰り改善や開業に向けて多額の資金を調達しても返済総額が少なく、事業にお金を回しやすくなるため、経営の安定化につなげられるでしょう。

ここでは一例として、特に自治体の手厚い補助を受けられる東京都新宿区の制度融資「創業資金」を紹介します。

▼東京都新宿区制度融資「創業資金」の詳細情報

| 資金使途 | 創業時の運転・設備資金 |

|---|---|

| 貸付限度額 | 2,000万円 |

| 金利 | 1.80%以下(自己負担0.20%以下、区負担1.6%以下) |

| 信用保証料の補助 | 1/2補助(上限26万円) |

| 返済期間 | 7年以内 |

新宿区の制度融資は、利息と信用保証料の支払いにそれぞれ補助があるため、返済総額や月々のコスト負担を大幅に軽減できます。

また、卸売業の事業者向けに用意されている制度融資の例として、茨城県の「小売商業・地場産業支援融資」の詳細情報を以下にまとめました。

▼茨城県制度融資「小売商業・地場産業支援融資」の詳細情報

| 資金使途 | 店舗の改装等、大規模商業施設等におけるテナント出店 |

|---|---|

| 貸付限度額 | 設備資金:1億円 運転資金:3,000万円 |

| 金利 | 保証付:1.60〜1.90% 保証無:2.10〜2.40% |

| 信用保証料 | 0.45〜1.90% |

| 返済期間 | 設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金:5年以内(うち据置期間1年以内) |

自治体の補助はついていませんが、設備資金として1億円の融資を受けることができるほか、信用保証協会の保証を利用すれば金利も大幅に下げられます。

このように、制度融資の内容は自治体によって大きく異なるため、申込みの際は事前に公式サイトで利用できる制度の有無を確かめておきましょう。

また、自治体・金融機関・信用保証協会の審査をそれぞれ受ける必要があり、融資実行までに時間がかかる点にも注意が必要です。

なお、「制度融資を申込む流れ」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

制度8. 民間金融機関|プロパー融資

「プロパー融資」は、信用保証協会の保証を付けず、金融機関が企業に直接資金を貸し付ける融資制度です。

融資限度額の上限はありませんが、金融機関の貸し倒れリスクが大きいため審査は厳格に行われます。

「プロパー融資」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼プロパー融資の詳細情報

| 借入可能額 | 上限なし |

|---|---|

| 金利 | 1.00〜3.00%程度 |

| 審査期間 | 3週間〜2ヶ月程度 |

| 返済期間 | 運転資金:最長5年程度 設備資金:最長20年程度 |

「プロパー融資」は審査の難易度が高い分、一度通過すれば信用力の高い企業として評価され、さまざまなメリットを得られます。

たとえば、「プロパー融資」の審査に通過する企業は、金融機関から「返済能力が高い」と判断されるため、他の融資制度に比べて金利が低い傾向です。また、企業としての信用力が上がれば、他の金融機関から資金調達する際も審査を有利に進められるでしょう。

ただし、金融機関の貸し倒れリスクが大きい分、返済期間は短く設定されるため、長期的な返済計画を想定している企業は経営を圧迫させる可能性がある点に注意が必要です。

なお、「プロパー融資の審査条件や成功のコツ」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

制度9. 民間金融機関|信用保証協会付融資

「信用保証協会付融資」は、信用保証協会が保証人となり返済が滞ったときの債務保証をすることで、事業者が民間金融機関からの融資を受けやすくなる制度です。

信用保証協会の保証が付くことで、金融機関の貸し倒れリスクが大幅に軽減されるため、信用力が十分でない事業者でも多額の資金を調達できる可能性があります。

「信用保証協会付融資」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼信用保証協会付融資の詳細情報

| 借入可能額 | 2億8,000万円 |

|---|---|

| 金利 | 銀行に支払う利息(2.00%前後)+信用保証協会に支払う保証料(0.45〜1.90%) |

| 審査期間 | 2週間〜1ヶ月程度 |

| 返済期間 | 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内 |

借入可能額は最大2億8,000万円と高く設定されており、卸売業特有の「大量仕入れ」や「新規取引拡大によるコスト増加」にも十分対応できます。運転資金だけでなく設備資金としての借入も可能なため、倉庫や物流システムの整備といった中長期的な設備投資への活用も可能です。

ただし、信用保証協会の保証を付ける際は「信用保証料」を支払う必要があり、月々の返済負担を圧迫させる可能性がある点に注意しなければなりません。

また、信用保証協会と金融機関の審査を受ける分、融資実行までに時間もかかるため、利用の際はスケジュールに余裕を持って準備を進めることが重要です。

なお、「信用保証協会付融資の審査を通過するコツ」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

制度10. 民間金融機関|不動産担保融資

「不動産担保融資」は、土地や店舗、住宅などの不動産を担保にして金融機関から資金を借りる融資制度です。

不動産を担保に差し入れることで、返済が滞ったときの貸し倒れリスクが軽減されるため、無担保の融資と比べて有利な条件で資金調達できます。

「不動産担保融資」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼不動産担保融資の詳細情報

| 借入可能額 | 不動産の評価額に掛け目(評価額の50〜80%程度)を乗じた金額 |

|---|---|

| 金利 | 1.00〜5.00%程度 |

| 審査期間 | 2週間〜2ヶ月程度 |

| 返済期間 | 最長30〜35年程度 |

「不動産担保融資」の借入額は、担保となる不動産の評価額に応じて決定されます。そのため、評価額によっては1億円以上のまとまった融資も可能です。

返済期間は最長30~35年程度と、他の制度に比べて長期の返済計画を立てられるため、大口の融資を受けても毎月の返済負担を抑えながら資金繰りの安定化を図れます。

ただし、不動産の評価額をそのまま借りられるわけではなく、実際の借入額は評価額の50〜80%程度にとどまる点に注意が必要です。また、返済が滞った場合には不動産を差し押さえられ、売却される可能性があるため、余裕のある返済計画を立てて、無理のない範囲で資金調達しましょう。

なお、融資のプロである筆者が厳選した「低金利の不動産担保ローン14社」について詳しく知りたい方は、以下記事を必ずチェックしてください。

制度11. 民間金融機関|流動資産担保融資(ABL)

「流動資産担保融資(ABL)」は、売掛金や在庫、機械設備など、短期間での現金化が見込める「流動資産」を担保として金融機関から資金を借りる融資制度です。

倉庫や土地などの大きな不動産を持たない卸売業の業者でも、回収前の売掛金や在庫を現金化することで、資金繰りの安定化を図れます。

「流動資産担保融資」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼流動資産担保融資の詳細情報

| 借入可能額 | 売掛金の50〜70%(筆者の経験上、最低でも1億円以上で金融機関が審査してくれる) |

|---|---|

| 金利 | 2.00〜10.00%程度 |

| 審査期間 | 2週間〜1ヶ月程度 |

| 返済期間 | 3ヶ月〜5年程度 |

「流動資産担保融資」の借入可能額は、担保とする流動資産の評価額に基づいて決定されます。そのため、流動資産を多く保有している企業や、機械設備といった固定資産の規模が大きい企業であれば、多額の資金調達を実現しやすい点が大きなメリットです。

審査では「企業の財務状況」ではなく「流動資産の価値」が重視されるため、赤字や債務超過の企業でも融資を受けられる可能性が十分にあります。なお、商品や機械設備は汎用性が高いものほど評価額も高く見積もられ、需要が限定されるものは評価額が低くなる傾向です。

デメリットとしては、流動資産の管理状況について定期的な報告を義務付けられる点が挙げられます。報告作業の負担は増えますが、金融機関との関係性を強化するきっかけにもなるため、積極的に情報を開示して信頼を高めておきましょう。

なお、「流動資産担保融資の成功事例」や、流動資産担保融資に強い「商工中金の融資を成功させるコツ」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

卸売業の資金繰り改善・開業に役立つ資金調達方法3選

卸売業の資金繰り改善や、開業に向けて準備を進める際は、以下の資金調達方法も活用できます。

- 方法1. 補助金・助成金

- 方法2. ビジネスローン

- 方法3. ファクタリング

「返済義務が発生しない」「スピーディに資金を確保できる」などのメリットがあるため、目的や状況に応じて融資制度と組み合わせながら有効活用しましょう。

方法1. 補助金・助成金

「補助金・助成金」は、中小企業や個人事業主の取り組みをサポートするために、国や自治体が支給している資金です。

融資と違い、原則として返済義務が発生しないため、資金調達後も借入金の返済に追われることなく安定した事業を続けられます。

卸売業の資金繰り改善・開業におすすめの「補助金・助成金」は、以下のとおりです。

▼卸売業の資金繰り改善・開業におすすめの「補助金・助成金」

| 補助金・助成金 | 限度額 |

|---|---|

| 経済産業省「事業再構築補助金」 | 1億円 |

| 経済産業省「中小企業新事業進出補助金」 | 9,000万円 |

| 中小企業基盤整備機構「中小企業省力化投資補助金」 | 1億円 |

| 中小企業基盤整備機構「IT導入補助金」 | 3,000万円 |

| 東京都「創業助成事業」 | 400万円 |

| 全国商工会連合会「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」 | 200万円 |

| 各都道府県「地方創生起業支援事業 起業支援金」 | 200万円 |

| 厚生労働省「キャリアアップ助成金」 | 120万円(1人あたり) |

「補助金・助成金」は、どちらも返済不要のお金であるものの、支給限度額や審査難易度がそれぞれ異なります。

たとえば、補助金の支給限度額は数千万円〜1億円程度と高く設定されている一方、受給するには厳密な審査を通過しなければなりません。

助成金の場合、一定の要件さえ満たせばほぼ100%の確率で受給が可能です。ただし、支給限度額は低い傾向にあり、卸売業の資金繰り改善・開業に向けた資金を十分に賄えない可能性があります。

なお、「補助金・助成金の申請方法」について詳しく知りたい方は、以下記事を必ずチェックしてください。

方法2. ビジネスローン

「ビジネスローン」は、法人(個人事業主)が金融機関や消費者金融などから、事業運営に必要な資金を借り入れる資金調達方法です。

通常の融資と比べて審査が早く、最短即日で資金を調達できるケースもあるため、急な仕入れや突発的な支払いが発生しても迅速に対応できます。

「ビジネスローン」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼「ビジネスローン」の詳細情報

| 借入可能額 | 50万円〜1,000万円 |

|---|---|

| 金利 | 8.00〜18.00%程度 |

| 審査期間 | 即日〜1週間 |

| 返済期間 | 1年〜5年程度 |

「ビジネスローン」は、資金調達までのスピードが早いだけでなく、基本的に担保・保証人が不要である点も大きなメリットです。不動産を保有したり、保証人を用意したりしなくても資金を確保できるため、資産力に不安がある中小規模の事業者でも利用しやすいでしょう。

通常の融資に比べて資金使途の自由度が高く、仕入れや在庫確保、広告宣伝費、人件費など幅広い用途に活用できる点も魅力です。

ただし「ビジネスローン」は金利が8.00〜18.00%と他の融資制度に比べて高く、返済期間も短い傾向にあります。無計画に借りると、かえって資金繰りを圧迫するおそれがあるため、申込みの際は入念な返済シミュレーションを行ってから、必要な分だけ資金調達しましょう。

なお、資金繰りのプロである筆者が徹底比較した「審査が通りやすい9つのビジネスローン」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

方法3. ファクタリング

「ファクタリング」は、企業が保有する売掛債権(商品の代金を後日受け取る権利)をファクタリング会社に売却することで、支払期日前に現金化する資金調達方法です。

卸売業は掛取引が中心で、入金までに数ヶ月かかることも多いですが、「ファクタリング」を使えば売掛金を即時に現金化できるため、資金繰りを安定させられます。

「ファクタリング」の詳細情報は、以下のとおりです。

▼ファクタリングの詳細情報

| 買取可能額 | 「無制限」が多い |

|---|---|

| 金利 | 2社間:10.00〜30.00%程度 3社間:1.00〜10.00%程度 |

| 審査期間 | 最短2時間〜1週間 |

| 返済期間 | 売掛金の支払いサイトまで |

「ファクタリング」は、手元資金に余裕を持たせる資金調達方法であるものの、借入ではないため毎月のコスト負担が増えない点が大きなメリットです。

毎月の返済負担が発生しないことでキャッシュフローに余裕が生まれれば、急な仕入増や突発的な出費があっても柔軟に対応できるでしょう。

一方、他の資金調達方法に比べて手数料が高く、買取可能額も売掛金の範囲に限定される点に注意が必要です。高い手数料を長期的に払い続けると利益を圧迫するため、急な仕入れや入金遅延など、あくまで一時的な資金繰り改善方法として活用しましょう。

なお、筆者がおすすめする「即日入金のファクタリング14社」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

卸売業の事業者が資金繰り改善・開業に向けて融資を受ける流れ

卸売業の事業者が資金繰り改善・開業に向けて融資を受ける際の流れは、以下のとおりです。

事前相談・申込み

金融機関の窓口で、資金使途や融資希望額について相談しましょう。事業計画書や決算書、会社案内などがあれば、借入条件や適切な制度について具体的な提案をしてもらいやすくなります。

必要書類の準備

事前相談の内容をもとに必要書類を準備します。融資審査で提出を求められる主な書類は、以下のとおりです。

- 決算書または確定申告書(直近3期分など)

- 試算表

- 資金使途明細・受注明細

- 事業計画書

- 資金繰り表

- 登記簿謄本

- 印鑑証明書

- 納税証明書

- 銀行取引明細書 など

上記に加え、売掛金・買掛金の一覧や主要取引先との契約書なども用意しておくと、お金の流れを明確に示すことができます。

担当者との面談・現地調査

担当者との面談では、事業内容や自社の強み、資金需要の背景などを具体的に説明しましょう。金融機関によっては、在庫や業務状況を確認するために、倉庫や事務所を訪問する現地調査が行われる場合もあります。担当者は経営者としての誠実さや真剣さを見ているため、準備不足や曖昧な回答は避けることが重要です。

審査

金融機関が提出書類と面談内容をもとに、事業の収益性・返済能力・信用情報などをチェックします。審査終了までにかかる期間は、おおむね2週間〜1ヶ月程度です。

契約・融資実行

金融機関との契約締結後、借入金が指定口座に振り込まれて融資が完了します。想定外のトラブルや金融機関との関係悪化を避けるためにも、契約内容は十分に確認しておきましょう。

融資の実行後は、借入条件や返済計画に基づき、借入金の返済を行います。返済が遅れると信用低下につながり、追加融資が難しくなるため、資金繰り表などを活用してお金の流れを徹底管理し、確実に返済できる体制を整えておきましょう。

卸売業の資金繰り改善・開業に向けて融資を成功させる4つのコツ

卸売業の資金繰り改善・開業に向けて融資を成功させるコツは、以下の4つです。

- コツ1. 借入額は事業規模に合った金額を見積もる

- コツ2. 借入金の具体的な使い道をはっきり示す

- コツ3. 事業計画書で返済能力の高さをアピールする

- コツ4. 融資に詳しい専門家のサポートを受ける

わかりやすい事業計画を示すのはもちろん、資金使途や借入希望額から計画力の高さをアピールすることで審査を有利に進められます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

コツ1. 借入額は事業規模に合った金額を見積もる

卸売業の事業者が融資を成功させるためにまず意識すべきなのが、借入額を事業規模に合った金額で見積もることです。

事業規模に見合った借入額を希望することで、金融機関から「無理のない返済が可能」と判断され、審査を有利に進められる可能性が高まります。必要以上に借りなければ、月々の返済負担を最小限に抑えることができるため、資金繰りに余裕が生まれる点もメリットです。

借入額を見積もる際は、まず仕入代金の支払いから売掛金回収までの期間を資金繰り表で試算し、必要な運転資金を算出しましょう。大規模な設備投資を計画している場合は、設備資金に加えて、運用が軌道に乗るまでの運転資金を含めた金額も見積もるのがポイントです。

設備資金と運転資金の例を以下にまとめました。

▼卸売業の事業運営に必要な「設備資金」「運転資金」の例

| 設備資金 | ・物件の保証金 ・内装工事費 ・ホームページ制作費用 ・PC・スマートフォン ・商品撮影用カメラ ・簡易倉庫など ※必ず見積書を添付すること |

| 運転資金 | ・従業員の給与などの人件費 ・事務所家賃 ・広告費 ・消耗品費 ・水道光熱費 ・通信費 ・旅費交通費など ※2~3ヶ月分を目安に借入額を検討すること |

必要な運転資金・設備資金を算出したら、過去の決算データや売上見込みをもとに、返済可能な範囲で借入額を設定します。

このとき、楽観的な売上予測に頼らず、さまざまなリスクを考慮した上で借入額を見積もれば、返済に追われることなく、安定した経営を続けられるでしょう。

コツ2. 借入金の具体的な使い道をはっきり示す

卸売業の事業者が融資審査に臨む際は、借入金の具体的な使い道(資金使途)をはっきり示すことも重要です。

金融機関は、融資の資金使途から「事業成長を図る上で本当に必要な資金なのか」「返済原資を確保できるのか」を慎重にチェックしています。そのため、資金使途の内訳を明確に示し、具体的な数字を使って借入額の妥当性を証明できれば、審査を有利に進められるでしょう。

資金使途を示す際は、ただ「運転資金」と記載するのではなく、「仕入資金2,000万円」「倉庫改修1,000万円」のように各項目の金額を明示するのがポイントです。見積書や契約書なども用意し、その資金が実際に使われる予定がある根拠を示せば、説得力がさらに高まるでしょう。

また、資金使途と売上の関係を数字で示したり、資金繰り表で返済計画を可視化したりすると、返済原資を確保できることを証明でき、結果として融資を受けやすくなります。

なお、「銀行融資で使える資金繰り表の作り方」については、以下の記事が参考になるので併せてご覧ください。

コツ3. 事業計画書で返済能力の高さをアピールする【融資の専門家の独自目線】

事業計画書で返済能力の高さをアピールすることも、卸売業の事業者が融資を受けるためのコツといえます。

金融機関が融資審査で最も重視しているのは、「貸したお金が確実に返ってくるかどうか」です。卸売業は「掛取引が多い」「薄利多売」などの要因で資金繰りが悪化しやすいため、事業計画書では、明確な根拠をもとに返済原資を確保できることを示す必要があります。

卸売業は特殊な業界であるため、筆者が現場で融資支援をしている経験上、事業計画書には以下の内容を必ず記載すべきだと考えます。

- 「粗利益率」「営業利益率」などの収益性指標

- 棚卸資産回転日数の改善策

- 自社資産の活用や再構成による収益改善策

- 経験に基づく収益性

- 取扱商品・サービス

- 取引先・取引関係

それぞれの詳しい内容は、以下のとおりです。

▼事業計画書に盛り込むべき内容の詳細

商売の方向性や特性を推測できるため、金融機関は粗利益率を重視しています。「薄利多売」なのか「高付加価値」なのかといった事業の性質が、粗利益率から読み取れるのです。

また卸売業は、販売向け資産(在庫や倉庫)を駆使して営業マンが売上を稼ぐ事業構造となっています。そのため、事業計画書には本業の収益力を示す「売上高営業利益率」を記載し、返済原資を確保できることを数字で裏付けましょう。

棚卸資産回転日数は、販売用の資産である棚卸資産の運用効率を示す指標であり、「回転率」で勝負する傾向にある卸売業では特に重要です。

在庫が滞留するほど資金が固定されるため、棚卸資産回転日数(棚卸資産÷(売上高÷365日))の短縮計画を明示する必要があります。

売れ筋商品への重点仕入やキャンペーンによる値引き販売、ロット調整など具体的な施策を記載することで、在庫管理能力の高さをアピールできるでしょう。

流動性の低い資産を活用した、不動産売却や賃貸転用などの資産効率化計画も、金融機関に返済能力の高さを示す材料となります。

自社資産を効率的に活用することで余計なコストを減らし、新しい収益源を生み出せるため、結果として利益率が改善し、返済原資を確保しやすくなるはずです。

過去の経験から得た専門性や人脈、そしてそれが収益性にどう繋がっているのかを記載しましょう。

自社で取り扱っている商品・サービスの魅力を強調しましょう。具体的に盛り込むべき内容は、以下のとおりです。

・取り扱い商品の特徴、仕入れにおける強み

・具体的なターゲット層

・SNS活用やオンラインイベントなどの販売戦略

・競合他社との差別化ポイント

・市場の成長性 など

主要な販売先、仕入先、外注先を具体的に記載します。また、それぞれの掛取引の割合や回収・支払条件も明記しましょう。

すでに販売実績がある場合は、日付、商品名、仕入価格、販売価格、販売数などをまとめたリストを用意し、事業の根拠として提示することが重要です。

その他、事業計画書で返済能力の高さをアピールするには、売上予測と利益計画を現実的な数値で示すのもポイントです。

契約内容や過去の実績に基づき売上高や利益の根拠を説明することで、「この事業は安定した収益を生み出せる」と判断されやすくなり、融資の成功率を高められます。

なお、「本業で忙しい」「わかりやすい事業計画書を作成する自信がない」という方には、短期間で高品質な事業計画書を作成できる代行サービスを利用するのもおすすめです。

以下記事では、「審査で高評価を得られる事業計画書の作り方」や「おすすめの事業計画書作成代行サービス」を紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

コツ4. 融資に詳しい専門家のサポートを受ける

はじめて融資を受ける方や、なんとしても融資審査に通りたいという方は、融資に詳しい専門家のサポートを受けることも検討しましょう。

融資経験の少ない経営者が一人で準備を進めると、「事業計画書の数字が曖昧」「資金使途の説明不足」「必要書類の不備や提出遅れ」などの問題が起こりがちです。一方、専門家のサポートを受ければ、金融機関が重視するポイントを押さえた資料を作成でき、信頼性の高い説明で融資の実行につながりやすくなります。

その他、金融機関との面談に関するアドバイスや、事業内容に合った融資制度の提案を受けられるのも、専門家に依頼する大きなメリットです。

融資の専門家には税理士や中小企業診断士、元金融機関出身者などがおり、依頼先によって得意分野が異なるため、無料相談などを活用して慎重に比較検討しましょう。

「自社にあった融資で資金調達したい」方は、成果報酬型の融資コンサルサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、卸売業の資金繰り改善に向けた融資を徹底的にサポートします。

その他の資金調達方法に関するアドバイスや手続きの代行も成果報酬1%~でコンサルティングしているため、お気軽に無料の融資相談をお申し込みください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,300社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「卸売業の融資」を成功させるなら /

※【毎日 限定5名まで!!】

卸売業の資金繰りが悪化する4つの原因

卸売業の資金繰りが悪化する主な原因は、以下の4つです。

- 原因1. 掛取引が中心のため代金の回収が遅れやすい

- 原因2. 「薄利多売」のビジネスモデルで利益率が低い

- 原因3. 価格競争による値下げが激しい

- 原因4. 取り扱う商品が多いと過剰在庫が発生しやすい

卸売業は、業界特有のビジネスモデルによって、どうしても資金繰りが悪化しやすい傾向にあります。

資金繰りに悩んでいる卸売業の事業者は、まず上記を参考に根本的な原因を洗い出し、そこから具体的な解決策を考えましょう。

原因1. 掛取引が中心のため代金の回収が遅れやすい

卸売業は、一定期間内の取引金額をまとめて後払いする「掛取引」が中心のため、代金の回収が遅れて資金繰りが悪化する傾向にあります。

掛取引は、商品を納入してから入金までに1〜3ヶ月程度のタイムラグが生じるのが一般的です。その間も仕入代金や人件費、在庫管理コストなどの支払いは発生するため、支出が先行して入金が後になる構造となり、手元資金が不足しやすくなります。

代金の回収が遅れることで経費の支払いに対応できなければ、取引先との信頼関係が悪化して仕入条件が厳しくなったり、取引量を減らされたりする可能性があるでしょう。その結果、繁忙期や注文が増加した際に十分な在庫を確保できず、販売機会を逃して大きな売上減少につながるかもしれません。

原因2. 「薄利多売」のビジネスモデルで利益率が低い

「薄利多売」のビジネスモデルで利益率が低いことも、卸売業の資金繰りが悪化する原因の一つとして考えられます。

「薄利多売」は、商品1つあたりの利益を少なくして大量の商品を販売し、全体の利益を伸ばすビジネスモデルです。

低価格の商品を大量に販売することで売上を伸ばしやすいメリットはありますが、需要が落ち着くと在庫過多となり、資金繰りが悪化するおそれがあります。

一度に大量の仕入れを行うことで支出も増えるため、手元資金が不足して他の支払いに対応できなくなり、信用力の低下や売上機会の損失などの問題も生じるでしょう。

原因3. 価格競争による値下げが激しい

卸売業の資金繰りが悪化する原因としては、価格競争による値下げが激しいことも挙げられます。

卸売業は、同じ商品を複数の業者が扱うケースが多く、差別化が難しいため価格競争に陥りやすい業種です。価格競争の中で値下げを繰り返すと、粗利率が下がって「売上は伸びても利益がほとんど残らない状態」になってしまいます。

利益を出すために大量の商品を仕入れれば、支出と入金のバランスが崩れやすくなり、運転資金が枯渇して資金繰りの悪化につながるでしょう。

原因4. 取り扱う商品が多いと過剰在庫が発生しやすい

取り扱う商品が多い卸売業の事業者は、特に過剰在庫が発生しやすく、在庫管理が複雑になり資金繰りを圧迫するおそれがあります。

卸売業は顧客の多様なニーズに応えるため、常に一定の在庫を確保しておかなければなりません。このとき、取り扱う商品の種類が多くなるほど需要予測が難しくなり、売れ残りや今後売れる見込みのない「滞留在庫」が発生しやすくなるのです。

在庫量が多くなればそれだけ仕入資金の支出も増え、多額の資金が長期間倉庫に眠る形となるため、資金繰りを安定させるのが難しくなるでしょう。

また、過剰在庫があると保管倉庫の維持管理コストが増えるだけでなく、在庫処分のために値引き販売を行うことになり、結果として利益率の低下につながります。

卸売業の資金繰りを改善する3つのポイント

卸売業の事業者が資金繰りを改善する際は、以下3つのポイントを意識しましょう。

- ポイント1. 支払いから売上回収までの期間を短縮する

- ポイント2. 在庫を早期に現金化して回転率を上げる

- ポイント3. 資金繰り表を作成してお金の流れを把握する

資金繰りが悪化する原因に合わせて、ぜひ実践してみてください。

ポイント1. 支払いから売上回収までの期間を短縮する

代金の回収が遅れる資金繰り課題を解消するには、支払いから売上回収までの期間を短縮しましょう。支払いから回収までの期間を短縮すれば、手元資金を早く現金化できるため、資金の安定化を図りやすくなります。

支払いから売上回収までの期間を短縮するためには、以下の方法を取り入れてみてください。

- 取引条件の見直しを交渉する

- 取引先の入金手続きを効率化する

- 請求書カード払いを活用する

- ファクタリングを活用する など

取引条件の見直しを交渉するときは、「安定的に大口発注を継続できる」「仕入数量を増やせる」など、相手側にも利益がある形で提案するのがポイントです。また、取引先の入金手続きを効率化すれば、売上回収のスピードが上がるため、手元資金が不足する前にまとまった資金を確保できます。

このように、支払いを先延ばしにしたり売上回収を早めたりすることで、お金の流れがスムーズになり、安定した資金繰りを実現できます。

「取引条件の変更」や「入金手続きの効率化」が難しい場合は、「請求書カード払い」や「ファクタリング」で売掛金を支払期日前に現金化するのもおすすめです。

「請求書カード払い」とは?

振込などで支払う請求書を、クレジットカード決済で支払えるようにできるサービスのことで、最大60日(2ヶ月)の支払いを先延ばしにできる効果があります。即日活用も可能なため、急な資金需要に対応できます。

「ファクタリング」とは?

「売掛債権(売掛金)」をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、取引先からの支払期日よりも前に現金化するサービスのことです。即日対応が可能なため、急な資金需要に対応できます。

なお、「おすすめの請求書カード払い」や「おすすめのファクタリング」については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

ポイント2. 在庫を早期に現金化して回転率を上げる

過剰在庫により資金繰りが悪化している場合は、在庫を早期に現金化し、在庫回転率(一定期間内に在庫が入れ替わった回数を示す指標)を上げることも重要です。商品の価値がなくなる前に販売して現金化できれば、手元資金に余裕が生まれるため、資金ショートを防ぎつつ新しい仕入れや投資にお金を回しやすくなります。

在庫を早期に現金化するには、まず商品別に在庫回転率を分析し、売れ筋商品と滞留商品を把握しましょう。回転率の遅い商品は仕入れを抑えたり、値引き販売やキャンペーンで早めに売り切ったりすることで在庫が少なくなり、管理コストを削減できます。

仕入れ段階でロット数を調整し、必要以上に在庫を抱えないようにするのもポイントです。

上記の取り組みにより、棚卸資産を減らして資金の滞留を防ぐことができれば、事業運営に必要な資金を十分に確保でき、経営全体の安定化につなげられます。

ポイント3. 資金繰り表を作成してお金の流れを把握する

卸売業の資金繰り悪化を未然に防ぎ、経営を安定させるには、資金繰り表を作成してお金の流れを把握しましょう。

卸売業は、仕入代金の支払いが先行する一方で、売上代金の回収は数ヶ月後になるなど、資金の流れにズレが生じやすい業種です。そこで資金繰り表を作成すれば、お金の流れを時系列で把握できるため、支払期日に資金不足が起こるリスクを事前に予測できます。

資金繰り表を作成する際は、売上予測を楽観的に設定せず、さまざまなリスクを想定しながら現実的な資金計画を立てるのがポイントです。事業運営で起こりうるリスクを織り込むことで、取引条件の見直しや融資制度の活用など必要な対応を早めに検討でき、資金ショートを未然に防げます。

また、資金繰り表は一度作って終わりではなく、実際の動きと照らし合わせながら定期的に更新することも重要です。資金繰り表を最新の状態に保つことで、資金不足に陥る兆候を的確に察知しやすくなり、結果として資金繰りに余裕が生まれ、安定した経営を続けられるでしょう。

なお、「銀行融資で使える資金繰り表の作り方」については、以下の記事が参考になるので併せてご覧ください。

卸売業の融資による資金繰り改善事例:松島農販合同会社【酒卸売業】

融資による資金繰りの改善例として、日本政策金融公庫の融資制度を活用し、酒卸売業の創業に成功した「松島農販合同会社」の事例を紹介します。

松島農販合同会社は、食用米である「つや姫」の特徴を活かした日本酒づくりによって、地域活性化や地域振興を目指している企業です。

同社は当初、商品の輸出を創業計画書に組み込んでいたものの、初めての取り組みであったため手探りな状態が続いていました。そのような状況のなか、日本政策金融公庫から中小企業基盤整備機構の担当者を紹介してもらったことで、輸出の準備をスムーズに進めることに成功しました。

完成したプライベートブランドの日本酒は、国内での販売に加え、香港やシンガポール、アメリカなどへの輸出も計画されています。同社は今後、日本政策金融公庫から紹介を受けたブランディング専門の事業者と協力し、商品のブランディングをさらに強化していく予定です。

参考>松島農販合同会社|全国創業事例集[story]|日本政策金融公庫

「卸売業の融資」についてよくある質問

卸売業の融資について、よくある質問を下記にまとめました。卸売業の経営を安定させる上で押さえるべきポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

日本政策金融公庫の創業融資はなくなったのですか?

日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は廃止されましたが、創業者向けの融資制度が完全になくなったわけではありません。

これから卸売業を開業する事業者が利用できる日本政策金融公庫の融資制度としては、「新規開業・スタートアップ支援資金」がおすすめです。

幅広い方の創業を支援しており、利率引き下げ要件も多数用意されているため、開業直後の売上が不安定な時期でも資金繰りの安定化を図れます。

なお、「新規開業・スタートアップ支援資金の活用事例や成功のコツ」について詳しく知りたい方は、以下記事も合わせてチェックしてみてください。

日本政策金融公庫で不動産を担保に融資を受けることはできますか?

可能です。不動産を担保にして融資を受けると、無担保での融資に比べて借入額を増やせたり、金利が低めに設定されたりと、有利な条件で融資を受けられます。

日本政策金融公庫には、無担保・無保証人で利用できる融資制度もありますが、金利は割高になるため、月々の返済負担がどれくらいになるのか把握した上で、担保の有無を決定しましょう。

卸売業で、過剰在庫が資金繰りに与える具体的な影響と対策はありますか?

過剰在庫が資金繰りに与える影響は、仕入れから現金化までの期間が長くなることによる「手元資金の滞留」「キャッシュフローの悪化」などです。また、在庫の管理コスト増加や、商品の劣化・陳腐化による価値の減少も引き起こします。

対策としては、商品別に在庫回転率を分析・管理し、在庫期間を短縮して早期現金化に努めることが重要です。取扱商品の選別や仕入れロット数の調整など、不要な在庫を抱えないための工夫も求められます。

卸売業の利益率はどれくらいですか?

経済産業省の調査によると、2022年度における卸売業の利益率は以下のように示されています。

- 売上高営業利益率:2.9%

- 売上高経常利益率:5.7%

「売上高営業利益率」は、企業の売上高全体のうち、本業でどれだけの利益を生み出しているかを示す指標です。「売上高経常利益率」は、売上高に占める経常利益(本業とそれ以外の活動で得た利益の合計額)の割合を示しています。

2つの数値には大きな差が見られることから、卸売業は本業の収益力が低く、それ以外の収益で利益を補っている業種だといえるでしょう。

卸売業の利益率を上げるためには、付加価値サービスの提供やコスト削減など、本業での利益を増やす施策に取り組むことが重要です。

参考

事業規模や目的に合う融資制度を見つけて卸売業の経営を安定させよう!

卸売業の事業者が融資制度を活用すると、「市場の縮小」「労働力不足」「DX推進の遅れ」などの課題に対応するための資金を確保でき、効率的に経営の安定化を図れます。

卸売業の資金繰り改善に役立つ融資制度・資金調達方法は、以下のとおりです。

卸売業の開業・資金繰り改善に使える融資制度11選

- 制度1. 日本政策金融公庫|一般貸付

- 制度2. 日本政策金融公庫|企業活力強化資金

- 制度3. 日本政策金融公庫|食品流通改善資金

- 制度4. 日本政策金融公庫|観光産業等生産性向上資金

- 制度5. 日本政策金融公庫|事業再生・企業再建支援資金

- 制度6. 日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金

- 制度7. 地方自治体|制度融資

- 制度8. 民間金融機関|プロパー融資

- 制度9. 民間金融機関|信用保証協会付融資

- 制度10. 民間金融機関|不動産担保融資

- 制度11. 民間金融機関|流動資産担保融資(ABL)

卸売業の開業・資金繰り改善に役立つ資金調達方法3選

- 方法1. 補助金・助成金

- 方法2. ビジネスローン

- 方法3. ファクタリング

わかりやすい事業計画に加え、資金用途や借入金額の妥当性を示すことで、計画性の高さをアピールでき、審査を有利に進められます。

本記事はここまでになりますが、融資の現場で培ったリアルで濃い内容なので、「ブックマーク」して、あとから何度も読み返すことをオススメします。

「自社にあった融資で資金調達したい」方は、成果報酬型の融資コンサルサービスの「融資代行プロ」にお気軽にご相談(無料)ください。「融資代行プロ」は、「銀行」「公庫」「商工中金」といった金融機関に10〜30年も在籍した、豊富な知識・経験を持つプロのコンサルタントが、卸売業の資金繰り改善に向けた融資を徹底的にサポートします。

その他の資金調達方法に関するアドバイスや手続きの代行も成果報酬1%~でコンサルティングしているため、お気軽に無料の融資相談をお申し込みください。

日本政策金融公庫、商工中金、地銀、信用金庫・信用組合の融資は、知識・経験なく「何となく」で進めると必ず失敗します。融資には「金融機関の理解」と「ノウハウと実務経験」が必要です。

融資代行プロは、金融機関出身のコンサルタントが「成果報酬型1%~」で融資コンサル/代行するサービスです。これまで5,300社以上の融資相談を受け「200万円〜9.5億円の融資成功」の実績を挙げてきました。

そんな私達に無料の融資相談をしませんか?詳細は下記ページをご覧ください。

成果報酬型の融資コンサルはコチラ>

\「卸売業の融資」を成功させるなら /

※【毎日 限定5名まで!!】

本記事で紹介した内容をもとに、無理のない返済計画を立てられる融資制度を選び、開業準備や経営の安定化にお役立ていただければ幸いです。

_20250924.png)